【明報專訊】港大醫學院團隊早前已發現Omicron在支氣管組織的病毒複製量較Delta多近70倍。其後另一發現,有別於原始病毒、Delta及其他變種病毒株,Omicron可以靠另一類蛋白酶進入細胞,而相關蛋白酶多見於支氣管,或可有助解釋其特性,團隊下一步將研究以藥物抑制相關蛋白酶。

相關文章:【新冠變種】快速測試呈陽性/社區檢測中心陽性短訊通知怎辦?Omicron、Delta有潛伏期確診續增

港大:比較Omicron、Delta、原始病毒株 前者在支氣管病毒複製量較Delta多70倍

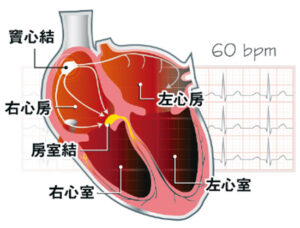

港大公共衛生學院副教授陳志偉的團隊比較新冠病毒原始病毒株、Delta及Omicron等變異病毒株,早前已發現Omicron在支氣管組織的病毒複製量較Delta多近70倍。團隊其後進一步發現,原始病毒及Delta等均需要ACE2受體及TMPRSS2蛋白酶進入人體細胞,但Omicron除了可靠以上途徑,更可依賴細胞蛋白酶,另覓途徑進入細胞,研究結果已於《自然》期刊發表。

細胞蛋白酶上呼吸道常見 助分析Omicron傳播機制

陳志偉表示,此類細胞蛋白酶較常見於人體上呼吸道,或可解釋Omicron在上呼吸道感染效率更高的原因,幫助了解其特性,全球醫學界仍在努力分析其傳播機制。

相關文章:【新冠疫苗】接種科興/BioNTech復必泰疫苗第一針或第三針、兒童接種、即日籌、社區疫苗接種中心、流動接種車、公立醫院、復必泰疫苗接種服務先導計劃安排(更新2022年1月28日)

病毒不斷演變非一定毒性減弱 將研抑制劑遏Omicron傳播

他說團隊下一步研究將包括尋找新的抑制劑對付細胞蛋白酶,以助遏止Omicron傳播,並會研究Omicron的新分支「BA.2」的分別,以了解其演變史。

陳分析,病毒會不斷演變,讓自己更容易傳染更多人,但不代表再變異後一定會減弱毒性,故一方面社會應盡快提高新冠疫苗接種率,同時要了解病毒特性研發更多治療方法,才可確保未來有條件與病毒共存。

(新冠疫情)

專題系列文章

- 【腦癇症】機械臂微創手術確認癲癇病源 免開顱更精準 手術時間減半

- 【罕見病】子7歲確診杜興氏肌肉營養不良症 活動能力漸失不自怨 母:他是我老師

- 【Monday Blues】研究:在職與否焦慮星期一引發皮質醇高 長期壓力增心臟病風險

- 【躁鬱症】研究:鋰劑可安全應用於躁鬱症治療 副作用發病率低

- 中風病人無法吞口水 以「內窺鏡吞嚥練習」 兩月可拆胃喉

- 醫生:肺癌破壞肺結構致功能受損 一旦感染可致急性呼吸衰竭

- 慢病共治逾13萬人接受「三高」篩查 四成確診糖尿病、高血壓或高血脂

- 首間婦女康健服務「樂妍站」提供子宮頸癌和乳癌篩查 64歲或以下須先做會員

- 日本百日咳持續蔓延 今年至今感染人數已達去年全年5倍

- C組輪狀病毒港首見 或致腹瀉等急性腸胃炎症狀 袁國勇:避食未煮熟海鮮