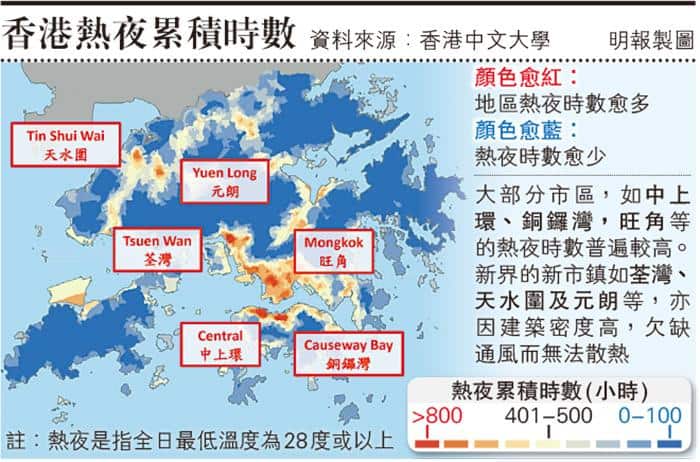

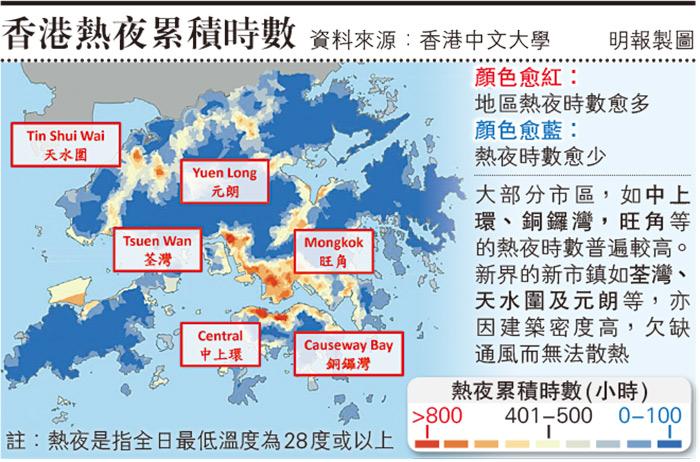

【明報專訊】今年7月為有紀錄以來最熱一個月,中文大學研究指出,熱夜會增加2.43%死亡風險,持續出現熱夜,亦會令死亡風險增加。大廈林立的中上環及銅鑼灣市區,以及新市鎮如元朗及天水圍是熱夜「重災區」,研究人員認為是因建築密度高擋風,建議在市區增加綠化設施,並在城市規劃設計街道時應順應風向等。

全日最低溫度為攝氏28度或以上即為熱夜,按天文台數字,上月為有紀錄以來最炎熱的月份,更出現連續11日熱夜。中大未來城市研究所聯同本地專家分析2006至2015年的10年數據,以出現熱夜數字與死亡人數作統計模型分析,計算酷熱天氣對死亡風險的影響,發現熱夜會增加2.43%死亡風險,連續出現5天熱夜更增加6.66%的死亡風險,而女性及長者更受影響。

相關文章:【中暑急救】中暑、熱衰竭睇徵狀可分辨 急救導師教處理4步驟

小街狹窄新市鎮建築密難散熱

研究亦分析2011至15年的氣溫紀錄,顯示除了銅鑼灣、旺角等鬧市出現較多時數熱夜,荃灣、元朗、天水圍等新市鎮亦是熱夜重災區。

中大未來城市研究所研究助理教授劉家麟表示,市區的小街狹窄,令熱力難以釋放,而新界日間普遍較熱,主要因多高速公路,柏油路面吸熱,加上離海濱較遠,散熱較慢,至晚上因部分新市鎮建築密集不通風,亦令溫度未能散去。

劉表示,晚間是身體休息的時間,但熱夜出現或令身體無法回復,高溫亦影響睡眠質素。他續說,過去有不少研究亦指出,女性體內脂肪較男性高,而長者亦容易受長期病患影響,熱夜會增加其身體負荷。

專家倡城市規劃入手 助空氣流通

有份參與研究的港大建築學院副教授任超亦關注劏房住戶,表示有報道曾指出,劏房室內氣溫甚至比室外高,擔心對住戶健康構成更大影響。她建議由城市規劃及設計入手,設計街道時順應風向,減少樓宇平台上蓋面積,並採梯級式平台設計,令區內空氣流通,稱已開展與規劃署的合作。至於現已完成發展的社區,她認為可加種樹木、在平台上種植,或設垂直綠化牆。

專題系列文章

- 長假期傷風感冒「頭暈身㷫」? 拆解3戰線平安藥物:止痛退燒、流鼻水、咳嗽

- 【諾如病毒】逾百感染者潛伏期全曾吃生蠔 防護中心:酒精檸檬汁不能殺死病毒

- 治療二型糖尿病相關腎病藥 港大研究:有望恢復「卵巢早衰」者生育能力

- 【罕見病】初生嬰篩查早發現早治療助健康成長 養和港怡已免費篩查逾700嬰

- 25%至30%乙肝變肝硬化肝癌 共治計劃2.7推 高風險者180元篩查

- 印度爆尼帕病毒可人傳人及致命 防護中心:病死率可達75%

- 研AI篩查長者跌倒風險 識別逾兩成屬高風險 提供12周防跌運動訓練

- 糖尿病+冠狀動脈患者高危 港大研究:新造影技術+降血糖藥減風險

- 本港今年首宗類鼻疽 男患者發燒嘔吐

- 【4迷思破解!】接種流感疫苗提升抗流感能力!