【明報專訊】瑪嘉烈醫院腫瘤科3名醫生過去一周先後出現腹瀉等症狀,其中一名健康年輕醫生病發後3日死亡。衛生防護中心調查發現一名輕症醫生糞便對產志賀毒素大腸桿菌呈陽性,懷疑爆發感染群組,暫未發現3人曾進食相同食物或曾到同一餐廳,但均曾在6樓休息室進食,正循食物污染和環境交叉污染兩方向調查。據悉死者為年約30歲男醫生。港大專家袁國勇稱該菌很少導致健康成人死亡,形容情况罕見和不尋常。(編按:根據糧農組織/世衛微生物風險評估聯席會議,全球最常見產志賀毒素大腸桿菌感染來源是牛肉,其次是農產品(蔬果)和乳製品。)

港產志賀毒素大腸桿菌感染每年最多6宗 牛肉屬最常見源頭

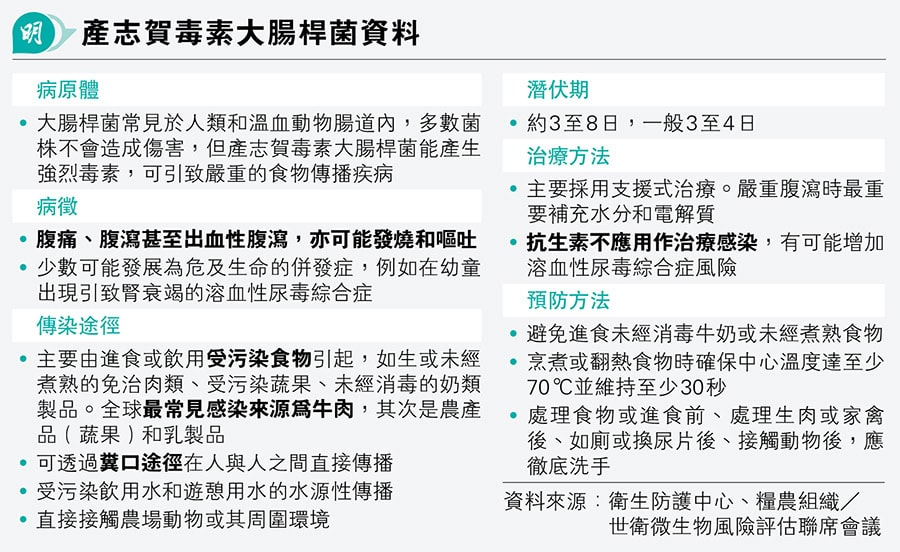

產志賀毒素大腸桿菌感染多數由進食或飲用受污染食物或水引起,包括生或未經煮熟的免治肉類等,可致輕微腹瀉、出血性腹瀉甚至溶血尿毒症。該菌感染在本港屬法定須呈報傳染病,衛生防護中心傳染病處主任歐家榮指出,2015至2025年共錄得33宗個案,每年0至6宗,形容該菌感染在本港罕見。

據衛生防護中心資料,進食或飲用受污染食物或水可感染產志賀毒素大腸桿菌,例如吃生或未經煮熟的免治肉類、受污染蔬果,或飲用未經消毒奶製品等;該菌亦可透過糞口途徑在人類間傳播。根據糧農組織/世衛微生物風險評估聯席會議,全球最常見產志賀毒素大腸桿菌感染來源是牛肉,其次是農產品(蔬果)和乳製品。

毒性最強O157:H7型大腸桿菌 美去年「足三両」切片洋葱片屬源頭

最常見和毒性最強的產志賀毒素大腸桿菌是O157:H7型大腸桿菌。據食安中心資料,過往漢堡包的肉常與O157:H7有關,肉類表面細菌會被帶到碎肉內部,當碎肉未煮熟,便會繼續存活。翻查資料,去年美國13個州份共104名食客吃麥當勞漢堡「足三両」後感染O157:H7,1人死亡;美國疾病控制及預防中心調查後相信切片洋葱是爆發源頭。

病菌冷藏環境仍可存活 防護中心:徹底煮熟食物

衛生防護中心提醒市民徹底煮熟食物、避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟食物。食安中心稱該菌若污染了冷藏食物,在冷藏環境下仍可存活,建議市民徹底煮熟冷藏食物,中心部分溫度須達75℃。

腫瘤科3醫染病源頭未明 袁國勇稱成人致死不尋常

衛生防護中心前晚接獲瑪嘉烈醫院通知,3名腫瘤科醫生分別於本月4日、6日及10日出現發燒、肚痛及腹瀉等症狀,首名病發醫生兩日後入院時有嚴重感染,血氧量低和高燒,需要插喉,即時轉送深切治療部,翌日不治。其餘兩人病徵輕微,當中一人已出院。一名輕症醫生糞便驗出對產志賀毒素大腸桿菌呈陽性,餘下兩人陰性。中心正與醫管局及港大微生物學系調查,昨早到腫瘤科休息室採集約20個食物樣本,亦到腫瘤科辦公室、洗手間、3人工作地方等採集逾40個環境樣本,正待化驗。

曾同房用餐 衛署查食物環境污染

衛生防護中心傳染病處主任歐家榮稱,感染該菌多數與進食或飲用受污染食物或水有關,亦可藉糞口途徑在人與人之間傳播(見另稿),初步相信3人曾進食受污染食物,但暫未發現曾吃相同食物,另一可能是環境污染導致交叉感染。

瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監羅振邦稱,3人過去一兩周曾叫外賣、自備食物或到員工餐廳買食物,共通點是曾在約30個腫瘤科醫生共用的6樓休息室進食,仍在尋找食物與3人染病關聯。

歐家榮稱3人曾在不同員工餐廳用膳,且暫僅腫瘤科醫生染病,若涉員工餐廳,患者應不止一個部門,料醫院餐廳出事機率較低,但已要求食環署巡查。

相關閲讀:食物中毒是腸胃炎、消化不良作怪?專家拆解嘔吐、腹瀉背後的患病信號

死者年輕無長期病 曾服抗生素難覓病因

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇分析,該菌雖可透過受污染的水傳播,惟本港食水乾淨,不認為是傳播途徑,故會循進食感染方向調查。他提到離世醫生一向健康,無長期病患,到急症室求醫時屙嘔和高燒,之後神志不清和缺氧等,獲處方兩種抗生素及插喉,轉送深切治療部,24小時內死亡,形容「不太typical(尋常)」。他說該醫生入院不久已接受抗生素治療,故從其樣本「能夠找到答案的機會是小了很多」。

袁國勇說該菌很少導致一向健康、沒嚴重病患的成人死亡,現階段不排除任何可能,需繼續調查及透過解剖尋找死因。他說曾有兒童死亡個案,惟在深切治療部等支援下,感染後死亡率低於5%。

相關閲讀:外賣食物每20分鐘細菌幾何級數增長 雞鴨魚肉蛋奶高危?專家教路減食物中毒風險

未有病人感染 腫瘤科毋須關閉

羅振邦說未有病人出現感染徵狀,腫瘤科服務未受影響。袁國勇認為目前毋須關閉腫瘤科病房或餐廳,因僅一醫生驗出病菌,而該菌易被阻截,且已深層次消毒,只要做好手部衛生,腹瀉醫護不上班便可,病人毋須擔心。

袁呼籲該院醫護尤其腫瘤科,如有發燒及腹瀉等,應立刻將糞便樣本送院化驗。他呼籲勿隨意服用抗生素,因會加劇病情。該院已要求出現相關症狀員工即時報告。

羅振邦形容死者熱愛工作,對其離世感惋惜。醫衛局長盧寵茂深表哀悼,稱該年輕醫生病發前一刻仍在病房照顧病患,專業精神令他深受感動,向家屬致深切慰問。

立法會議員陳凱欣稱,因目前有兩名醫生未驗出帶菌,認為政府可公布的資訊有限,現僅能靠專家調查、解剖尋找死因及院內清洗消毒。至於離世醫生,她認為傳染病專家應進一步調查,擔憂病菌是否變種致短時間奪命。