【明報專訊】「低頭族」無論坐車坐船,眼睛都離不開手機熒幕,結果玩到「暈浪」,又暈又作嘔,難受!熱門手機iPhone最近更新作業系統iOS 18.0,新增「車輛移動提示」功能,聲稱可減輕用家邊坐車邊用手機的不適感。民間還有不少其他秘方:按穴、吃薑糖、服暈浪丸……哪招有效止暈?無論是暈車浪、暈船浪或暈機浪,耳鼻喉科專科醫生杜永禧指,在醫學上都屬動暈症(motion sickness),患者在乘坐交通工具時頭暈、作嘔作悶等不適,主要與平衡系統協調有關……(編按:哪些人較容易會頭暈呢?耳朵發炎、有白內障、雙眼近視卻沒配眼鏡、睡眠不足、血糖低、長者、小朋友?)

動暈症是什麼?暈浪頭暈不適 平衡「鐵三角」不協調所致

平衡系統由內耳前庭系統、視覺和本體感覺(proprioception)組成。杜永禧解釋,前庭系統內的半規管充滿淋巴液,負責偵測身體不同方向,作出相應平衡;就像手機內陀螺儀會隨着手機豎直或橫放而改變畫面方向。而眼睛除了看東西,同時會傳送信息至大腦,左右平衡感;就如閉眼單腳企會左搖右擺,較難平衡。至於本體感覺,就是從身體不同肌肉和關節接收信息,分析體感,如判斷地面平坦或傾斜等,從而精準地控制四肢。

「綜合這3個元素,將身體不同地方接收的信息,轉達給大腦分析,從而控制身體平衡。」如果「鐵三角」某項出毛病,大腦預期接收到的信號與感官有矛盾,就會干擾平衡系統。杜永禧舉例,「在車上看手機,眼睛定點在手機上,眼前事物是靜止;但前庭系統或本體感覺卻感受到身體隨車在移動,兩邊產生衝突,大腦不知道該信哪一邊,因而引致暈車浪」,身體連串不適如惡心、頭暈、腸胃不適等,就是大腦分析出錯的結果。

耳發炎、長者、小孩易暈浪

何解有些人一上車就暈,有些人全程看書、玩手機也安然無恙?杜指先天與後天因素都有影響,有些人前庭系統天生較弱和敏感,容易頭暈;鐵三角任何一環出現健康問題都會影響平衡系統,如耳朵發炎、前庭系統有障礙,或雙眼近視卻沒有配眼鏡,都會使三者收集到的資訊不一致;而隨年紀增長平衡系統亦會變差,較易暈車,「長者前庭系統開始退化,或有老花、白內障、關節退化等情况,每項都變差一點,信號傳到大腦分析時出現衝突,都會令暈車惡化」。乘車當刻身體狀態也有關係,如睡眠不足、血糖低、焦慮、腸胃不適、懷孕等,鐵三角接收信號能力被削弱,加劇暈浪。另外,小朋友的前庭系統發展未成熟,而且坐車經驗較少,都較易暈車浪,大約到15、16歲,前庭系統發展完成,慢慢沒那麼容易暈車。

手機新功能防暈車「騙大腦」 建議多望窗外景物 聽音樂分散注意

iPhone新推出的防暈車功能,針對坐車時前庭系統、視覺和本體感覺信號不一致而設計。啟動「車輛移動提示」功能後,熒幕兩邊會顯示多粒動態小圓點;當手機偵測車輛加速轉向,小圓點會作出相應移動,如車輛轉左,小圓點會向右移,車輛減速,圓點向下移,「它其實是在『欺騙大腦』,以為熒幕上的文字在一起移動,而非靜止狀態,令到平衡系統的信號一致」。看過用家分享,有人稱有效,亦有說沒效,杜解釋,「可能有些用家的前庭系統較弱,或者眼睛看事物不夠清楚,傳送至大腦的信號本身已經弱,再加幾點作用不大,甚至有人認為這些圓點擾亂畫面」。若屬容易暈車浪的人,宜盡量避免在車上看手機、看書,多望窗外景物,使視覺系統與前庭系統、本體感覺一致,或者聽音樂、閉目養神、與身邊朋友聊天,分散注意力。

暈浪藥皮膚貼 提前30至60分鐘前使用才有效

不少暈車一族都會隨身攜帶暈浪藥,現時常用的主要有兩種,包括抗組織胺和抗膽索性藥物(anticholinergics),兩者都能預防頭暈,但需要在乘搭前30至60分鐘服用,若出現暈車症狀才服用,就難以發揮效用。除了口服藥丸,抗膽索性藥物還有皮膚貼,因皮膚吸收速度較慢,需提早3至4小時貼在耳後才能生效。

「這類藥物可減弱外界對前庭系統的刺激,減少干擾」,杜提醒,服藥後容易眼睏,睡着後就不會頭暈。兩者效用、副作用相若,服用後或疲倦、口乾、眼乾、便秘等。有前列腺問題的長者、青光眼患者、哮喘人士,服用前應與醫生商討合適劑量,而孕婦和小朋友應避免服用,暫未有足夠研究指出暈浪丸對小朋友的副作用。另外,暈浪藥不可與酒精同服。建議血糖低人士乘車前可吃糖改善血糖,或者小食如梳打餅,「小量梳打餅可助吸收胃酸,減少反胃的不適」,但不建議吃得過飽,「太飽會令到胃脹,暈車浪時惡心、作嘔的感覺會更強烈」。

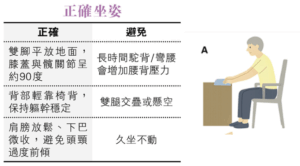

iOS防暈浪新功能

知多啲:坐前排較少暈車浪 盪鞦韆訓練平衡系統

司機與乘客同樣坐車,卻較少見暈浪,耳鼻喉科專科醫生杜永禧解釋:「司機駕駛時盯着路面,視覺接收到的信號,與前庭系統或本體感覺都保持一致,自然較少暈車浪」;坐在前排的乘客亦沒那麼易頭暈,因為前排視覺較易接收到外界刺激,與平衡系統的信號同步。容易暈車的人,建議坐私家車或的士時選前排座位;巴士和火車亦建議中間或稍前位置。

另外,顛簸道路較易使人頭暈,「因為前庭系統不停接收到不同信號,令大腦混亂,加劇暈車浪」。飛機則相對平穩,若仍然擔心暈機浪,可選靠近機翼座位,起飛降落時更平穩;搖晃較明顯的機尾座位則應避開。

「有研究指出,透過前庭系統訓練有效減少暈車」,杜永禧鼓勵家長多帶小朋友到遊樂場盪鞦韆、玩滑梯或翻滾運動,有助發展兒童平衡系統。前庭系統訓練無分年齡,成人以至長者都可嘗試以下訓練:

在面前大概一個手臂位的距離放置一張A4紙,上面寫有英文字母或數字,定睛注視紙上文字,然後在視線不離開文字的情况下,將頭緩緩地向左右上下移動。

相關閲讀:耳水不平衡原因?頭暈怎辦?耳鼻喉科醫生拆解耳水不平衡3個徵狀、治療和自救方法

中醫意見:按穴+吃薑止暈止嘔

中醫怎看暈車浪?註冊中醫蕭驪珣指,氣血虛弱、腎氣不足的人,氣血循環較差,平衡系統易受到影響,平時容易眩暈;而脾虛濕重人士,因脾胃內濕氣無法好好運化,氣血運行得較弱,就易有胸悶、反胃,甚至嘔吐,兩者在乘車時都較易暈車。都市人夜睡、焦慮、好吃生冷等,都較易出現上述問題。

薑微溫燥 喉嚨痛發燒慎吃

「我都暈車浪,通常會按穴位紓緩,尤其是當有反胃、作嘔等感覺時,成效都幾好。」她建議按內關穴,可助止嘔和胃;太陽穴和百會穴可分別止頭痛、止頭暈;按壓穴位至不適症狀減退為止。除了穴位按摩,也可在太陽穴搽藥油,「穴位有和暖感覺,可助驅寒,使氣血運行得更好,紓緩頭痛」。

乘車前吃薑糖、飲薑茶,甚至含薑片,都可助減輕暈車不適,「薑調理脾胃,溫中止嘔,驅寒驅風,對處理暈車出現的頭暈、作嘔有很大幫助」。惟薑少許溫燥,有喉嚨痛、發燒,或腸胃易受刺激人士不宜吃用。陳皮、話梅皆可抑制作嘔感,但處理頭暈、頭痛等就未必有效。下車後如果症狀持續,除了按內關穴,呼吸新鮮空氣或飲暖水都可緩解。

文:張淑媚

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com

[健康]