香港作為長壽地區,活到八旬已是常態,面對可長達數十年的樂齡人生 ,如何「儲蓄健康本」並活得精彩,成為中年人士至長者的重要課題。

為推動大眾對樂齡生活及健康資訊的全面了解,《明報》於9月27日舉行了首屆「樂齡生活及健康博覽」。在「銀髮經濟時代:如何讓退休生活更有保障和精彩?」論壇中,多位專家強調健康是人生下半場的基石,並提醒「保不住健康就什麼也做不了」。

嘉賓包括養和醫院老人科專科醫生梁萬福、敬老護老愛心會副主席馬錦華與Pagoda智庫經濟研究總監徐家健。他們從身心健康、財務規劃及社交網絡等三大支柱,深入探討如何為人生下半場做好準備。專家一致認為,關鍵在於實踐「退而不休」,並鼓勵從50歲開始積極規劃與轉型。

香港是全球平均壽命最長的地區之一,活到80多歲早已成為常態。面對可長達數十年的樂齡人生,如何活得健康、自在又充實,已成為不少人的重要課題。

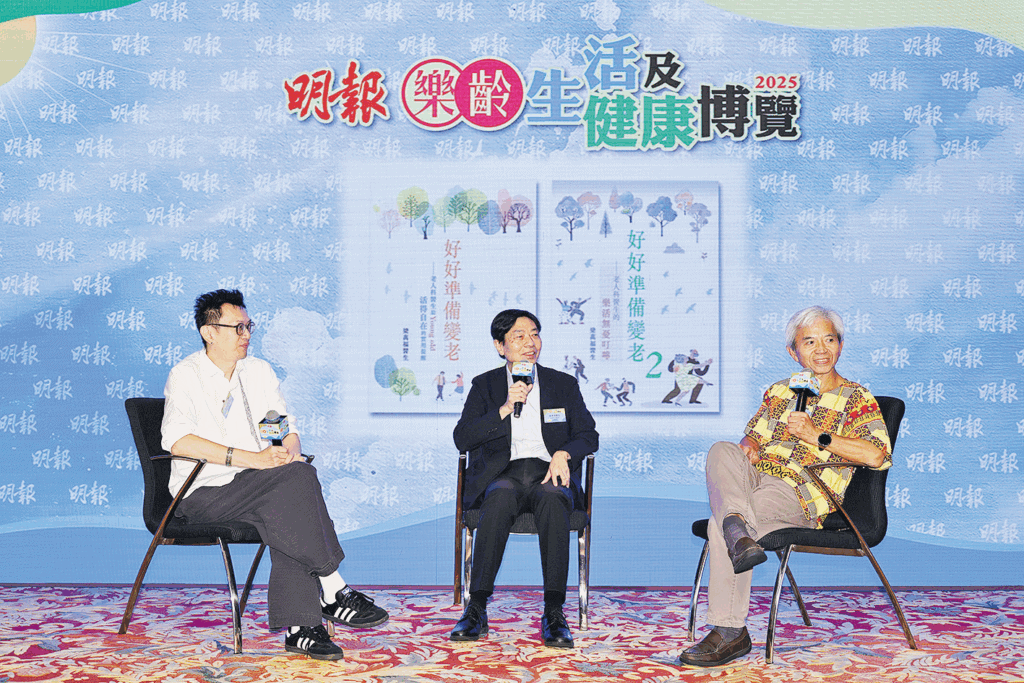

為幫助大眾更全面地了解樂齡生活和相關的健康資訊,《明報》9月27日假九龍香格里拉大酒店舉辦了首屆「樂齡生活及健康博覽」,其中一場以「銀髮經濟時代:如何讓退休生活更有保障和精彩?」為題的論壇,吸引大量市民出席。

論壇邀得 3位對退休議題有深刻見解的嘉賓主講,包括敬老護老愛心會副主席馬錦華、養和醫院長者醫健主任兼老人科專科醫生梁萬福,以及Pagoda智庫共同創辦人兼經濟研究總監徐家健,他們從身心健康、財務規劃與社交連結等角度,深入探討如何為人生下半場做好準備。3人異口同聲指出,想要擁有精彩的退休人生,關鍵在於「退而不休」,持續發揮所長,讓人生的新篇章更添意義與光彩。

梁萬福:保不住健康就什麼也做不了!

梁萬福醫生認為,現代社會應重新審視「退休」的概念,「『退休』這個用字源於過往以體力勞動為主的時代,但現今是知識型社會,工作模式已經改變,有人甚至可以在家工作或選擇靈活工時。」他以自身經歷為例,醫生的執業資格是終身制,而養和醫院前院長李樹培更工作至101歲,「60歲前就應該思考60歲後的生活,規劃如何轉型。」

人生下半場的基石是什麼?梁醫生認為最重要是健康,而健康是由身體健康、精神健康與財務健康三大範疇構成。他提醒參與者,50歲後身體機能不可避免地開始下滑,若不積極維持健康,其他目標都無從實現。至於精神健康,他認為有酬或無酬的工作都能幫助建立社會連結,例如參與義工活動。而財務健康則是穩定生活的基礎,需及早規劃。

即將70歲的馬錦華則從個人經驗出發,分享了如何在退休後保持健康與活力。他熱愛跑步,參加過半馬、10公里、港珠澳大橋半馬拉松,甚至到非洲出差期間也堅持跑步,他建議大家:「最重要是選擇一項你喜歡的運動,並持續進行。」

梁萬福醫生也鼓勵長者多運動,但提醒若50歲才開始運動,應先進行身體檢查,「馬拉松暴斃或猝死的情况時有發生,原因往往是運動者不知自己患有隱疾,例如冠心病。若運動時心跳過快,可能誘發隱性心臟病。因此運動需量力而為,並將心跳率控制在安全範圍內。」

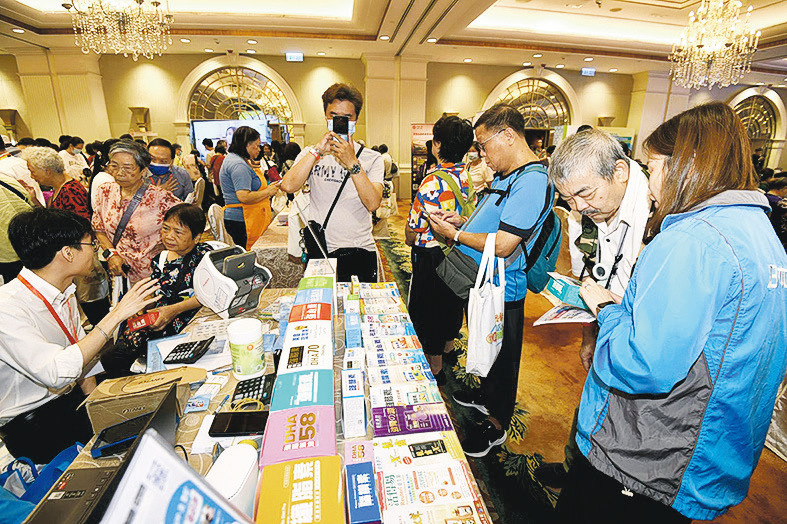

樂齡產品與服務攤位,吸引大批參加者到場參觀,氣氛熱烈。

徐家健:分散風險 / 長期回報 / 慎防騙局

對於如何令財務健康,徐家健從經濟學角度探討了人生下半場的財務管理方法。他建議,長者應學會分散風險,追求穩健的長期回報,「兩種方式,一是仿效股神巴菲特,深入研究後專注於個別股票;另一種是選擇交易成本低的指數基金,進行長線投資。」

互聯網的投資資訊良莠不齊,徐家健鼓勵大家多讀書,瀏覽有公信力的平台,或向值得信賴的人士諮詢,「股票市場的百年回報率平均約為6厘,若有人聲稱能提供10厘以上回報,就需提高警惕,避免落入騙局。」

徐家健強調,傳統的「搵盡錢再享受」觀念已不適用,「如果為了錢而犧牲健康與興趣,到老年時,金錢未必能換回健康。」馬錦華亦同意,他現在亦身體力行享受人生,「錢是用來花的,否則就失去了它的意義。」他舉例說自己近年搭乘飛機會選乘商務艙,因為待遇與感受大不相同,「我們應該把錢花在提升生活質素上,這才是讓人生更有意義的方式。」他自己有參與公益投資,支持一些有意義的社會企業。

心會副主席馬錦華,出席由《明報》主辦的《樂齡生活及健康博覽》。他們在論壇上呼籲市民及早在財務規劃、

身心靈健康等方面做好全面準備,以迎接人生下半場的挑戰與機遇。

馬錦華:有酬無酬也應繼續工作

「退而不休」是馬錦華人生下半場的最佳生活模式,他認為退休並不等於停止工作,而是尋找更有意義的事情,建議大家可以做有酬或無酬的工作。身為長者安居協會首任總幹事的他,以前發展長者平安鐘服務,離開機構的全職崗位後,仍以顧問身分為海外國家提供專業意見。最近他才遠赴南非參與有關人口老化的會議,他笑說:「20年

前,南非代表說當地沒有人口老化問題,因為大多數人未到老年已死去;但20年後的今天,非洲已有3億老人,未來將持續增加。老是全世界的現象,我們不必害怕,只要準備好,老年也可以很精彩。」

梁萬福:退休前建立新的社交網絡

除了健康與財務規劃,梁萬福醫生強調,社交網絡是很多人容易忽視的一環,「工作時期是擁有最多朋友的時候,因此退休前必須積極建立新的社交網絡,例如參與義工活動或學習琴棋書畫等興趣班。」

梁醫生特別提到,獨居長者在住所失救而死的新聞屢見不鮮,社交網絡能有效減少這種情况。馬錦華亦補充,許多子女選擇海外留學或移居外地,令香港的「留守長者」愈來愈多。他呼籲子女與父母保持緊密聯繫,同時希望鄰里之間互相關心,共建和諧互助社區。

要建立朋友圈,徐家健建議選擇成本低並且有對手的運動,例如乒乓球,因為運動後通常會有聚餐或其他活動,從而建立更緊密的社交聯繫,「退休其實是人生的開始,而非終結。從50歲開始就要培養興趣,讓生活更加精彩。」

「活着有社區網絡,獨居也不要緊,朋友會找你。」梁醫生強調,只要提早規劃,積極面對,就能活得健康而精彩,迎接人生的新篇章,馬錦華亦深表贊同,「老不是一件可怕的事,只要你準備好,人生每個階段都可以活得有意義、有價值。」

長者在開始運動前應注意什麼?

專家鼓勵長者多運動,但特別提醒若50歲才開始運動,應先進行身體檢查,以避免運動時因不知道自己患有隱疾(如冠心病)而誘發急性心臟病。運動需量力而為,並將心跳率控制在安全範圍內。

退休前應如何規劃社交網絡?

社交網絡是許多人容易忽略的一環。專家強調,工作時期是擁有最多朋友的時候,因此必須在退休前積極建立新的社交網絡,例如參與義工活動或學習琴棋書畫,或選擇如乒乓球等成本低且有對手的運動,以便在運動後有聚會等活動,建立緊密的社交聯繫。