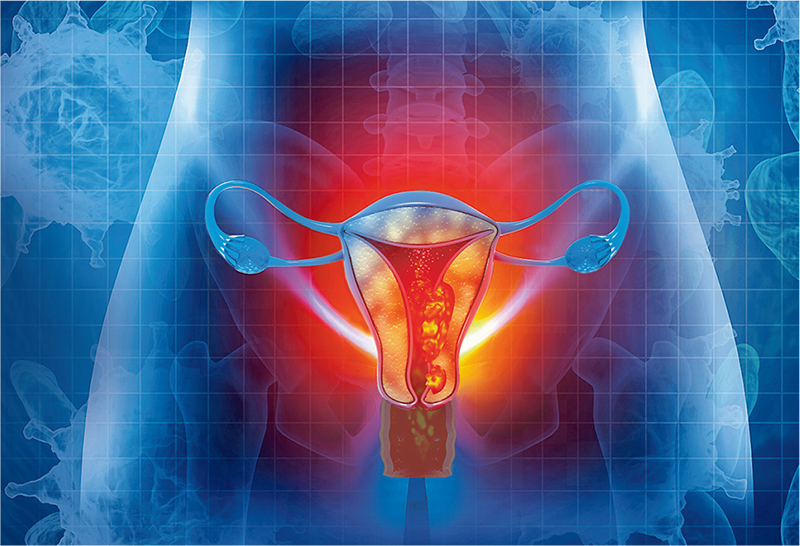

【明報專訊】子宮內膜癌(也稱為「子宮體癌」)在本港十大癌症中排行第七,女性癌症中則排行第四,2022年有1188宗新症。更重要的是,這種癌症近年數字一直上升,最近10年上升四成以上,絕對值得關注。以往此症是按癌細胞影響範圍判定期數,2023年起採用新的分期方法,以分子醫學和病理研究更準確評估疾病期數和預後;因此子宮內膜癌已趨向個人化治療,大大提升治療效果。

子宮內膜癌初次發病多收經後 症狀:收經後出血

子宮內膜癌的風險因素,主要是與長期受女性荷爾蒙影響有關。若女性較早開始來經或較遲收經,換句話說她們一生受女性荷爾蒙影響的時段較長,從而增加患子宮內膜癌的風險。此外,肥胖女士體內女性荷爾蒙水平較高,長期服食荷爾蒙藥物例如某一類避孕藥的女性,或有子宮內膜癌家族史者,都屬於高風險群組。

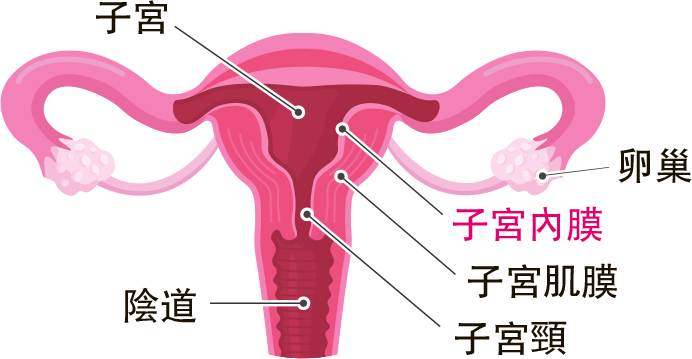

因為與長期受女性荷爾蒙影響有關,子宮內膜癌初次發病通常是在收經之後,而最常見症狀是收經後出血,若病情發展至後期,腫瘤比較大,也會有下腹疼痛的症狀。當有懷疑子宮內膜癌個案,醫生除了安排一般婦科檢查,也會以超聲波檢測子宮內膜厚度有否增加,子宮內有否不正常腫塊等,當然最終還需要抽取組織檢查,確定腫瘤是否惡性,以及屬於什麼類型。

癌症基因組圖譜助評估

至於治療方案,特別值得一說。子宮內膜癌在2023年末開始,有一個新的分期方法,可稱之為傳統分期方法的進階版。傳統分期方法近似一般癌症:首先確定它是一個惡性腫瘤,然後看它影響範圍,例如只是局部或是已擴散,擴散至附近的淋巴組織還是已出現遠端擴散等,從而判定它的期數。

而2023年尾開始採用的新分期方法(FIGO 2023),融入了更多分子醫學和病理研究成果,例如淋巴血管侵犯(即癌細胞已進入淋巴管或血管等微小通道)、不同癌細胞種類和惡性程度等。這個分期方法可幫助醫生更準確評估疾病期數、預後(預測治療結果),有助於制訂個人化治療方案。

舉個簡單例子:在傳統分期方法下,若腫瘤仍只局限於子宮範圍內,可能判定為第一期。但醫學界多年前已發覺,以這種方法判定為第一期的病人,有些會惡化得很快,現時已知道其實是因某些腫瘤基因病變較高所致。現時最新TCGA(癌症基因組圖譜)分子分型技術,可將子宮內膜癌分為4個不同的分子類型。

相關閲讀:【婦科病病徵】卵巢癌徵狀如消化不良、腹脹?子宮內膜癌陰道異常出血?注意5大常見徵狀

子宮內膜癌4個分子類型:

1.POLE超突變型(POLEmut)

2.微衛星不穩定型或錯配修復缺陷型(MSI-H或MMRd)

3.低拷貝型或無特異性分子譜型(CNL或NSMP)

4.高拷貝型或p53異常型(CNH或p53abn)

局限子宮範圍 p53異常型也歸二期

這4類型中,以POLE超突變型預後最好,p53異常型預後最差。因此即使腫瘤仍局限於子宮範圍內,但經新方法驗出腫瘤屬於p53異常型的話,便可能立即歸類為第二期而不是第一期,並且開始採立較進取的治療方案,希望可以更精準地開展治療,幫助病人達到最理想的腫瘤控制。

經過新方法分期後的治療方案,若屬於第一或第二期,一般希望盡量採取全子宮切除(包括卵巢)手術,再視乎病人本身風險因素加入術後輔助治療。例如第一期而沒有上文提及的風險因素,可能手術後已可根治,毋須其他輔助治療;若有任何一個風險因素,即屬於中度風險,一般會在手術後作體內放射治療,即以放射治療裝置經陰道貼近手術駁口位,從而作小範圍放射治療。但萬一風險因素不止一個,即屬於中高、高風險,術後可能需要體外放射治療,有需要的話再加入化療。

至於期數較後例如已擴散,判定為第三、四期的子宮內膜癌,若經評估仍可接受手術切除,近年也有較新的術後輔助治療。除了化療之外,視乎情况給予免疫治療,有可能增強對腫瘤的控制,大大提升病人存活率。尤其錯配修復缺陷型(MMRd)的子宮內膜癌,佔整體子宮內膜癌20%至30%,這類型病人若經評估適合接受免疫治療,治療前景相對理想;而若屬另外70%至80%錯配修復功能正常類型(MMRp),如果首選化療已經失效,可選用聯合標靶免疫治療,亦有顯著療效。因此2023年後採用的分類方法,對選擇最精準的治療方案至為重要。

治療副作用方面,大家較熟知的化療副作用,包括脫髮、作悶作嘔等,一般來說脫髮只屬短暫,而針對作悶作嘔近年已有較好的止嘔藥,接受化療病人出現嚴重嘔吐的副作用機率已相對較低。此外,有一部分副作用是病人未必感受到,例如注射化療藥後白血球、血小板等會有短暫時間偏低,這些屬於藥物反應,一般33星期左右就會回復至接近正常。而標靶藥和免疫治療藥物各有副作用,但都比化療藥的副作用輕微。

相關閲讀:經期不準、經血過多、有血塊是婦科病抑或癌症警號?收經後出血? 7個關於經期的疑惑

早期發現治療 5年存活率達九成

值得慶幸的是,大部分子宮內膜癌發現時都屬於第一或第二期,若沒有其他風險因素,5年存活率可達九成或以上。即使治療後復發,也不表示絕望,以下分享一個復發的案例:

一名女士,第一次確診子宮內膜癌時尚在早期,立即接受治療,但後來復發並擴散。她第一次復發時並未有新分期方法,所以接受了化療,但效果未如理想;病情於2024年再惡化,當時已開始為所有復發病人以新方法分期,結果發現她是屬於錯配修復缺陷型,已擴散到肺部。錯配修復缺陷型可以嘗試免疫治療,結果免疫治療效果出乎意料地理想,至今她的病情仍穩定。

當然,類似上述個案,首先需要看是局部還是廣泛性復發。若是局部復發,腫瘤較細小,可考慮手術或放射治療。萬一是廣泛性復發,或癌細胞已出現遠端擴散,不適合做手術,治療方向便不再是根治而是紓緩,一般以藥物治療為主,除了化療、標靶藥、免疫治療外,對於較溫和的復發而病人腫瘤上的女性荷爾蒙受體屬於陽性,亦可考慮荷爾蒙藥物治療。所以,在新的分期方法及治療方法幫助下,子宮內膜癌發現時即使已屬晚期或廣泛性復發,亦不需要灰心,因為現在有很多新的可能和希望。

文:梁偉濂(臨牀腫瘤科專科醫生)

美術:謝偉豪

編輯:梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)