【明報專訊】最新一期《香港醫學雜誌》刊出疫下兩宗罕見的青少年塞異物入體內事件,同樣發生在停課期間,當中有自閉徵狀的12歲男童,將逾70厘米長電線塞入尿道,結果需割開部分陰莖從尿道取走電線;另有15歲少年將長10厘米的洗頭水樽塞入肛門。撰寫報告的醫生稱,新冠肺炎疫情下,體內異物案例增加近一倍,半年內已有近20宗,建議政府、家長及學校要注意學童情緒健康。有精神科專科醫生說,學生在疫下被困家中影響情緒,易現焦慮及抑鬱等,可能做出高風險行為或自殘。

《香港醫學雜誌》兩宗學童塞異物入體內個案:電線塞尿道需手術

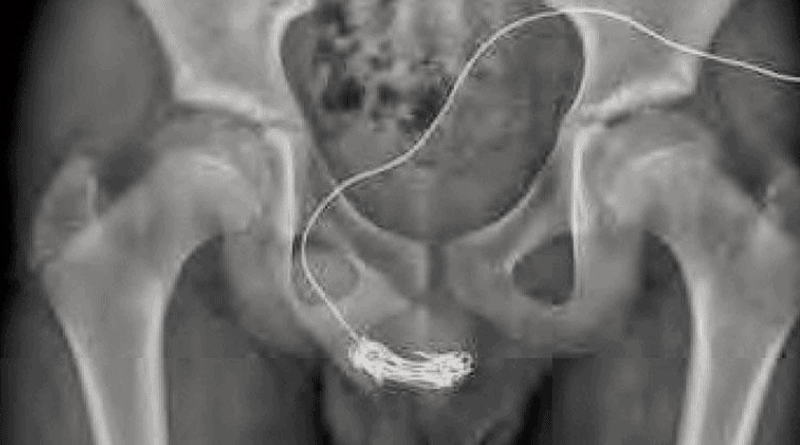

根據《香港醫學雜誌》報告,沙田威爾斯親王醫院去年疫情下出現兩宗學童塞異物入體內個案,當中12歲男童去年6月因尿道痕癢,在家將至少70厘米長電線塞進尿道,約20厘米長的電線末端外露。之後男童有血尿及痛楚,其母親嘗試移除電線不果,前往威院求醫。

男童尿道電線纏成一團,醫生幫他麻醉後亦未能取走電線,最終做割開尿道手術取走異物。男童兩日後出院,並要使用導尿管兩星期。威院小兒外科醫生馮智衡說,男童陰莖受到永久傷害的機率不大,性功能受損的可能亦較低。

報告引述男童母親稱,一家人最近由台灣移民到香港,兒子難以適應學校及日常生活,而他經常獨留在家,情緒更差。臨牀心理學家診斷男童有自閉特徵,並對電線有強烈興趣,建議持續接受心理輔導。

個案:15歲男便秘困擾 網上學用樽塞肛

另一宗個案發生於去年5月,15歲少年在網上尋找偏方解決便秘,然後將10厘米長、3厘米闊的洗頭水樽塞入肛門,他其後到急症室求醫,X光片顯示洗頭水樽位於橫結腸附近位置,少年留院一晚後自行排出洗頭水樽。醫護教導他以均衡飲食或服用瀉藥解決便秘,並要求其父母多注意兒子行為。

報告指出,兩宗個案家長報告子女社交及情緒受疫情影響,希望政府、家長、學校及醫護注意學童情緒健康,並向他們提供支援。

醫生:半年近20宗體內異物案 連續現不尋常案例

馮智衡說,青少年體內異物案件不常見,以往住院治療案例每年約20至30宗,多為兒童吞入異物,但故意把異物放進肛門或尿道比較少見,約數年才有一宗;疫情期間體內異物案例有上升趨勢,半年內已有近20宗,亦連續出現不尋常異物案例。他提醒,異物放進肛門輕則疼痛流血,重則可造成阻塞,甚至弄穿直腸或結腸引發腹膜炎;若尿道曾經受過傷害和需要手術修補,長遠有可能出現尿道狹窄,嚴重受傷可能勃起不良。

精神科醫生:易因太悶影響情緒或「搵嘢搞」

香港精神科醫學院副院長(常務)陳國齡表示,學生在疫情下被困家中多時,容易因太悶而影響情緒,出現焦慮、抑鬱等,亦可能會「搵啲嘢搞」,做出高風險、探索性的行為。她又稱,有小學生復課後即要面對考試及大量功課,返校後又要保持社交距離,無法如昔日與同學談天、追逐玩樂,導致期望落差,造成很大壓力。她說,有特殊教育需要的學生因活動大量減少,情緒更易受影響,造成更易發脾氣,甚至自殘。

陳國齡建議,家長應為子女訂立時間表,除了上課,吃飯、睡覺、社交、玩樂等活動都要包括在內,例如疫情嚴重可透過Zoom讓子女與同學聊天,以保持社交及期待感,不至無所事事,但家長應避免陪子女Zoom上課,否則會令子女感到壓力。

明報記者

(疫情第四波)

專題系列文章

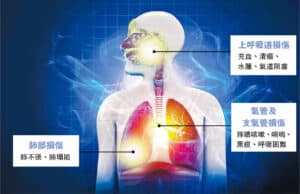

- 火災隱形殺手 了解吸入性呼吸道損傷1至4級症狀

- 【情緒困擾】災難後持續焦慮、失眠、閃回?面對社會災難的6個心理建議

- 情緒通18111熱線 精神健康支援服務 全新功能更貼近市民需要

- 【遺傳病】3歲黏多醣症童接受基因療法取突破 改善活動和學習能力

- 【超加工食品】研究:攝取愈多UPFs 增患糖尿病心臟病等慢性病和早逝風險愈大

- 【世界抗菌素耐藥性關注周】耐藥性威脅迫在眉睫 衞生署籲守護抗生素療效

- 許樹昌:H3N2病毒變種傳播力再提高 恐夏冬流感重疊 或需購南北半球疫苗

- 【器官捐贈】生命躍動 重燃希望 開啟對話 讓器官捐贈大愛延續

- 【流感】非感冒般簡單 ! 嚴重併發症可致長期身體損傷

- 【香港基因組計劃】3類個案進行全基因組測序 助精準辨病因做個人化治療