【明報專訊】步入中年,時有尿急感覺,小便次數也趨頻密,甚或偶有漏尿情况,是否正常老化現象?中大醫學院大型普查發現,全港年過40歲人口中,每7人就有1人患膀胱過度活躍症,即膀胱未儲滿尿,已不受控地收縮,導致突然尿急以至尿失禁。中大最新研究發現,現行常用於治療膀胱過度活躍症的藥物,可能增加心律不正、心臟病發風險。專家建議高風險患者使用放鬆膀胱肌肉的新藥治療,再配合物理治療,生活不再受膀胱控制。

普查:年過40港人 七分一患膀胱過度活躍症

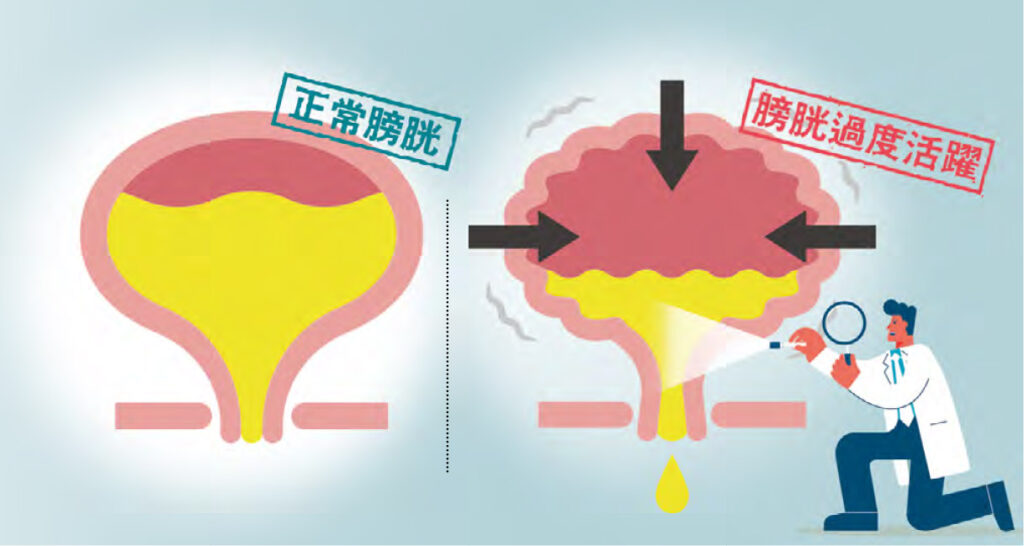

膀胱可以儲存約300至500毫升尿液,當尿液將近儲至250至300毫升時,會引發排尿反射,神經系統會發出尿意感覺。正常情况下,身體有能力忍尿,直至抵達洗手間,膀胱才收縮排出尿液。膀胱過度活躍的病人,其膀胱不由自主地收縮,引致尿頻、尿急、尿失禁、夜尿等常見病徵。

香港中文大學泌尿外科教授吳志輝表示,有嚴重患者日間約每1小時要上廁所1次,夜間則要起牀4、5次;「有女士試過有少少滲尿,之後很驚,形成惡性循環,愈來愈擔心和緊張,一有少少尿急,看見廁所就要去。」

尿道炎、膀胱炎、前列腺增生可引發

膀胱過度活躍症病因分原發性及繼發性,前者是指膀胱本身在儲尿上的功能障礙,成因不明;繼發性則由其他疾病引起,如尿道炎或膀胱炎、前列腺增生、膀胱結石、神經系統損傷等。他續稱,公立醫院泌尿科可為新症病人提供一站式診斷,先由專科護士以問卷評估病况,同日安排小便種菌、尿速測試、驗血、超聲波檢查等,再隔2至3星期見醫生解釋報告,確定病因,安排合適治療。

相關閲讀:婦女尿失禁|尿滲尷尬 年紀大無法控制肌肉?骨盆底肌肉運動4正確關鍵

舊藥抑膀胱收縮 可致心律不正

吳志輝解釋,目前公立醫院治療膀胱過度活躍的一線藥物是抗乙醯膽鹼劑藥物(anticholinergic drug),作用是抑制膀胱肌肉不正常收縮,將膀胱內壓力減低,從而增加膀胱容量,減少尿急感覺;但藥物會抑制淚腺和唾液腺分泌及大腸蠕動,導致眼矇、口乾、便秘等副作用。

中大醫學院今年在歐洲泌尿外科學會公布最新研究報告,分析2017至2021年全港公立醫院約5000名使用這款藥物的病人,再跟另外5000名接受其他治療的病人對照分析,發現服用此藥的患者出現心臟問題的風險較高。「心律不正比率由約2%增至3.5%;如果用藥劑量多,心臟病發機率差不多高1倍,特別是病人在其他心臟科藥物也有類似成分,再加服這款藥物來治療膀胱過度活躍症,會增加整體用藥劑量。」他補充,藥物會影響副交感神經,令心律不正風險上升,甚至增加心臟病發風險。

新藥放鬆膀胱肌肉 增儲尿能力

吳志輝直言對研究結果感到驚訝。目前全港公立醫院每年有2000至3000宗膀胱過度活躍新症病人獲處方此類藥物,估計當中近四成同時服用其他含抗乙醯膽鹼劑成分藥物,其心血管病風險或會增加。今次研究報告稍後在醫學期刊發表,並建議醫管局修訂藥物名冊,向需要用藥患者增添一項評估:如病人現正服用同類藥物,應獲處方新藥——β3腎上腺素受體激動劑 (β3 adrenergic receptor agonist)。

現時,公立醫院病人若服用抗乙醯膽鹼劑藥物後,無法承受其副作用,會獲提供新藥,原理是針對膀胱β3受體,使膀胱肌肉放鬆,從而增加膀胱儲尿能力。吳稱,新藥不會衍生心臟問題,希望高風險病人可使用新藥。

物理治療:收緊盆底肌肉+忍尿訓練 重新掌控膀胱

膀胱過度活躍的常見病徵包括急切性失禁,即膀胱未滿但出現尿頻、尿急、漏尿等問題,亦可能出現壓力性失禁。香港物理治療學會婦女健康專研組主席、物理治療師梁慧貞解釋,即每當腹腔受到壓力,如咳嗽、打噴嚏、拿重物等,因盆底肌肉控制欠佳而導致滲尿。目前在公立醫院,醫生會因應患者日常小便、夜尿、尿急及漏尿次數及頻密程度來評估病情,將輕度至中度徵狀的急切性或壓力性失禁病人轉介給物理治療師,指導病人訓練盆底肌肉、膀胱,並調整生活方式以改善病情。

相關閲讀:3類人士高危 小心隱疾突襲運動猝死的「元兇」是心臟病?

尿急先忍忍 做其他事分散注意

盆底肌肉可仰臥或坐着訓練,病人收緊盆底肌肉,感覺尿道口及肛門收緊向上提,如忍大小便的感覺,然後保持呼吸,不要閉氣,維持5至10秒,然後放鬆10秒,整套動作重複8至10次,然後站立訓練。「膀胱訓練是當有少少尿急時,先做其他事以分散注意力,例如繼續切菜、做家務、看電視,並收緊盆底肌肉,令腦部抑制膀胱,勿急着上廁,目的是令膀胱盛載多一點尿液,希望通過長久訓練,增加膀胱容量,改善膀胱控制力,延長排尿之間的時間及減少尿頻。」她補充。

「我對病人說,現在是膀胱控制了你,膀胱說急,你就上廁所。但膀胱內不是有很多尿,有些人只有100毫升尿就要去小便,太敏感了。嘗試練到多忍15至30分鐘才去,心理質素會好點,沒有慌亂感覺。」泌尿外科專科醫生吳志輝說。

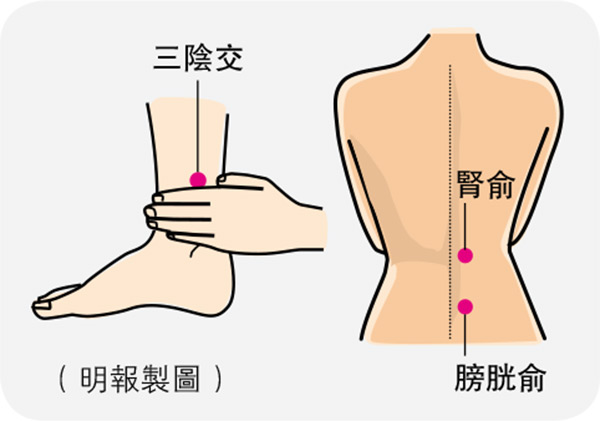

梁慧貞又表示,3間公立醫院將招募約100名膀胱過度活躍病人,參與臨牀研究先導計劃,嘗試利用針灸加電——經皮脛神經刺激治療(PTNS),透過電針腳部三陰交穴位來刺激脛神經,以調節膀胱功能,期望兩年內完成研究。

避免刺激膀胱飲食:咖啡因、酒精、人工甜味劑 控制體重

雖然尿失禁及膀胱過度活躍未必可完全預防,但她建議市民從日常生活減低風險,包括避免刺激膀胱的飲食,如咖啡因、酒精、辛辣食物或人工甜味劑;要適量喝水,避免一次喝太多或太少;要控制體重,避免過重對膀胱造成壓力;且要妥善控制糖尿病或慢性肺病導致的長期咳嗽。

中醫意見:新冠後肺氣虛突失禁

中醫稱尿失禁為「遺溺」或「小便不禁」,認為與腎、膀胱、脾、肺等臟腑功能失調有關。註冊中醫鄭漪筠說,尿失禁病人多涉腎氣不固、脾虛或肺虛。2023年初,一名40多歲女士求醫,輾轉才獲悉她發病前確診新冠病毒,導致氣虛再引起尿失禁。

「初時她沒有提及自己曾中新冠,只說突然小便難忍,之後問病史時,才發現失禁前2、3星期中招,陽性時間較長,約1星期。病人明顯肺氣虛弱,行樓梯覺得很累,精神比較萎弱。」 鄭漪筠指出,患者較年輕,本身沒氣虛問題,診斷相信與染疫有關,故治療着重補益肺氣,處方複方補中益氣湯為主,並針對病徵加減其他藥材,用藥1個多月已開始有明顯效果,尿失禁隨後很快消失。 鄭漪筠解釋,尿失禁主要分虛證及實證兩大類。八成以上屬虛證,可再細分為腎氣不固、脾虛氣陷或肺氣虛弱,多見於年長人士、產後或更年期婦女、慢性咳嗽或便秘、過度勞累或久病體虛的病人。實證則分濕熱下注及肝鬱氣滯,前者常見於急性泌尿感染,後者則涉情緒壓力影響,導致膀胱功能紊亂。

中藥+針灸 3至6個月可改善

中醫透過問診、舌象及脈象辨證,不同證型所引起的病徵也有分別,如腎氣不固病人多伴隨尿頻、頭暈或腰膝痠軟;濕熱下注患者會有尿黃、口苦、尿道灼熱等情况。

治療方面,使用中藥複方如金匱腎氣丸等,並因應病徵加減藥物,「若伴隨咳嗽,可能加苦杏仁、紫蘇葉;如有失眠,會加安神藥物如酸棗仁或百合」。針灸也是常用治療,選擇接近腹部及膀胱附近的穴位,如腎俞或膀胱俞,以及小腿內側的三陰交等,以補益腎氣及膀胱功能;而艾灸則適用於虛寒證患者。

一般而言,輕度至中度患者治療約3至6個月可見改善,其後需持續調理固本。如產後失禁或暫時性氣虛患者,及早求醫,多數可根治。但若有嚴重神經損傷或延遲治理多年,有可能要長期治理,只能減少尿滲。鄭漪筠又指,「中醫也提議病人配合物理治療及西藥,效果再好少少。中藥與西藥不要同時服,隔開1至2小時」。

文:譚以和

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com

[健康]

膀胱過度活躍症(OAB)同一般年紀大出現尿頻、夜尿有咩分別?

膀胱過度活躍症唔單止係「年紀大自然會頻尿」,而係因為膀胱未滿都會不受控咁收縮,導致尿頻、尿急、甚至尿失禁。嚴重患者日間幾乎每小時要去一次洗手間,夜晚仲要起身4、5次。除咗年齡,OAB 亦可能由尿道炎、膀胱炎、前列腺增生、神經系統損傷等疾病引起,需要醫生評估同治療。

膀胱過度活躍症有咩治療方法?會唔會影響心臟?

傳統用藥係抗乙醯膽鹼劑,可以抑制膀胱收縮,但研究發現會增加心律不正同心臟病發風險,特別係同時服用其他含相同成分藥物嘅患者。新藥(β3 受體激動劑)可以令膀胱肌肉放鬆,增強儲尿能力,而且無心臟副作用。配合物理治療(例如盆底肌肉訓練、膀胱訓練)、改善生活習慣(避免咖啡因、酒精、減重等),可以有效改善症狀。中醫亦可透過中藥、針灸調理,部分患者3至6個月已見成效。