【明報專訊】肩膊疼痛折磨不少人。1972年,美國醫生Charles Neer首次提出肩夾擊概念,醫學界相信是肌腱與肩峰摩擦或擠壓所致。肩夾擊綜合徵十分常見,患者在肩部屈曲、外展或旋轉時,感到肩部前方或側面疼痛。然而,愈來愈多研究發現,肩夾擊並非肩痛元兇,而以往用於治療肩夾擊綜合徵的手術,療效與安慰劑無異。

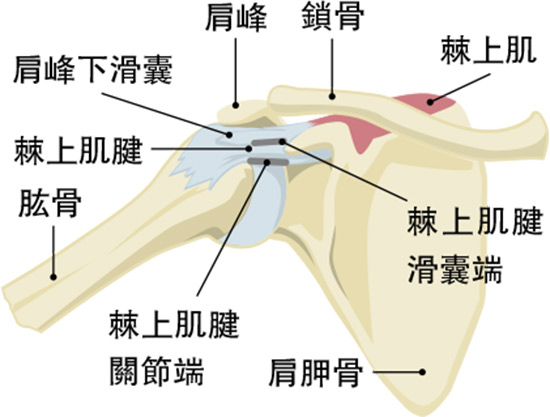

1972年美國醫生Charles Neer首次提出肩夾擊概念,指棘上肌腱和肩峰下滑囊因與肩峰摩擦或擠壓,導致肌腱撕裂或滑囊發炎,引發肩痛。因此,衍生出肩峰切骨術(又稱肩峰減壓術),通過切除部分肩峰、滑囊或韌帶,增加肩峰下空間,減少夾擊與摩擦。此理論看似合理,且不少患者術後症狀緩解。而這理論亦影響醫學界與健身界數十年,衍生相關手術、治療,甚至污名化某些健身動作等情况。

然而,隨着影像學發展,近年研究對肩夾擊概念有不同見解。

肌腱撕裂位與理論不符

根據傳統肩夾擊理論,棘上肌腱因與肩峰摩擦,導致上方(靠近肩峰)受傷。然而,多項研究顯示,棘上肌腱撕裂多發生在肌腱內部或下方(關節端),與傳統理論預期不符。

其中一項研究發現,43名運動員中,91%(39人)棘上肌腱部分撕裂位於關節端。另一研究觀察126名患者,76%(96人)為關節端撕裂,僅14%為滑囊端撕裂。又有研究分析153具屍體的棘上肌腱樣本,49具有部分撕裂,多數位於關節端或肌腱內部,而非滑囊端(上方)。這些結果表明,棘上肌腱撕裂主要發生在關節端或內部,而非滑囊端。

相關文章:肩膊痛或旋轉肌袖受損 兩大成因:經常肩關節大幅度發力+重複轉動肩膊易勞損

年齡增長 肩袖肌群病變風險增

那麼,什麼導致棘上肌腱撕裂?排除創傷撞擊,研究指出,隨年齡增長,肩袖肌群 (包括棘上肌腱)病變(如撕裂)發生率上升,從20歲以下佔9.7%增至80歲以上佔62%。因此,年齡是非創傷性肌腱撕裂其中一個重要因素。

減壓術長期效果不勝假手術

肩峰減壓術原意是增加肩峰下空間,減輕夾擊從而緩解肩痛;但研究對其效果存疑。2018年CSAW實驗,探討關節鏡肩峰減壓術是否有效緩解肩夾擊疼痛。參與者分成3組 :一組接受真手術(全身麻醉,移除部分肩峰、滑囊和韌帶,術後物理治療);一組接受假手術(全身麻醉,僅表面操作,無治療效果,術後物理治療);第三組僅定期觀察。結果顯示,6個月後,真手術略減疼痛,肩活動幅度改善輕微,臨牀上不顯著;至12個月,3組疼痛緩解與肩部功能恢復幾乎無差別。結果表明手術長期效果不勝於假手術或非手術治療,因此建議優先考慮物理治療。

另一芬蘭FIMPACT實驗,設計亦是分成3組:真手術(移除肩峰組織,術後標準復康)、假手術(僅關節鏡操作,術後標準復康)、運動復康(每日運動加每周1次物理治療,共15次)。5年後,3組患者疼痛與功能改善相近,顯示減壓術不比假手術或運動療法更優勝。

由此可見,肩峰減壓術效果可能源於安慰劑效應或術後物理治療,而非結構改變。若移除肩峰組織能根治夾擊,效果應顯著優於非手術方法,但研究顯示運動療法同樣有效,間接挑戰肩夾擊理論的合理。

相關文章:打網球拉傷肩膊不能發力舉高手?原來旋轉肌腱撕裂 手術修補(醫路同行)

肩夾擊或關節活動正常現象

肩夾擊常被誤認為肩痛主因,實際上可能是正常現象。無論有否肩痛,肩夾擊都可能發生。以下研究給出了答案。

2019年美國一項研究招募40名參與者,以先進影像和電腦技術,利用熒光透視和3D建模,測量抬起手臂時旋轉肌腱(棘上肌腱)與肩峰的距離,得出兩大發現:

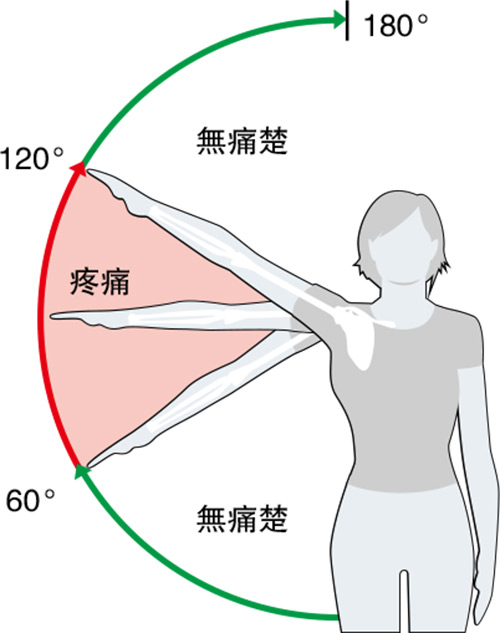

‧手臂抬起時,肩峰下最小空間約為50°至60°。然而,肩夾擊患者通常在60°至120°感到疼痛(見圖C),與狹窄角度不符。這顯示疼痛是可能抬至90°,附近肌肉負荷較大(力矩最長)有關,而非夾擊造成。

‧無論參與者有否肩痛,當手臂抬起至60°,約45%出現夾擊。日常活動(如用電腦、拿水杯、吃飯)常涉及此角度,肩夾擊或許是普遍現象,未必導致疼痛,它可能是關節活動的正常現象。

診斷名稱常影響治療方向與患者認知。肩夾擊綜合徵讓人聯想到肩組織被夾擊,誤以為是結構問題,治療方向因而追求增加肩峰下空間,甚至認為肩峰減壓手術是唯一出路。因此,近年學術界多以肩峰下痛(subacromial shoulder pain)或肩袖肌群相關肩痛(rotator cuff-related shoulder pain,RCRSP)來描述非創傷、非五十肩、非關節不穩的肩痛。而RCRSP較受青睞,因其揭示問題出在肌肉肌腱,接受運動和物理治療能改善肩痛、功能與生活質素。

首選治療:RCRSP首選運動治療

運動是RCRSP臨牀指引的首選治療。相較其他非手術療法如類固醇注射、高濃度血小板血漿注射(PRP)、手法治療等,運動具有力證據支持。2022年一篇文憲歸納運動治療RCRSP的機制如下:

.生物力學:運動強化肩袖肌群,提升肩關節穩定,優化動作模式,減輕受損組織壓力

.疼痛調節:運動影響中樞及周邊神經系統的疼痛處理,透過神經生理改變減輕痛楚

.組織適應:運動強化並重塑肌腱,提升組織韌性,促進康復

.心理效益:運動增強自我效能,減少動作恐懼,提升心理健康,進一步緩解疼痛

多種運動類型,如阻力訓練、動作控制訓練、拉筋運動等,對RCRSP療效無明顯差異。運動計劃應根據患者能力、目標及可用設備而設計,每名患者的運動方案可能不一。例如,一名年輕RCRSP投擲運動員,習慣每周4至5次健身房阻力訓練,可設計高強度阻力訓練計劃以提高配合度,提升療效。反之,對運動量低的患者,則適合從低強度、免器械的運動開始,以符合患者能力。

RCRSP患者做肩部運動時常感疼痛,研究顯示,適度疼痛訓練可改善短期復康效果。臨牀上通常允許訓練時疼痛達3/10分(或患者可接受的程度,有些研究容許到5/10分疼痛),並根據次日反應調整強度。須注意,疼痛誇大傾向(pain catastrophizing)患者作疼痛訓練可能適得其反。患者運動前應諮詢物理治療師,透過調整運動強度、形式、動作幅度、節奏等,以減輕運動時的疼痛;在治療中嘗試不同動作,找出最適合的訓練方案。

文:李志軒(香港物理治療學會會員、物理治療師)

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

什麼是「肩夾擊綜合徵」?

肩夾擊綜合徵原指肩峰與肌腱、滑囊摩擦造成疼痛,但近年研究顯示,肌腱撕裂多發生於關節端,與「被夾擊」理論不符。醫學界現多以「肩袖肌群相關肩痛(RCRSP)」描述此類情況,重點放在肌腱退化與肌肉功能,而非結構擠壓。

肩夾擊或RCRSP應如何治療?

研究指出,肩峰減壓手術效果與假手術無顯著差別,運動治療才是首選方案。透過強化肩袖肌群、改善動作控制及調整疼痛反應,可有效減輕痛楚並提升功能。建議在物理治療師指導下進行個人化訓練,避免過度依賴手術。