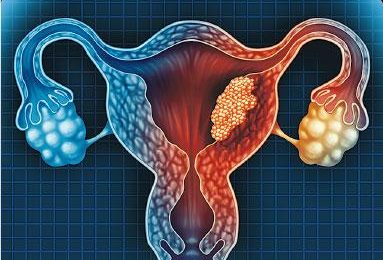

【明報專訊】手術是第1、2、3期子宮體癌的最主要治療方法,包括全子宮、輸卵管及卵巢的切除;當判斷為第1期B以上,亦會同時切除附近的淋巴組織。

早期子宮體癌,病人術後接受盆腔電療,能有效減低局部復發風險達60%以上,5年復發風險低於5%以下。至於第3期以上的病人,大型研究顯示,盆腔電療的功效,主要在於有效減低局部復發的風險,而綜合化療能夠提升存活率,減低整體復發風險。

個案1: 第3期內膜癌 治療年半無復發

王女士60歲,確診第3期子宮體癌。婦科腫瘤科醫生替她做了子宮、兩邊卵巢及輸卵管切除手術;另外亦做了動脈及盆腔淋巴清除手術。病理報告證明她屬於最常見的子宮內膜樣腺癌(endometrioid adenocarcoma)。

按照組織病學上子宮內膜癌分期(FIGO Grading),分為1至3級,第1級癌細胞擴散風險較低,第2級及第3級依次增加。王女士為2級(Grade 2),侵犯程度較深(超過50%子宮內膜深層肌肉層受影響),另外淋巴有7顆轉移迹象。整體分期為第3期C。

手術後,王女士需要接受盆腔電療25次,以及紫杉醇加卡鉑的綜合化療方案,每3星期1次,為期6個療程。至今已完成治療1年半,繼續每3個月覆診,做婦科檢查,並沒有復發迹象。

個案2: 綜合化療再復發 做基因測試

馬女士,66歲,兩年前確診第1期A子宮內膜樣腺癌,癌細胞FIGO Grading是Grade 3。術後不久發現腹膜轉移,接受了紫杉醇和卡鉑綜合化療,為期7個療程。可惜1年後再復發,因為復發範圍只是局部,能夠接受切除。她亦做了基因測試,希望找到新的治療方案。

個人化治療 視乎患者風險期數

在復發性子宮體癌,紫杉醇配合卡鉑的綜合化療,或紅霉素類的藥物治療,是標準的第1、2線化療方案。而在子宮內膜癌屬荷爾蒙(estrogen receptor)陽性類別,荷爾蒙治療亦是有效方案。新一代治療,主要是針對特別的基因突變,免疫治療在適當的病人亦可作為治療的方案(例如microsatellite instability(MSI)高分數,可以採用抗PD-1 免疫治療);另外也有其他標靶(mTOR抑制劑)治療,適用於復發性子宮體癌,配合荷爾蒙治療。

子宮體癌病人在接受手術後,醫生根據病理和分期去制定術後治療方案。低風險的病人,屬於第1期子宮內膜樣腺癌,侵犯程度不深(IA,子宮內膜深層肌肉層低於50%),細胞分級低(Grade 1至2)。這些病人並不需要接受術後的電療或化療。至於有風險因素的病人就會因應風險的因素和期數,接受術後電療、體內放射治療。而第3至第4期A的病人,就需要接受額外的術後化療。

患者10年增近七成

根據2017年香港癌症資料統計中心數字,乳腺癌、大腸癌和肺癌分別佔女性常見癌症第1至3位,而子宮體癌排名第4,有1076宗新症。子宮體癌發生數字有上升趨勢,2008年為640宗,過去10年上升68%。慶幸死亡率維持低水平。

子宮體癌發病年齡中位數是55歲,約60%病人確診為第1期,即癌細胞集中在子宮受體的器官內未有轉移。

文:張天怡(香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授)

專題系列文章

- 【罕見病】初生嬰篩查早發現早治療助健康成長 養和港怡已免費篩查逾700嬰

- 25%至30%乙肝變肝硬化肝癌 共治計劃2.7推 高風險者180元篩查

- 印度爆尼帕病毒可人傳人及致命 防護中心:病死率可達75%

- 研AI篩查長者跌倒風險 識別逾兩成屬高風險 提供12周防跌運動訓練

- 糖尿病+冠狀動脈患者高危 港大研究:新造影技術+降血糖藥減風險

- 本港今年首宗類鼻疽 男患者發燒嘔吐

- 【4迷思破解!】接種流感疫苗提升抗流感能力!

- 調查:近半中學生每周運動少於2小時 世衛:熒幕時間取代運動 壓力焦慮增

- 天氣冷流感或再活躍 北半球流感K亞分支主導 專家:疫苗接種率宜達80%

- 【乙肝篩查】本港約41萬慢性乙肝患者 擬明年初推篩查 對象:1988年或之前生