【明報專訊】2022年,本港新增癌症個案35,373宗,死亡宗數為14,717。換句話說,有很多人走在抗癌路上。他們難免有焦慮、不安、無力等負面情緒,藥物也未必可以治療。為此,藝術治療正廣泛應用於癌症治療中,幫助患者釋放內心情感,促進身心健康。透過藝術治療,癌症患者重拾控制權、成就感,同時與照顧者重建連結。「點解係我生癌?」香港癌症基金會醫生顧問、香港中文大學婦產科學系名譽臨牀副教授李灝思表示,無論在確診初期、治療期,還是紓緩期,癌症患者都面對各種心理挑戰。

「點解係我生癌?」抗癌患者難掩焦慮不安等負面情緒

知悉患癌一刻,很多患者無法接受現實,感到焦慮、生氣和害怕;而在艱辛且漫長的癌症治療中,伴隨着疲憊和不適,患者會感到沮喪和挫敗;雖然身邊可能有人關心及照顧自己,但他們未必看到自己的困難,會有孤獨感。

此外,患者對生命的認知可能因癌症而改變,尤其一些婦科癌症患者需要切除某些器官;對年輕女性來說,面對提早停經,可能對自我形象、家人與伴侶關係造成壓力。若患者處於紓緩期,意味着生命步向終點,則需要更多心靈支持,例如探索生命意義、遺憾、滿足感等。

非語言方式 疏導情緒自我療癒

不少研究指出,藝術治療可以減少患者的焦慮、沮喪、疼痛和疲勞,提升生活質素,因此逐漸應用於全球的癌症治療。香港癌症基金會藝術治療師鄧海琳表示,癌症治療中經歷病痛、不適和焦慮等,難以用言語清晰表達,反而透過非語言方式,例如圖像、視覺或動態,更能表達出來。藝術治療是其中一種心理治療,參加者在不受批判且安全舒適的空間下,透過藝術媒介探索自己的內心世界,疏導情緒,促進個人情感表達,得到自我療癒的力量。

此外,癌症改變患者的日常生活和工作模式,使他們感到失去了許多「控制權」。藝術創作則提供相反體驗,患者可以選擇任何一種材料創作,掌控權在自己手中,以重拾滿足感。鄧海琳分享一名患者創作的自畫像《自在的我》,「畫中烏雲畫得格外清晰,她特意在烏雲後面滲出陽光,畫中還有綠草、藍天等。癌症確是現實中的烏雲,佔領了內心的一部分,但藝術創作展現了強大的自主力,畫中充滿了不少美好的東西,讓我們反思並欣賞自己,內心逐漸建立起安全感」。

平和內心迎「新章節」

李灝思表示,接受紓緩治療的癌症患者,藝術治療尤為重要。因為這階段需要解決的問題不止是身體症狀,更重要的是建立內心平和,慢慢接受現實。藝術治療可幫助患者回顧人生經歷,檢視生命與終結,透過梳理自己的情感、與家人關係,在生命最後日子獲得最大的舒適和尊嚴。

鄧海琳指出,對紓緩期癌症患者來說,藝術治療主要目標在於檢視生命與終結,而透過藝術創作,可讓患者知曉,失去並不意味着章節的結束,反而可以是新章節的開始。「在工作坊中,會請參加者帶來一些長期擱置在家中但又想處理的物件,然後創作出一件連接新階段的作品,過程中體驗如何將失去轉化為慶祝新章節。他們帶來的東西都很有趣,包括斷了一隻手臂的機械人、卡式錄音帶等,最後創作成樂園、路軌等。」

癌症患者身心承受龐大的壓力和痛苦,身邊親友及照顧者又何嘗不是?藝術治療亦有助改善患者與照顧者之間的溝通。鄧海琳曾為患者與照顧者舉辦玩偶工作坊,「最難忘有對夫婦,患癌的丈夫體型高大,太太則嬌滴滴,但他們創作的玩偶卻完全相反。玩偶可說是一個mini me,太太很想自己變得強大,更有能力幫助丈夫,丈夫則覺得患病令自己變得渺小。現實中我們未必懂得把情感宣之於口,但透過這類帶有敘事(storytelling)成分的藝術治療,更容易表達內心情感,感激彼此在風雨中相伴的支持」。

相關閲讀:【十大癌症】乳癌新症降排名升?大腸癌排名跌可掉以輕心?

患者分享:癌魔去又來 聚焦創作重拾成功感

2021年,葉穎瑜(Ivy)確診卵巢癌4期,經過一場10小時手術和7個月化療,2022年中重返職場;但短短兩個月後癌症復發,再做化療。經歷了3年多光景,仍處於反覆復發和治療階段,要不停換藥,已試過逾10種藥物。

她坦言,心情難免起起伏伏,尤其經過多次復發。「不開心的時候,我會盡量先放下我的病,因為不停想根本無助解決當下情况。我會靜靜躺平什麼都不做,又或者做些自己喜歡的事情。」她喜歡的事情正是任何類型的藝術創作,聚焦在創作中,整個人放慢,也把壓力慢慢放低。「例如製作陶瓷,搓泥可以說是一種發泄,又或者是將情緒投放在陶泥裏,之後肩膊好似放輕了。」她亦會很期待做出來的成品,「畢竟癌症治療令人很氣餒,在其他地方找回一些東西,令自己有少許成功感」。

相關閲讀:【婦科病病徵】卵巢癌徵狀如消化不良、腹脹?子宮內膜癌陰道異常出血?注意5大常見徵狀

照顧者結交同路人

患病期間,她參加多個由香港癌症基金會舉辦的藝術治療工作坊,並在基金會支持下剛舉行過Life is beautiful個人作品展,展出患癌時創作的畫作及陶瓷。「藝術治療紓緩情緒壓力,令我感到很治癒。雖然患病是一個很大的困難,但仍可以做一些令自己開心的事,我希望展覽為大家送上這份平安。」

她說,丈夫作為主要照顧者,承受的壓力比自己更大。「因為我清楚自己身體狀况,但他很多時對我的病情感到很無助。」為紓緩丈夫的壓力,她在基金會找一些丈夫感興趣的工作坊,他在堂上還結交到談得投契的同路人,雙方太太都飽受癌症煎熬,分享了生活及照顧者的壓力。

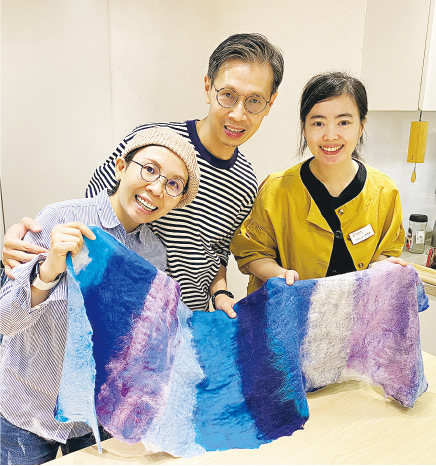

早前夫婦二人更一起參加基金會的藝術治療工作坊,太太負責把羊毛逐片撕鬆,丈夫則用力將之拍打,拼合成一條頸巾。Ivy幸福滿滿的說:「一起創作這條羊毛氈頸巾,我們都很有成功感,並珍而重之的對待它。如果將來不在世,這會是一件很有紀念意義的禮物。」

文:黎芸迪

編輯:黃振宇

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com

[健康]