【明報專訊】在香港,乙型肝炎感染九成來自母嬰傳播。雖然自1988年開始,香港政府已為本地新生嬰兒注射疫苗,降低逾九成的母嬰傳播,但仍有1%至4%嬰兒受到感染。

香港大學婦產科研究發現,嬰兒感染風險與媽媽乙肝病毒指數(HBV DNA)有密切關係;如果為指數高的孕婦處方肝炎藥物,可將傳播風險降至近乎零。政府計劃明年起,為懷孕的乙肝攜帶者檢測乙肝病毒指數。

乙型肝炎是全球最常見的慢性肝炎。世界衛生組織數據顯示,2015年約有2.57億人感染,有88.7萬人因而死亡,20%至30%的慢性乙型肝炎病毒攜帶者(乙肝攜帶者)會出現肝硬化、肝癌。世衛目標是到2030年,將乙肝發病率按2015年基數降低九成,死亡率則降低六成半。

本港乙肝感染 九成母嬰傳播

香港大學婦產科臨牀助理教授張嘉宏表示,乙肝病毒會通過懷孕分娩、性接觸、共用針頭、接觸感染者血液或其他體液等途徑傳播。當中感染風險最大是分娩前或分娩期間的母嬰傳播,稱為垂直傳播;如媽媽屬乙肝攜帶者,新生兒又未接種乙型肝炎疫苗,高達90%受感染之新生兒最終成為慢性乙肝攜帶者。

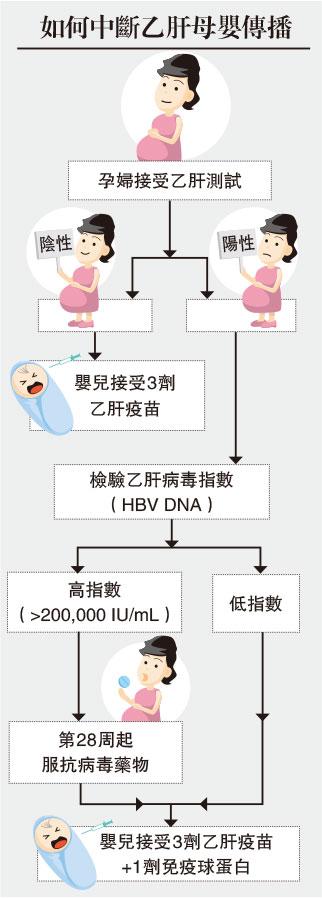

「中斷母嬰傳播鏈,最有效降低乙肝感染數字。」張嘉宏指出,現時孕婦在產檢時必須接受乙肝檢測,每100名孕婦中約有5人是乙肝攜帶者。政府亦為本地新生嬰兒注射乙型肝炎疫苗,整個接種計劃共有3劑疫苗,分別在出生時、出生後1個月和6個月接種。如果母親是乙肝攜帶者,新生兒除了接種乙肝疫苗外,亦須在出生後24小時內注射乙型肝炎免疫球蛋白(HBIG)。

孕婦病毒指數高 嬰兒感染風險大增

張嘉宏指出,通過注射乙肝疫苗和免疫球蛋白,可以大大降低垂直傳播導致乙肝病毒感染的風險,但並非百分百保護。一般而言,接受免疫接種後的嬰兒,感染乙型肝炎風險約為1%至4%。

張嘉宏於2014至2016年在香港5間公立醫院作研究,報告刊於Clinical Gastroenterology and Hepatology期刊,發現如果孕婦體內乙肝病毒指數高,嬰兒感染風險大大增加。研究數據來自641名女性和654名嬰兒(13對雙胞胎),所有嬰兒在出生後12小時內均接受了乙肝免疫球蛋白,也完成整個乙肝疫苗接種計劃。然而,仍有1.1%嬰兒成為乙肝攜帶者,而這些嬰兒的母親的乙肝病毒指數全部高於17,000,000 IU/mL。結果又發現,若孕婦病毒指數低於171,821 IU/mL,嬰兒感染率為0%。由此可見,乙型肝炎病毒指數高的孕婦,其嬰兒感染乙肝病毒的風險較高。

懷孕28周起服藥 傳播率可降至0%

乙肝攜帶者或患有慢性乙肝的孕婦,如何降低下一代患病的風險?根據歐美的指引,建議孕婦在懷孕期間檢驗乙肝病毒指數。張嘉宏引述2016年醫學期刊The New England Journal of Medicine的研究,探討孕婦服食抗病毒藥物替諾福韋(Tenofovir Disoproxil Fumarate,TDF)對預防乙肝病毒在母嬰傳播的成效。結果顯示,在第28周乙肝病毒指數超過200,000 IU/mL的孕婦,在沒有服食抗病毒藥下,約有7%嬰兒受感染;相反服食替諾福韋後,乙肝病毒傳播率明顯較低,甚至降至零。

張嘉宏表示,本港公立醫院目前沒有硬性規定孕婦檢驗乙肝病毒指數,「瑪麗醫院現時與香港大學合作,為懷孕的乙肝攜帶者檢查乙肝病毒指數。若發現指數高,會轉介肝科跟進,考慮是否接受抗病毒藥物治療」。

政府計劃為乙肝攜帶孕婦驗指數

目前有3種抗乙肝病毒藥物,包括替諾福韋、拉米夫定(Lamivudine)和替比夫定(Telbivudine),當中替諾福韋已證實對孕婦安全,不會引致畸胎。建議在懷孕第28至30周開始服食抗病毒藥物,直至產後大約4星期,以降低病毒指數,減低嬰兒從母體感染乙肝病毒的風險。

張嘉宏又提到,政府有計劃為全港懷孕的乙肝攜帶者,在懷孕早期安排乙肝病毒指數檢測,如檢出母體乙肝病毒指數大於國際醫學權威建議的臨界值200,000 IU/mL,會和孕婦商討是否由28周開始服用替諾福韋。

文:李祖怡

統籌:鄭寶華

編輯:梁小玲

專題系列文章

- 認知障礙症初期易錯過黃金治療期 中大研光譜儀15分鐘測風險

- 長假期傷風感冒「頭暈身㷫」? 拆解3戰線平安藥物:止痛退燒、流鼻水、咳嗽

- 【諾如病毒】逾百感染者潛伏期全曾吃生蠔 防護中心:酒精檸檬汁不能殺死病毒

- 治療二型糖尿病相關腎病藥 港大研究:有望恢復「卵巢早衰」者生育能力

- 【罕見病】初生嬰篩查早發現早治療助健康成長 養和港怡已免費篩查逾700嬰

- 25%至30%乙肝變肝硬化肝癌 共治計劃2.7推 高風險者180元篩查

- 印度爆尼帕病毒可人傳人及致命 防護中心:病死率可達75%

- 研AI篩查長者跌倒風險 識別逾兩成屬高風險 提供12周防跌運動訓練

- 糖尿病+冠狀動脈患者高危 港大研究:新造影技術+降血糖藥減風險

- 本港今年首宗類鼻疽 男患者發燒嘔吐