【明報專訊】本港原發性肝癌每年約有1800多宗,是第三號癌症殺手。手術切除或肝移植是唯一有效的根治方法。惟事實上,僅三成病人適合根治治療,餘下七成人只能接受介入治療或以藥物來控制腫瘤。換言之,大部分肝癌病人都活在腫瘤陰影下,無法痊癒。

最近香港大學醫學院與瑪麗醫院合作,推行一項嶄新研究。針對體積較大及位於肝中央的腫瘤,透過綜合治療,使腫瘤大幅縮小,增加手術根治肝癌的機會。對於過去無法做根治治療的肝癌患者,重燃希望。

這項全新的治療方案,採取先縮後除的策略。先利用立體定位放射治療(SBRT)控制腫瘤,隨後兩星期內開始免疫療法,每2至3星期打一針,為期4個月,期望把腫瘤縮小至可用手術割除或肝移植(縮小至BCLC stage A,早期),從而根治肝癌。

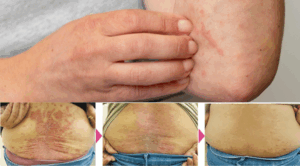

現時有5名病人採用這項治療,其中3人根治了,在影像上再見不到活躍腫瘤;其餘2人的腫瘤亦縮小至少三成以上,正繼續觀察,情况良好,全部病人皆無擴散或復發迹象。

新電療精準攻擊 揪出潛伏癌細胞

立體定位放射治療 (SBRT)有別於傳統電療,透過影像導航,輻射線能精準地攻擊腫瘤,減低對鄰近正常組織的傷害;且採用較高的電療劑量,可更有效地殺死癌細胞,又可激活免疫系統主動辨識及攻擊癌細胞,使潛伏在正常肝組織內的癌細胞無所遁形,達到雙重攻擊的效能。整個立體定位放射治療為期只需5天,對比傳統電療的5至6星期,療程大為縮短。所以,立體定位放射治療的確比傳統電療更有效和方便。

激活免疫系統追擊 減復發風險

至於免疫治療,是一種藥物治療,能激活病人的免疫系統去辨認癌細胞,使之製造更多針對的白血球來追擊腫瘤。相比傳統化療及標靶治療,免疫治療的副作用也比較小。

而治療計劃將免疫治療放在立體定位放射治療後進行,可使身體繼續追擊和消滅癌細胞,全面減低癌細胞在肝內復發的機率。再者,這兩種療法對免疫系統的刺激,又會相互產生協同效應。經輻射照射後壞死的癌細胞,會刺激免疫系統製造更多白血球攻擊腫瘤。加上免疫治療下,免疫系統被強化起來,對癌細胞的辨識力有所提高,能更有效地追蹤癌細胞,使整個治療效果非常顯著。不論是立體定位放射治療還是免疫治療,兩者都以日間護理方式進行,毋須留院,不用麻醉,沒有傷口,時間彈性較高,配合病人的日常活動,非常切合現代人的需要。

這項治療的初步結果,已於去年底在醫學文獻Frontiers in Oncology上發布,上述5名病人治療成效非常令人鼓舞。未來會考慮擴大研究計劃,好使更多病人受惠。

腫瘤最多3粒 直徑不小於5厘米

治療計劃仍在研究階段,適用於病人的腫瘤直徑最理想為不小於5厘米,數量最多為3粒,且無法動手術根治,又沒有侵犯主幹血管(可接受分支血管侵犯);肝功能在Child-Pugh(評估肝功能惡化的程度,分成3個等級:A、B、C,即輕、中、重程度)中屬A或B分級,沒有出現黃疸或腹水,沒有任何免疫系統失調症,沒有擴散至其他器官。

個案:腫瘤縮小7.6厘米 再射頻消融根治

郭先生,55歲,於2018年中因高血壓到急症室求診,繼而發現肝功能異常,電腦掃描顯示一腫瘤位處肝臟中央,直徑達9厘米。由於郭先生的肝臟較細小,不適宜做手術切除;又因沒有合適的肝臟可移植,故未能接受肝移植術。與醫生商討過後,郭先生考慮使用這項治療方案,希望把原本不能作手術切除的腫瘤,降期至早期能做手術切除或RFA射頻消融根治,有效地控制病情。經治療後,腫瘤明顯縮小至1.4厘米,腫瘤降期非常成功,並於2019年3月接受射頻消融術將殘餘腫瘤消蝕,迄今仍未復發,能過正常生活,最近還重新投入工作。

現時香港每年有超過1800肝癌新症確診,當中只有約三成病人適合以手術切除腫瘤。按估算,當新治療策略發展成熟,每年將有數百名病人受惠。

文:蔣子樑(香港大學臨牀腫瘤科臨牀助理教授)

編輯:梁小玲

專題系列文章

- 【情緒困擾】災難後持續焦慮、失眠、閃回?面對社會災難的6個心理建議

- 情緒通18111熱線 精神健康支援服務 全新功能更貼近市民需要

- 【遺傳病】3歲黏多醣症童接受基因療法取突破 改善活動和學習能力

- 【超加工食品】研究:攝取愈多UPFs 增患糖尿病心臟病等慢性病和早逝風險愈大

- 【世界抗菌素耐藥性關注周】耐藥性威脅迫在眉睫 衞生署籲守護抗生素療效

- 許樹昌:H3N2病毒變種傳播力再提高 恐夏冬流感重疊 或需購南北半球疫苗

- 【器官捐贈】生命躍動 重燃希望 開啟對話 讓器官捐贈大愛延續

- 【流感】非感冒般簡單 ! 嚴重併發症可致長期身體損傷

- 【香港基因組計劃】3類個案進行全基因組測序 助精準辨病因做個人化治療

- 【糖尿病】追蹤逾2萬患者數據 預測接受強化治療 50多歲可延6年壽命減住院