【明報專訊】開學了,孩子有沒有投訴看不清黑板?近視問題在今時今日變得愈來愈普遍,根據統計香港學童近視比率位列「世一」,6歲兒童近視率約兩成,學童到12歲時,近視率更急升至六成以上。深近視長遠會增加患上青光眼、黃斑病變、視網膜脫落的風險。近視不僅關乎眼睛健康,中醫認為也與體內臟腑功能有關。通過中醫治療配合養生,有助紓緩眼睛及精神疲勞,從而預防近視或減緩惡化。 關於患近視時的表現,早在隋代巢元方的《諸病源候論》中便有「目不能遠視」的敘述。到明代傅仁宇著的《審視瑤函》,歸納本病為「能近怯遠症」,屬「內障」範疇,為中醫的內障眼病。清代《目經大成》把「只見近,而不見遠者」的表現稱為「近視」。

現代醫學認為,近視成因一方面與遺傳有關,尤其在年幼即患上深近視者(度數超過500度);另一方面與長時間近距離用眼習慣有關,導致睫狀肌疲勞、眼軸變長等,最終形成近視。中醫認為近視的病機與心氣不足和肝腎陰虛有關係,這些失調一部分屬先天因素,但大部分都跟後天起居不慎有關。中醫療法調治近視,主要是針對因視力疲勞而引致的早期近視問題。一旦近視惡化,甚至已經到達眼球變長、眼軸距離增加,往往只能通過佩戴眼鏡或矯視手術糾正。

中醫認為長時間勞神用眼,會耗損心神;心氣不足,則神光不得發越於遠處,繼而出現看近物清、看遠模糊的障礙。至於證屬肝腎陰虛的近視,可由於先天稟賦不足,眼目失養;也可由於腎精、肝血因勞倦或休息不足而過度消耗,神光衰微,引致光華不能遠及,造成可視近物而不能視遠物的問題。

心氣不足易心悸 氣短乏力難入睡

患者除表現出屈光不正的視力障礙,心氣不足者還可見面色㿠白、容易心悸、氣短乏力、難以入睡、舌色淡、脈緩而弱等屬於中醫「心臟」虛弱的表現。治療方面可集中在養心、安神,常用方藥包括定志丸、石菖蒲、遠志、人參、茯苓等。

肝腎陰虛頭暈耳鳴 飛蚊增

證屬肝腎陰虛者,除近視問題外,全身症狀可包括頭暈耳鳴,腰膝痠軟,眼花視矇,眼前飛蚊增多,口乾舌燥,多夢易醒,脈細無力等。在治療方面宜滋養肝腎、補益精血、明目,常用方藥如杞菊地黃丸、駐景丸、枸杞子、熟地黃、肉蓯蓉、菟絲子等。

相關文章:【深近視】 配戴OK鏡?矯視眼鏡?阿托品眼藥水?使用電子產品謹記「20、20、20」法則

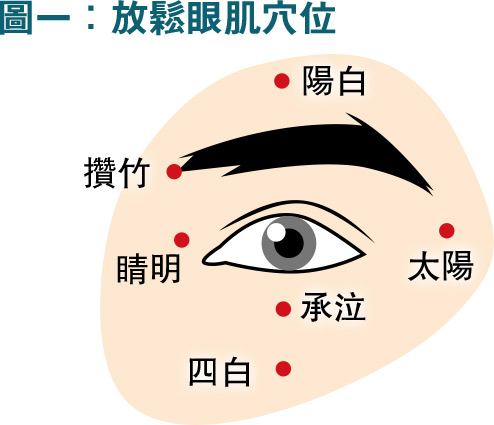

按穴放鬆眼肌 改善假近視

針對過度用眼或用眼習慣不良造成的視力疲勞,因睫狀肌適應不良而造成暫時性近視(又稱假性近視),可通過按揉眼周穴位,放鬆眼肌,促進血液循環來改善視力。常用眼周穴位包括攢竹、睛明、四白、承泣、陽白、太陽(見圖一),可在感到疲勞時以中等力度按揉各穴30秒至1分鐘,也可配合溫敷。

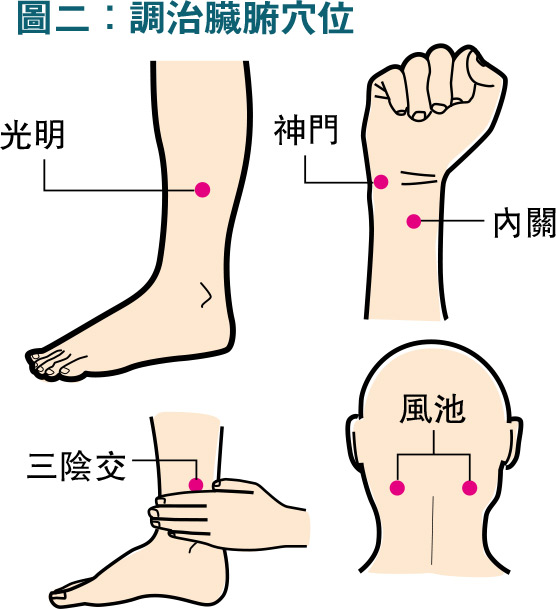

調治臟腑失調,可採用有養心安神、滋陰養血、通絡明目功效的體穴,如光明、神門、內關、三陰交、風池(見圖二),以中等力度按揉各穴3至5分鐘,每日1至2次,有助減輕視力和精神疲勞。

耳穴療法刺激氣血運行 防治近視

耳穴療法在臨牀上也常用來防治兒童及青少年近視,簡單方便,常用耳穴包括神門、眼、心、肝、腎、內分泌。治療時可用王不留行籽敷貼相關耳穴,每日用中等力度按壓3至5次,每次1至2分鐘至有痠脹感,主要作用為改善疲勞、刺激氣血運行。

少吃上火食物 定時眨眼運目

在養生調攝方面,要防治近視,飲食上應留意少食辛辣、煎炸、燥熱等會使人上火的刺激食物,以防耗損陰液精血。保持均衡飲食習慣,可從各種食物中攝取多元化營養,如番茄、紅蘿蔔中的維他命A,柑橘類水果中的維他命C,堅果類食物中的維他命E,藍莓、葡萄中的花青素,魚類、魚油中的Omega-3脂肪酸,都對維持眼睛健康有幫助。

不良用眼習慣容易造成視力疲勞,提高近視風險。為預防近視,應避免長時間近距離用眼,閱讀時建議眼睛距離書本/手機最少30厘米,使用電腦時眼睛距離屏幕最少50厘米,看電視時眼睛距離熒幕最少2米。此外,不要躺在牀上看書,閱讀或使用屏幕裝置時要確保光線充足、柔和,定時做眨眼及運目動作,可刺激淚液分泌,以滋潤並保護眼睛。

相關文章:黃斑區常見眼疾:黃斑前膜、黃斑病變可致視力模糊、影像扭曲 勿與白內障混淆

遵「20-20-20」法則 紓緩疲勞

在近距離用眼時,建議遵守「20-20-20法則」,即每用眼20分鐘,將視線移到20呎外遠眺20秒,有助紓緩眼肌及精神疲勞。平時多安排需要遠眺的戶外活動,避免長時間近距離視物,既可以減輕眼睛疲勞,同時也有助開闊心境、調劑精神、養血益精。保持充足睡眠(學齡期兒童建議有9至10小時睡眠),不僅可令身體和精神得到休息放鬆,從中醫角度也有助保養精血津液,維持陰陽平衡。

■食療推介

杞子桂圓湯 養血明目

要預防或改善因眼睛疲勞導致的近視,在食療方面可從滋養肝腎、安神入手,補益精血,紓緩疲勞,常用中藥包括枸杞子、菊花、決明子、龍眼肉等。

淮山杞子桂圓瘦肉湯

材料:淮山30克、枸杞子15克、龍眼肉10克、蓮子(去芯)12克、茯苓15克、陳皮6克、大棗2枚、瘦肉適量

製法:瘦肉切開、洗淨、汆水,其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水1.5公升,先用大火煮沸,再轉小火煮2小時,加鹽調味後即可飲用

功效:補益肝腎,養血明目

香港學童近視率為何這麼高?如何有效預防?

香港學童近視率全球居首,原因一方面與遺傳有關,另一方面與長時間近距離用眼有關,例如長時間看書、手機或電腦。為預防近視,應保持良好用眼習慣:閱讀距離書本最少30厘米、使用電腦距離屏幕最少50厘米、看電視距離熒幕最少2米;避免長時間近距離專注,建議遵守「20-20-20法則」(每20分鐘遠眺20呎外20秒),並增加戶外活動及保持充足睡眠。飲食方面少吃辛辣煎炸食物,多攝取含維他命A、C、E、花青素及Omega-3的食材,如紅蘿蔔、柑橘、藍莓、堅果及魚類,有助護眼。

中醫如何看待和治療近視?

中醫認為近視多與「心氣不足」或「肝腎陰虛」有關。心氣不足患者除近視外,常見心悸、氣短、乏力、難眠;肝腎陰虛則會伴隨頭暈耳鳴、腰膝痠軟、眼花及飛蚊症等。治療可透過中藥(如定志丸、杞菊地黃丸等)、針灸、耳穴療法及按揉眼周穴位來調理臟腑、放鬆眼肌、促進血液循環,尤其適合因視力疲勞引起的早期或假性近視。配合養生調攝,如定時運目、眨眼及食療(如杞子桂圓湯、淮山杞子桂圓瘦肉湯),可達到養血明目、紓緩眼睛疲勞的作用。

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

文:邱宇鋒(註冊中醫)

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)