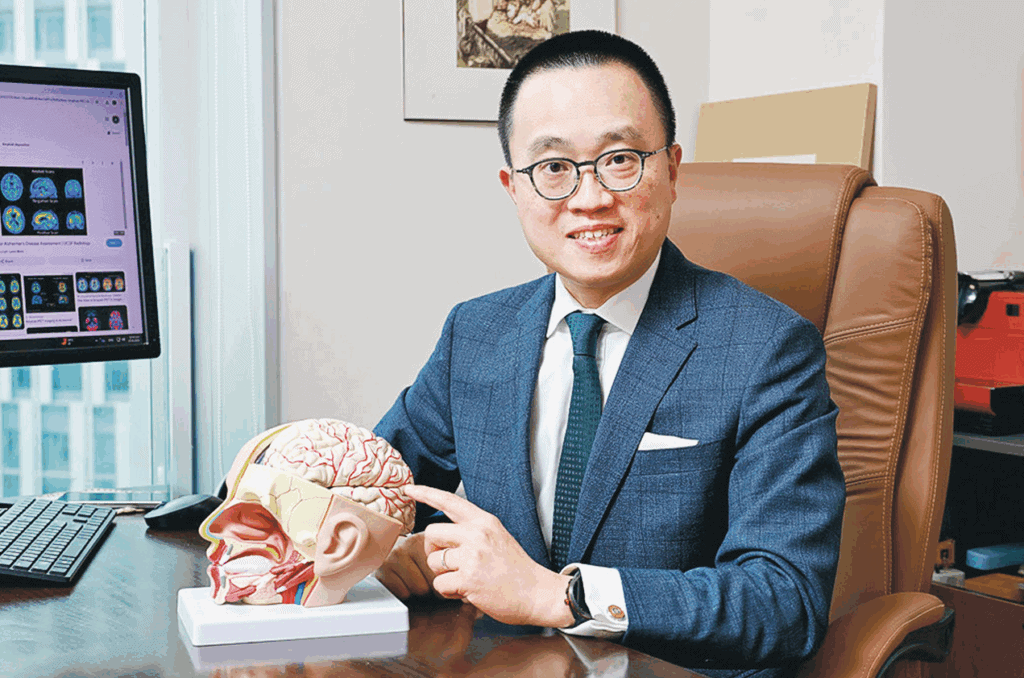

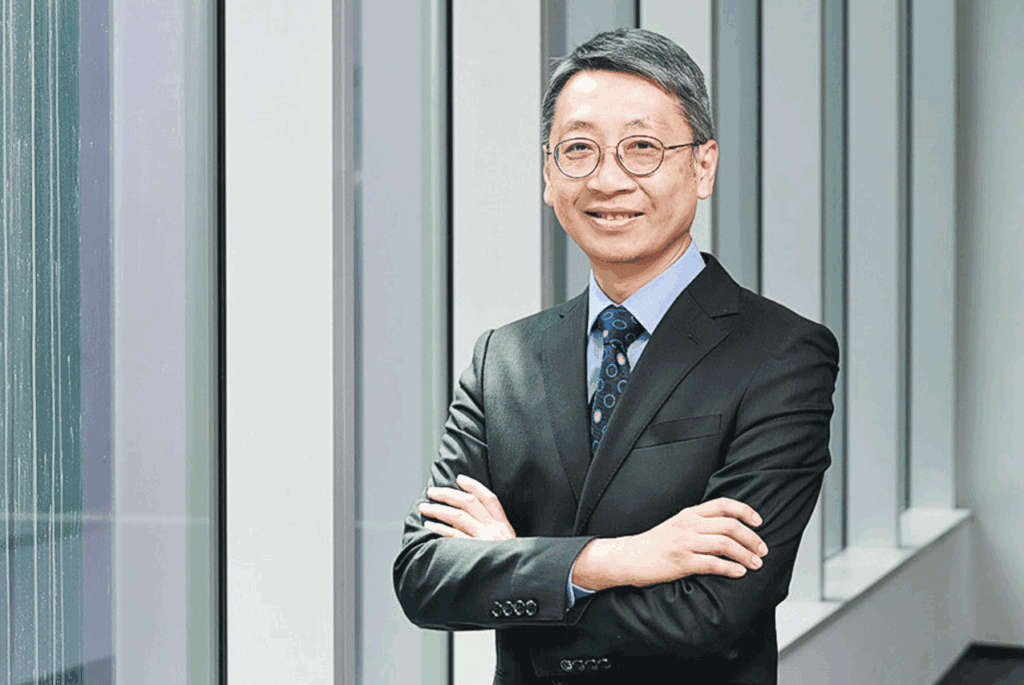

人口老化可引伸的醫療、社會等問題相當廣泛,其中全球認知障礙症(Dementia)的患者數目正迎來「海嘯式爆發」,本港亦不例外。過去此病被視為完全無法「逆轉」,但隨着醫學的不斷發展,近年已有新突破。香港中文大學醫院腦神經科專科醫生劉玉麟醫生指出,針對已出現早期病徵的較年輕患者,若介入生物製劑治療,有效延緩腦退化的速度,讓患者能維持更長的自理能力時間。至於高達九成中晚期患者都會出現的「認知障礙症的行為和心理症狀」(BPSD),如抑鬱、遊蕩等情緒行為問題,香港中文大學醫院精神科專科醫生林煒醫生表示,除可以透過藥物改善症狀,還可配合非藥物治療和社區支援,提升患者的生活質素,更有助減輕照顧者的壓力,在漫長的照護路上走得更遠!

認知障礙症:早診斷早介入治療「逆轉」病情?

認知障礙症是一種大腦功能退化的疾病,有不同的成因,病情變化亦因人而異。劉玉麟醫生表示,其中年長是重要因素之一。「數據顯示,患認知障礙症的風險會隨年齡增加:70至75歲每12人中便有1人受影響;80歲或以上的比例會增至5人中有1人;90歲或以上則有三分之一的長者確診。」國際醫學界形容這是全球都要面對的「海嘯式」公共衛生挑戰。

發病高風險因素:年齡、教育程度、慢性疾病

劉醫生表示,臨床所見大多數患者最早出現的病徵是短期記憶下降,患者可能「過目即忘」,或在同一對話中反覆發問而不自覺,病情亦會隨着時間轉差,包括理解、語言表達及判斷力,說話用字也漸變含糊單一、行為或情緒出現異常,例如疑心重、冷漠等,都是病情走下坡的警號。

高齡因素外,教育程度、經濟條件和患有慢性疾病者都是不可輕視的高危因素。「教育程度較低者由於『腦儲備』不足,會增加退化速度;還有聽力、視力下降、社交隔離,以及患有『三高』等血管疾病,都是增加患認知障礙症的風險因素。」

阿茲海默症成因腦內澱粉樣蛋白作怪

在認知障礙症的確診個案中,阿茲海默症最為常見,佔約七成,其次為血管性認知障礙症。劉醫生表示,阿茲海默症已證實是與大腦內負責傳送信息的神經元出現「澱粉樣蛋白」(Amyloid proteins)積聚有關,導致發炎與神經細胞受損,若積聚愈多,對腦功能尤其是學習和記憶區功能的影響會愈大。

診斷方法主要是通過醫生臨床評估,其次是因應患者病情和需要而進行磁力共振(MRI)、正電子掃描(PET)或抽血檢測。「若要準確判斷阿茲海默症,可基於生物標誌物的檢測,利用澱粉樣蛋白正電子掃描(Amyloid PET Scan)或抽取脊髓液測試,以了解腦內澱粉樣蛋白的狀態,準確度逾九成。」

早期患者:生物製劑有效延緩腦退化速度

治療認知障礙症主要是沿用口服和藥貼等藥物,以紓緩病徵為主,但對延緩病情的成效有限。然而近年有新一代的生物製劑面世,透過定期的靜脈注射,直接清除患者腦內的澱粉樣蛋白,療程約為18個月。劉醫生引述國際研究證實,這可明顯減少蛋白在腦部積聚,有效延緩患者由輕度走向中度病情的時間。

「早期患者一般患病10至15年後便會進入中期病情,若使用生物製劑,有望延緩病情約30%時間,相當於可延長3至5年具質素的生活時間。」劉醫生提醒,儘管以上方法可以及早確診阿茲海默症,但檢測費用較昂貴,新藥亦非人人適用。

預防Tips:多動腦筋活動 增加「腦儲備」

「生物製劑暫僅適用於早期或較年輕的患者,並已出現早期病徵的人士,臨床上亦需已排除並非患上由腦腫瘤、腦積水等疾病引致的認知障礙症。新藥亦不適用於中後期病情患者。」因此及早發現、診斷和介入治療至關重要。

要預防或延緩認知障礙症,藥物以外,劉醫生建議,要保持社交、有效管理慢性疾病及持續進行動腦筋的活動,例如多運動、書法、攝影、繪畫等,都可以為自己一天一天增加「腦儲備」!

中晚期患者:藥物+非藥物治療BPSD讓病徵回到「起點」

「為什麼她經常懷疑有人偷竊?」、「以前好好脾氣的他,為何突然變成了另一人?」十居其九曾照顧認知障礙症患者的人,或多或少都會對此感同身受。林煒醫生指出,當認知障礙症病情進入中晚期,高達九成患者都會出現「認知障礙症的行為和心理症狀」(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia,BPSD),病徵和程度會因人而異,情緒方面以焦慮、抑鬱的表現最為常見;思維方面,會多疑、出現幻覺;行為方面,或會遊蕩、叫喊、失眠、堆積雜物等。「以上BPSD的徵狀往往較記憶力下降更令照顧者擔心和困擾,有時甚至引發照顧危機,令雙方的生活質素陷入惡性循環。」

處方精神科藥物 約數星期改善病徵

如何對症下藥?林醫生強調,治療BPSD,藥物和非藥物治療同樣重要,其中大多數患者在服藥後2至3星期後會有明顯改善。「不少藥物有助穩定情緒和行為,例如針對焦慮、抑鬱症狀,可服用血清素補充劑;若出現妄想、多疑的表現,則可用調節多巴胺的藥物,但有機會出現手震或體重增加等副作用,需由處方較低份量開始,慢慢調節。」

非藥物治療所涵蓋的範疇更廣泛,可以調節身處的環境,例如調校柔和燈光、播放輕音樂等;或者是刺激五官,例如滴少許香薰製造柔和香氣、家人替患者輕輕按摩;進行適量運動,例如簡單的瑜伽、伸展等;保持社交活動,例如初期可學習跳舞、與不同伙伴打麻將等,這些均有助穩定患者情緒。

「腦細胞跟身體的肌肉一樣,愈少運作便會愈快退化,因此在藥物治療配合下,家人多加陪伴、傾談,都有助改善患者的生活質素。」

勿輕視照顧者精神壓力 為身心做好準備

林醫生分享,曾有確診不足一年的患者已出現不肯睡覺、叫罵、感覺被害等BPSD病徵,家中上下需24小時照顧,所承受的體力消耗和精神壓力不言而喻。林醫生指,經診斷和處方藥物治療數星期後,患者的情緒行為已明顯好轉。「患者能夠回復平靜,就像回到未病發時的起點,讓家人都鬆一口氣!」

他強調,若意識到身體或情緒行為出現變化,甚至懷疑患有認知障礙症,應及早求醫,切勿諱疾忌醫;即使確診,除了對症下藥外,也要做好身心準備,包括了解病情的演變、蒐集各種社區支援的資訊,例如相關的自助小組、日間護理中心、家居護理等服務資源,以盡量減輕患者和照顧者日後的壓力。

「認知障礙症知多少」講座

講者:劉玉麟醫生 香港中文大學醫院腦神經科專科醫生 林煒醫生 香港中文大學醫院精神科專科醫生

日期:2025年10月9日(星期四)

時間:晚上7:00-8:30

地點:香港中央圖書館演講廳 (銅鑼灣高士威道66號)

報名網址:https://link.mingpao.com/85091.htm

憑票入場 名額有限 先到先得!