【明報專訊】生老病死雖然是人生必經階段,但亦是不少人的禁忌。面對危疾噩耗,有人欣然接受,有人選擇逃避。若然病人拒絕了解和討論病情,醫護人員應採取「不傷害原則」尊重其決定,還是應按照「自主原則」要病人自行作醫療決定?

88歲的郭女士一向健康,恆常於住所附近散步,亦能處理簡單家務。然而,她早前開始感到腹痛,出現惡心和嘔吐徵狀。長子忠文立即帶她求醫,結果證實是結腸癌。

主診醫生先把壞消息告知忠文,他頓時顯得憂心忡忡,「醫生,請不要向我母親通知診斷結果,我不希望她不開心和擔憂」。醫生雖點頭同意,但仍安排老人科醫生評估郭女士的認知狀况,判斷她有無能力為自己作醫療決定。

病婦拒了解病情 醫生拒做手術

老人科醫生詳細評估後,認為郭女士雖有輕度認知障礙,但仍有能力決定接受什麼癌症療法,於是詢問她了解病情的意願。郭女士搖頭說:「不用了,我不必亦不願知道。我太老了,懂得的事並不多,醫療事太複雜麻煩,我想忠文為我決定一切,相信他知道應該怎樣做。」

隔天,外科醫生向醫護團隊建議手術切除腫瘤,但當得悉郭女士不清楚、不願了解自己病情,一切都交由兒子決定,外科醫生立刻表示反對:「病人仍有能力為自己決定,我們怎可能不告訴她實情?未經病人同意下施行手術,我萬萬不能接受。」主診醫生頓時不知所措,不確定應否向郭女士如實告知病情。

郭女士的情况,現實中並不罕見。病人不欲了解和討論病情,亦屬其意願和抉擇,必須尊重。但醫護往往感到左右為難,不知道應該按照「自主原則」,由精神健全的病人自行作出醫療決定;還是採取「不傷害原則」,藉善意隱瞞,讓病人免受精神傷害。

道德原則和價值觀並無絕對的對錯之分。但醫護在取捨前,應先思考以下問題:一、隱瞞病情能否完全避免心理傷害?二、透露病情是否必然造成心理傷害?

病人憑空臆測 迷茫難定未來計劃

首先,隱瞞病情並不代表病人能卸下心理包袱。反之,若病人憑空臆測自己的診斷結果和康復機率,可能會倍感緊張、迷茫和恐懼,甚至對家人和醫護團隊失去信任。再者,病人蒙在鼓裏,便難以善用有限時間與家人制定未來計劃,或因此未能完成自己的心願,甚至無法獲得適切的支援和照顧,反而對身心健康造成惡果。

另一方面,醫護即使如實透露病情,也未必對病人造成沉重負擔。根據紓緩照顧的臨牀經驗顯示,小心運用溝通技巧,配合充分的心理、靈性和社交支援,可減低壞消息的影響。

由此可見,醫護在衡量利弊時,應以客觀角度全面審視病人實際利益,而並非先入為主地將「透露病情」和「負面影響」畫上等號,或一廂情願地為病人作出「善意舉動」。

精神有能力 不可託家人決定

此外,醫護亦須顧及法律因素——只要病人在精神上有能力做決定,醫生便須先取得病人同意,才可展開治療。根據香港醫務委員會《香港註冊醫生專業守則》,只有在下列情况,病人的同意才屬有效:

同意是自願的

‧醫生已就所建議治療的性質、效用和所涉及風險,以及其他治療方案﹙包括不予治療的方案﹚提供恰當的解釋

病人清楚明白所建議治療的性質和影響

換言之,病人始終須親自同意接受治療,而不可在不知情下委託家人作決定。

文:胡令芳教授(香港中文大學賽馬會老年學研究所所長)、盧時楨醫生(香港中文大學賽馬會老年學研究所安寧頌計劃顧問)、謝俊仁醫生(醫院管理局臨牀倫理委員會主席(2005至2017年))

編輯:林曉慧

專題系列文章

- 睡眠中磨牙不自覺 致晨起面部痠脹、牙齒敏感兼頭痛?或與精神壓力有關

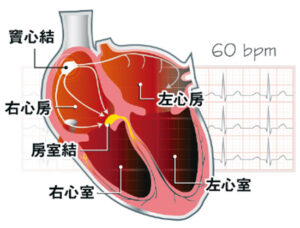

- 心房顫動:心跳速率力度紊亂致心臟顫抖 中風機率增5倍 了解「脈衝場消融術」

- 50歲後「準備變老」必備3支柱:身體健康、社交健康和財務健康

- 【腦癇症】機械臂微創手術確認癲癇病源 免開顱更精準 手術時間減半

- 認知障礙症可以根治嗎?

- 腰背痛未必勞損般簡單 椎間盤、骨折、脊椎問題需治療復康並行精準診斷早日紓緩痛症

- 【罕見病】子7歲確診杜興氏肌肉營養不良症 活動能力漸失不自怨 母:他是我老師

- 【良性前列腺增生】電刀刮除術 vs. 鈥激光剜除術 成效、安全度有何分別?

- 代謝障礙肝癌港發病率趨升 港大研究:揭肝癌內脂肪「重編細胞」 阻一線治療

- 偏頭痛、年輕無三高突然中風 病因不明 或心臟卵圓孔未閉