【明報專訊】今時今日談「低碳飲食」,有雙重意思。有人可能會聯想起減少飲食中的碳水化合物,但亦可解作減少碳排放(溫室氣體)的飲食模式。前者對健康的正、負面影響仍存有不少爭議;後者對地球的正面影響則肯定利多於弊,對個人健康亦有一定益處。以下將集中探討碳排放飲食模式、應有原則及如何實踐。

人類的飲食模式和「碳排放量」息息相關,糧食由培植或飼養,再去到生產、加工、包裝、運輸,然後到用家手上處理和烹調,無不牽涉燃料的消耗,即導致不同程度的碳排放。一種食物在奉上餐桌之前所走過的「路程」愈長,它的「碳足迹」(Carbon Footprint)也愈多。碳足迹是計算生活中直接或間接產生的溫室氣體排放量;碳足迹愈多,地球暖化愈嚴重。

肉類碳足迹較蔬果多

牲畜在消化食物的過程中,已經產生並排出一定數量的二氧化碳,因為牛、羊消化是經多個胃處理,而胃部充滿幫助消化的細菌,這些細菌產生甲烷,這是一種壽命很短的溫室氣體,但在其短促的生命裏,阻止熱力散發的效能比二氧化碳高出70至90倍。再加上飼料本身可能已帶有不少碳足迹,因此肉類(包括部分海產、芝士和雞蛋等)的碳足迹,相比植物性食物如蔬果、果仁為多。

港人日棄3600公噸廚餘

另外,根據環境保護署的報告,港人每日平均棄置3600公噸廚餘,佔垃圾總量逾三分之一,數字遠超鄰近城市如首爾、東京及台北。過量的食物不但造成浪費,也影響碳排放的多寡。因為廚餘變成廢物,在運送過程及送到堆填區後,亦會產生大量溫室氣體。

現今不少地區都互相輸送糧食,在香港,不論遠近的各國美食,都幾乎唾手可得,皆因大部分糧食都倚賴進口,自給自足或出口的糧食卻不多。食物的碳足迹隨着從陸路、海路,以至航空路線進口而遞增,香港人在飲食上對碳足迹的「貢獻」,更可想而知。

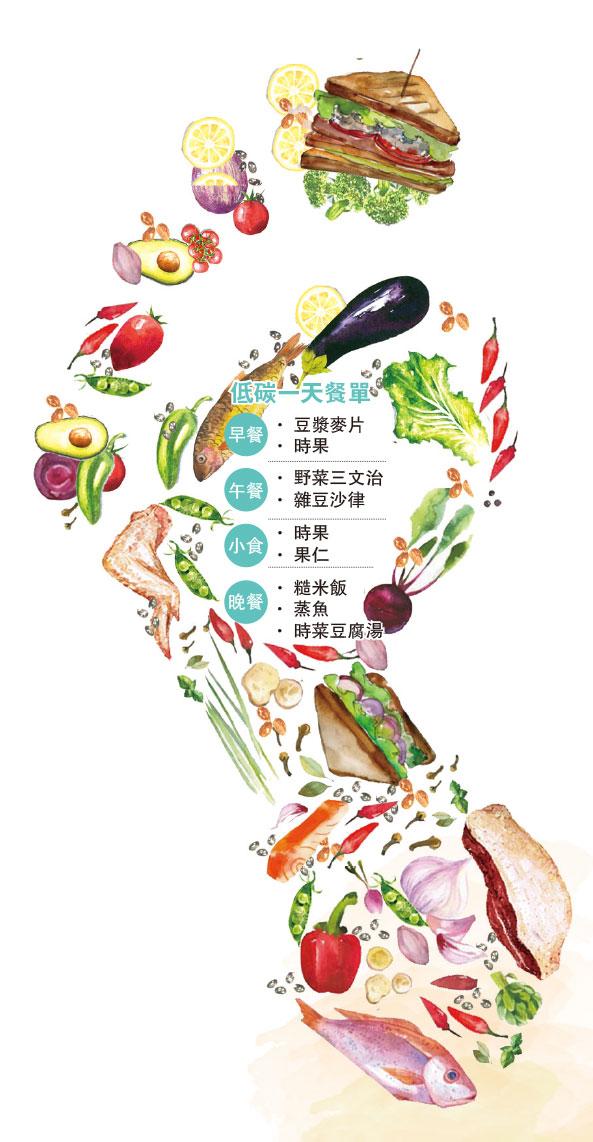

想減少碳足迹、碳排放,其實在生活上每個細節都充滿機會。就飲食而言,有以下幾個原則可以參考:

1. 少食肉類 減碳護心

肉類為身體提供優質蛋白質,卻同時為地球提升了碳排放。以植物性蛋白質(如乾豆、豆腐等)取代部分或全部肉類,有效減碳之餘,亦可減少動物脂肪對心血管的負面影響,同時為健康帶來好處。

2. 蔬果食得唔好嘥

一些習慣性被丟棄的蔬果部分,例如皮或較粗糙的果肉,當清洗乾淨,或切得幼細,其實也可以食用。食用部分增加,購買量便可以相對減少,亦可減少棄掉的廚餘,同步節省碳排放與金錢,更可增加纖維攝取呢!

本地食材——多發掘本地食材,減少長途運輸食物,絕對是減碳良方。圖為本地出產的薑。(資料圖片)

3. 本地食材 不時不吃

現時許多蔬果於四季也幾乎可以找到,但非時令食物一般需要由較遠地區進口,無形增加了碳足迹。食用本地食材,可大大縮短運輸路線和運輸費用,絕對是減碳而經濟的良方。

4. 購買食材 適量就好

愈要耗電來處理的食材,包括需冷藏、烹調時間長等,愈會增加碳排放量,因此,處理食物的方法也值得用心考慮。建議盡量減少購買大量食材,可以減少冷藏食材的需要,而烹調食物可以考慮善用蒸架一鍋多煮,或一品鍋式的菜式。

相關文章:

文:關建慧(聖雅各福群會註冊營養師)

編輯:王翠麗