【明報專訊】大時大節過後,吃得飽滯,消化不良?濃茶未能紓緩腸胃不適,市面有各式各樣消化酵素產品,聲稱可以消滯,有的更標榜抗氧化和排毒,是否真的有效?消化酵素究竟是什麼?吃得太多、太滯,可以吃菠蘿、奇異果、木瓜等幫助消化嗎?要維持健康消化系統,如何從日常生活入手建立良好飲食習慣呢?

補充劑加快分解吸收 消化酵素產品能解決消化問題?

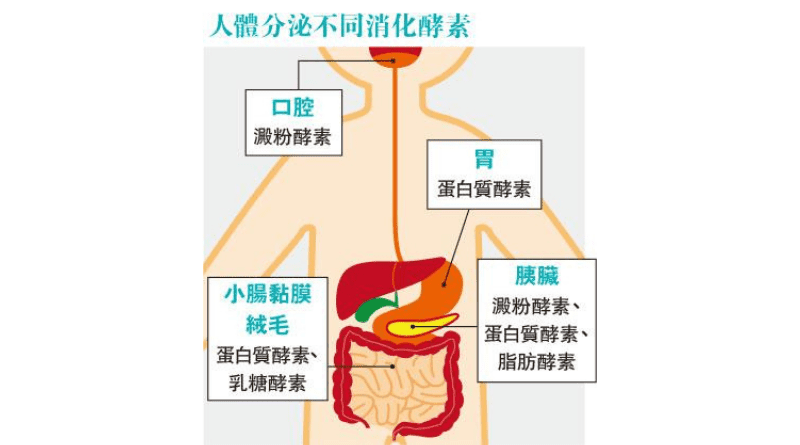

從食物攝取的碳水化合物、蛋白質和脂肪在結構上較為複雜,要先分解才可被身體吸收;腸胃肝臟科專科醫生王智滔指,常見消化酵素(digestive enzymes,亦稱消化酶)有澱粉酵素、蛋白質酵素、脂肪酵素和乳糖酵素,負責分解食物。香港營養師協會培訓及發展主任、註冊營養師梁曦允指,消化酵素有很多種類,蛋白質酵素,可將蛋白質分解成胺基酸;澱粉酵素,將澱粉分解成糖分;脂肪酵素,會將複合脂肪酸分解成簡單的脂肪酸或甘油。王智滔續指,進食時,身體不同組織會分泌消化液(見圖),當中包含各消化酵素;當酵素接觸食物,便開始發揮分解作用,如剪刀般剪碎食物,讓食物更容易被腸胃吸收。

「大時大節食『過龍』,飽滯不適,消化酵素產品對加快消化有一定幫助。」梁曦允解釋,因消化系統「工作量」太多,來不及自行製造足夠酵素去應對,補充劑提供額外酵素協助分解食物,對消滯有幫助,「但消化酵素容易受溫度和酸鹼度影響,進入胃部後或會被胃酸破壞,效用會降低」。

有消化酵素產品助攻,就可以大吃特吃?梁提醒,酵素不會燃燒熱量,吃得太多再補充額外酵素,會有增磅風險,「如果平日一餐只吸收到八成熱量,額外補充了酵素,可能會吸收到九成。分解得快了,也會令吸收更容易,熱量攝取會增多,增加肥胖風險」。所以「有借有還」,吃多了還是要做運動消耗熱量。

相關文章:【腸胃毛病系列】胃脹易飽滯不適? 簡單5招對付消化不良

難解決胃酸過多問題

此外,市面上有消化酵素產品標榜能減輕胃酸、胃灼熱、腸胃氣脹等問題,王智滔提醒,需留意徵狀成因及產品成分,消化酵素產品未必可以改善上述所有問題。以胃酸過多為例,消化酵素產品作用不大。第一、若胃酸是由進食刺激胃酸分泌的食物如酸、辣引起,並不是難以消化的食物,補充消化酵素未必能解決問題;第二、胃酸倒流多由胃酸過多引起,治療方法應是中和胃酸,而非協助分解食物。

王智滔補充,針對胃酸問題,應服食醫生處方的抑制胃酸藥物。若受胃酸倒流困擾而沒有藥物在身,可嘗試喝半杯至1杯低脂牛奶,會短暫地在胃內如保護膜般減低胃酸和胃黏膜的接觸,或有助暫緩胃部不適。

至於胃灼熱,可能是胃酸過多或倒流,未必與消化不良有關;治療方向是減少胃酸,而非補充消化酵素。

腸胃氣脹,若是因體內乳糖酵素水平不足引發,如患乳糖不耐症者,王指出或可透過額外補充乳糖酵素改善。正常情况下,小腸黏膜絨毛上的乳糖酵素會協助分解食物,由雙糖分解成葡萄糖、半乳糖兩種單糖,方便小腸黏膜吸收;當乳糖酵素不足,無法被分解的乳糖會送到大腸,大腸消化乳糖過程會產生氣體,導致腸胃氣脹。

梁曦允表示,除患有乳糖不耐症人士外,長者因身體機能衰退,酵素分泌減少,以致消化功能變差,亦有可能要在醫生指導下補充酵素。另外,王智滔指,慢性胰臟炎病人因胰臟細胞功能受損,未能有效分泌脂肪酵素消化體內脂肪,致出現肚瀉、長期腹痛等徵狀,這類病人可按醫生指示補充脂肪酵素。

補充抗氧化物 不如吃蔬果

有消化酵素產品聲稱可抗氧化和排毒,梁曦允參閱產品簡介和說明,沒找到具體研究數據支持。首先,消化酵素產品多由蔬果製成,含抗氧化成分不足為奇,惟製作時涉及加工程序,「抗氧化物如維他命C,很多時都會被破壞,所以很難判斷吃這些補充品,能夠攝取多少營養素」,因此比較建議吃原型食物。

排毒方面,梁留意到一些產品加入膳食纖維,如纖維粉、難消化性糊精等,提供纖維量,幫助排便。其中一款酵素飲品每30毫升有1.8克膳食纖維,纖維含量不算少。惟成年人每天建議攝取25克膳食纖維,若不吃蔬果,只靠酵素產品攝取膳食纖維並不足夠,「在日常飲食中多吃蔬果,或選較高纖維的澱粉質食物,很容易達到1.8克膳食纖維攝取量」。她強調,日常飲食中多吃蔬果,已是纖維和抗氧化物來源;且新鮮蔬果比這些產品便宜,更含有其他營養素。

飲食均衡 分泌足夠消化酵素

「飲食均衡已能讓身體分泌足夠的消化酵素;維持健康,藥物還是少吃為好。」王智滔提醒,由於消化酵素產品的臨牀測試不如西藥般嚴謹,不同產品質素有很大差別,亦未能確定產品的成分、效力、風險、副作用等,故考慮進食消化酵素產品前,最好先諮詢腸胃科醫生。而患有乳糖不耐症及慢性胰臟炎人士,只靠進食天然食物攝取酵素,未必足夠提供身體所需,應按醫生指示補充所需酵素。

相關文章:胃酸倒流、功能性消化不良及幽門螺旋桿菌感染 三大常見消化系統疾病 預防由改善飲食習慣做起

知多啲:菠蘿奇異果 富含酵素助消化

一瓶消化酵素冲飲或膠囊,花費近百至數百元。其實,天然食物中也能找到消化酵素,「例如菠蘿有鳳梨酵素、奇異果有奇異果酵素、木瓜有木瓜酵素」,註冊營養師梁曦允表示,以上水果酵素主要用以分解蛋白質,而香蕉、芒果則含有分解澱粉質的酵素。若想從水果中攝取酵素,要選未完全熟透,「酵素成分會高一點,因為水果成熟時就會把酵素分解」。

未熟透 酵素成分更高

「如果近日吃得太多、吃滯了,可以菠蘿、奇異果等當餐與餐之間的小食。」但梁曦允不建議單吃一種水果,可先吃當造水果,再吃酵素豐富的水果;每日兩份水果,亦可與乳酪一起食用,補充纖維之餘同時吸收益生菌,既消滯又可調整消化系統。

日攝5份蔬果 勿食加工肉類

腸胃肝臟科專科醫生王智滔補充,要維持健康消化系統,亦可從日常生活入手,養成健康飲食習慣。最近有研究指出一些有助維持消化系統健康的習慣,值得大家參考:每天攝取5份新鮮蔬果、避免進食加工肉類、每星期進食少於約3份紅肉、進食全麥的碳水化合物如麥包等、每天攝取約30克纖維、少喝汽水與酒精飲品,以及每天做30分鐘或以上運動。

梁曦允表示,偶爾吃一頓自助餐或吃多了,尚可接受,但避免長期放肆地暴食,亦要注意均衡飲食,「不要一味食肉,如吃火鍋放題,肥牛幾碟幾碟上,就太極端」。建議吃七分飽,八分已是極限,「放慢速度,慢嚥細嚼,大腦要意識到正在吃東西和有飽的感覺,約需20分鐘」,如吃得太快太多,覺得飽的時候已經「飽到滯」。

文:李欣敏、植蔚卿

編輯:梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com

電郵:feature@mingpao.com