【明報專訊】柔柔和媽媽也感到十分無力。這份無助感,近來一直籠罩着我們這個都市。無論是青春期的孩子或成年人,實在非常困難,有很多恐懼和不安。面對前所未有的社會危機,感到無奈、無力、無助,是正常心理反應。我選擇陪伴,聆聽和接納她們真實的感覺。

柔柔是個剛剛升上中學的12歲女孩,較同齡孩子成熟。面對這次社會運動,柔柔感到十分沮喪。她沒有上街,也沒有參與任何示威活動,只是在網絡、報紙、電視上看到新聞片段,在日常生活中經歷這個城市的變化。她的心中有很多疑問:

- 「為什麼會有孩子中了催淚彈?」

- 「為什麼有伯伯被打到頭破血流?」

- 「為什麼學校禁止戴口罩?」

- 「為什麼警察跟市民對駡?」

- 「為什麼有人犯錯而不道歉?」

- 「為什麼香港已經變得不再安全?」

女兒哭訴不解城市變化

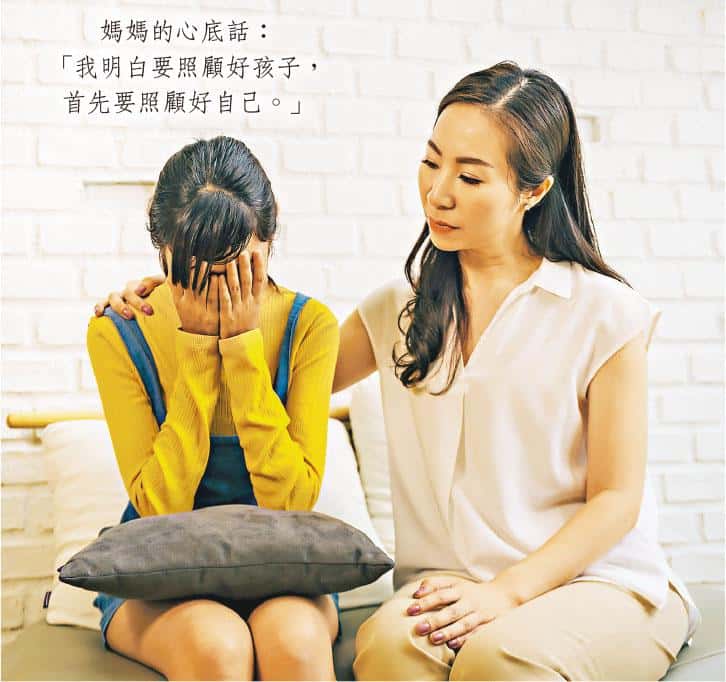

柔柔一面說,一面流淚。坐在她身旁的媽媽也在流淚,說:「不單是她,看到香港變成這樣,我也感到很無助;看到她這樣低落,我也很心痛。我實在不懂得怎樣給她答案,不知道怎樣去疏導她的情緒。因為現時眼見的事物已遠遠超過我們的道德標準。」

早在孩子念幼稚園和小學時,我們已經將最重要的做人道理和道德教育教了孩子。相比起成年人,孩子的智慧當然仍有「缺陷」,但他們的道德倫理有時會比那些有「人生經驗」的成年人更高。又或者說,就是那份赤子心和善良令他們更有道德。

最近在香港電台收聽李怡的《一分鐘閱讀》,節錄了意大利詩人但丁的一句話:「道德常常能填補智慧的缺陷,而智慧卻永遠填補不了道德的缺陷。」令我的思緒沉澱了好一會兒。我日常的工作大部分時間是見孩子和年輕人,我喜歡跟孩子傾談,因為孩子的「道德」與「智慧」往往會令我們這些習慣隨波逐流生活的成年人覺醒過來。

「習得無助感」 引發輕生風險

但丁的話:「智慧卻永遠填補不了道德的缺陷。」即是無論人的智慧怎樣增長,也不能補救道德的不足。再說淺白一點,一個人如果沒有道德,無論讀怎麼多書,有多麼人生經驗,居什麼高位,亦可能只會淪為一個道德敗壞的人。我認為一個人只要稍有良知,即使面對什麼壓力或衝擊,也不會觸及人性的道德底線。不過經過這幾個月,見過不少身心受創的人講述他們慘痛的經歷之後,也改變了我的想法。

「習得無助感」(Learned Helplessness)是美國著名心理學家馬汀.塞利格曼(Martin Seligman)的經典理論。他透過一個科學實驗去證明,當實驗中的狗隻無論怎樣逃避也無法避開電擊時,最終就只會放棄、被動地接受不能控制的結果。同樣地,如果一個人無論怎樣努力嘗試,都未能改變現狀,仍舊遇到挫敗,他們只會學習到 「無論怎樣也無法改變」這個信念,最終就只有完全放棄,掉入徹底無助的抑鬱,甚至放棄生命。

這份無助感,近來一直籠罩着我們這個都市。柔柔和媽媽也感到十分無力。對於剛剛進入青春期的孩子,要他們面對這樣殘酷的現實,實在非常困難。即使是成年人,在這個動盪的時代,心中也有很多恐懼和不安,何况是孩子。面對這個情况,我選擇陪伴,聆聽和接納她們真實的感覺。

相關文章:

「話畀自己聽唔OK都可以」

雖然柔柔暫時看不到出路,走不出心情,但在她道出擔心和疑惑後,心情稍稍平靜下來。媽媽沒說什麼,只是輕輕搭着柔柔,耐心聆聽着。然後媽媽問我:「我真的感到好無力,我可以怎樣做。」

我說:「其實話畀自己聽唔OK都係可以嘅!」聽罷,這位媽媽繃緊的身體立時放軟了,淚又再流。

文:陳穎儀(臨牀心理學家)

編輯:王俊杰

電郵:feature@mingpao.com

專題系列文章

- 【微笑抑鬱症】「偽裝」開朗背後 獨處釋放負面情緒終影響身心 應及早正視

- 【拆解拖延行為】子女拖延有對策 對症下藥從源頭着手

- 【精神健康】囤積症有五大元素 多10多歲發病 隨年長惡化 非長者獨有

- 關於抑鬱症的9個問題?新一代抗抑鬱藥副作用?

- 成人患ADHD注意3個小動作?兒時忽略徵狀 長大學習工作遇挫敗始確診

- 【長者精神健康】是抑鬱、情緒低落或是認知障礙?了解長者抑鬱症成因和6個警號

- 專注力不足?過度活躍症?自閉症?表現和徵狀有不同 了解診斷及治療

- 【精神健康】及早辨識兒童及青少年情緒困擾個案 適時介入遊戲治療助解困

- 【精神健康】認識情緒病症狀3大範疇 有別壓力反應

- 小孩表達抑鬱焦慮情緒或跟成人不同 家長注意6個表現3大壓力來源