白內障是常見的眼疾,成因是眼內晶體變得混濁,導致視力模糊。目前,治療白內障的主要方式是透過手術植入人工晶體,不但能解決白內障問題,更可同時矯正近視、散光或老花等其他視力問題。隨着微創手術技術日益進步,患者已毋須等到白內障「全熟」才接受手術。現時白內障手術風險較低,恢復快,無論是長者或兒童均可進行。

白內障毋須待全熟 植入人工晶體微創手術快捷低風險

養和醫院眼科專科醫生鄭澤鈞醫生指出,人工晶體是一種用於取代混濁晶體的人工植入物,主要用於治療白內障,同時也可矯正近視、遠視、散光及老花等視力問題。他比喻,手術過程如同取出葡萄果肉,保留外皮,再植入人工晶體。

眼睛的晶體位於角膜後方,負責將光線聚焦於視網膜,形成清晰影像。白內障會令晶體逐漸混濁,導致視力模糊。以往的白內障手術,需待白內障發展至「全熟」階段,即晶體混濁至極致,視力嚴重下降,僅能辨識光線和影子時,才能植入人工晶體。然而,現今的技術已徹底改變這一做法。

相關文章:黃斑區常見眼疾:黃斑前膜、黃斑病變可致視力模糊、影像扭曲 勿與白內障混淆

超聲波技術打碎及吸出混濁晶體 百歲長者可做手術

鄭醫生表示,現時的微創白內障手術利用超聲波技術,將混濁的晶體打碎並吸出,毋須等到白內障嚴重惡化才進行。整個手術過程僅需約10分鐘,創傷極小,即使是百歲長者亦可安全接受手術。相反,若等到白內障「全熟」才進行手術,所需使用的超聲波能量較高,可能對其他眼部組織造成損傷,增加手術風險。因此,他建議當視力開始影響日常生活時,便應及早求診並諮詢醫生建議。

人工晶體種類繁多 按眼球狀况與生活習慣選擇

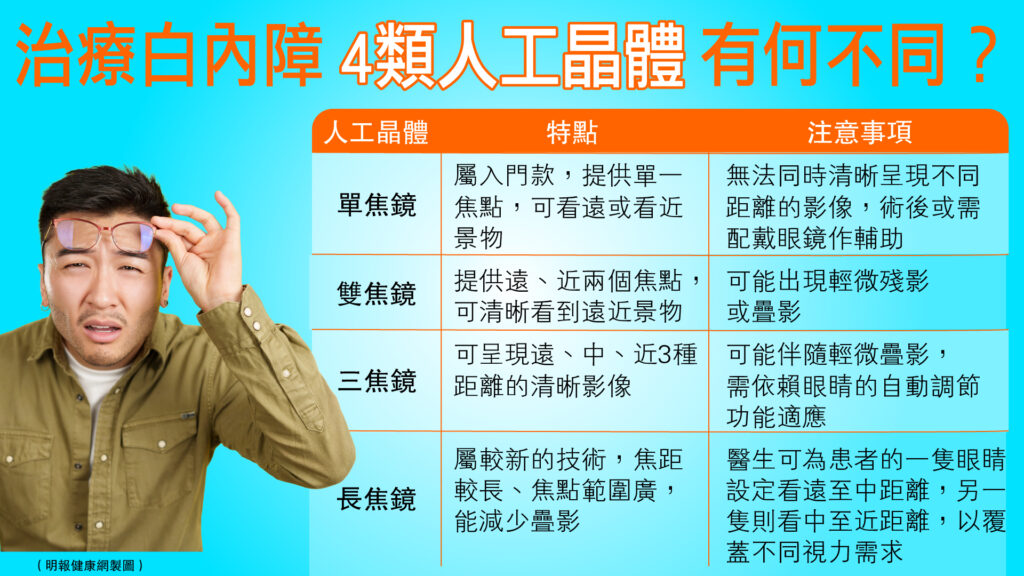

鄭醫生指出,市面上的人工晶體主要可分為4類,各有特點:

- 單焦鏡:入門款,僅提供單一焦點,適用於看遠或看近,但無法同時清晰呈現不同距離的影像,術後或仍需配戴眼鏡輔助。

- 雙焦鏡:提供遠、近兩個焦點,患者可清晰看到遠近景物,但可能出現輕微殘影或疊影。

- 三焦鏡:可呈現遠、中、近3種距離的清晰影像,但可能伴隨輕微疊影,例如文字出現「綑邊」現象,需依賴眼睛的自動調節功能適應。

長焦鏡:屬較新技術,焦距較長且焦點範圍廣,能減少疊影,靈活性高。醫生可為一隻眼睛設定看遠至中距離,另一隻眼睛設定看中至近距離,以覆蓋不同視力需求。

醫生會根據患者的視力需求與生活習慣,選擇最合適的人工晶體。例如,改善老花的多焦點晶體可能產生炫光(光暈),不適合夜間工作的司機;而散光患者所見的光暈則具方向性,與炫光不同。此外,醫生亦會檢查患者是否患有黃斑病變或青光眼等其他眼疾,因為這些疾病可能限制多焦點晶體的適用性。

鄭醫生補充,術前醫生會利用專業儀器測量眼球弧度及長度,計算所需晶體度數及適合種類,以確保手術後視力達到最佳恢復效果。

相關文章:【矯視技術】LASIK或SMILE?最新激光矯視技術知多啲 深近視、老花、散光患者注意

術後注意:避免揉眼 少數人或出現視力再模糊等副作用

在術後護理方面,患者應避免揉眼睛,因為人工晶體需數星期至一個月才能與眼部組織完全貼合,揉眼可能導致晶體移位,需再次進行手術調整。術後一周內建議佩戴眼罩或太陽眼鏡,避免接觸污垢或刺激物,並持續一個月以確保完全康復。

鄭醫生指出,大部分患者能夠適應人工晶體,視力問題已沒有再影響日常生活。但少數人可能因疊影或頭暈等副作用而需更換晶體。以三焦鏡為例,約每60至100名患者中有一人需更換;長焦鏡則約每200至300人中有一人未能適應。若患者感到頭暈或使用電腦時不適,應及早與醫生商討更換晶體,並建議在術後兩至三個月內進行,以降低出血等風險。此外,約5%至10%的患者可能在術後數年或更久之後,因晶體外皮變厚而出現視力再次模糊的情况,此時需再次求醫,或需接受激光治療。

白內障一定要「全熟」才能開刀嗎?手術風險高不高?

不需要。隨著微創技術進步,白內障毋須等到「全熟」才手術。現今透過超聲波將混濁晶體打碎吸除,只需約 10 分鐘、傷口極小,連百歲長者也可安全進行。反而拖到「全熟」才做,手術能量需求更高,可能增加眼部組織損傷的風險。若視力已影響日常生活,就應諮詢醫師。

人工晶體有哪幾種?要怎麼選最適合自己的?

人工晶體主要分為單焦、雙焦、三焦與長焦,各自擅長的距離不同,也可能伴隨炫光或疊影等特性。醫師會依照你的生活習慣(如是否需要夜間駕駛)、視力需求(近、中、遠距離使用比例)、是否合併散光或其他眼疾(如黃斑病變、青光眼)來建議最適合的種類,並以專業儀器精準計算度數。