【明報專訊】踏入炎夏,疫情並沒有因氣溫升高而消失,大家仍然要堅守各種防疫措施,提高個人衛生意識,希望可減少接觸致病原的風險。長期抗疫,不少人因過度憂慮、缺乏運動或社交、作息規律混亂等原因,導致身心失調。

在防疫與身心健康之間,如何取得平衡?

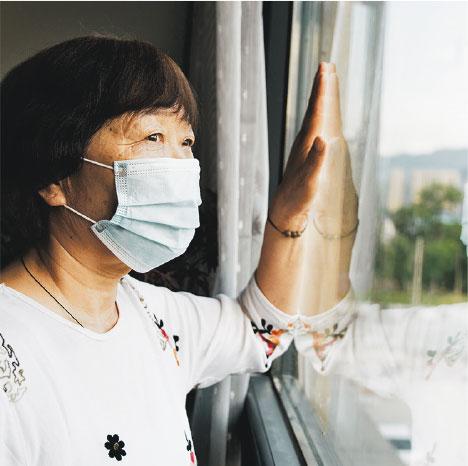

為搶購口罩、廁紙等物資而陷入恐慌,寸步不敢離家,頻繁地洗手和消毒器物等,這一幕幕的情景,很多人仍然印象深刻。在疫症流行期間,長者是相對弱勢的一群,身體機能退化、慢性病患和免疫力下降,都會增加感染風險;一旦不幸受感染,又會較容易出現重症而且較難康復。如果加上自理能力欠佳、對複雜資訊判斷力不足等因素,不僅影響健康,也會對情緒構成負面影響。

久坐久臥傷氣 衰退難補救

為減低感染風險,不少長者會減少外出,但困在家裏無所事事,久坐久臥,缺乏鍛煉,擾亂平日作息規律,對身心健康都有害無益。中醫認為「久臥傷氣」、「久坐傷肉」,缺乏活動和鍛煉,身體機能會因運動不足而衰退,體能下降,除容易感到乏力、稍事活動會氣喘外,亦導致飲食及水液的運化欠佳,引起食慾不振、消化不良、大便秘結、四肢浮腫等。有研究指長者不活動一星期,體力會顯著下降,肌肉開始萎縮,毛病會陸續浮現,更會使免疫力減弱。衰退一旦形成,要補救及追回是相當困難。生活作息搞亂,欠缺規律,如在白天休息過多,導致晚上睡不着,容易產生消化和睡眠問題,睡眠欠佳會加劇疲勞,以及影響四肢乏力、頭暈等,令長者更不願意活動,形成惡性循環。

海量資訊難消化 思慮傷脾

更甚者,若為疫情而憂心忡忡,過度焦慮,睡不好,吃不下,胡思亂想,招致情緒低落、抑鬱、焦慮等問題。長者身體機能下降,對抗精神壓力能力較差,容易擔憂、恐懼。而在資訊爆炸的今天,長者打開電視或手機,有關疫情資訊便鋪天蓋地而來。對應海量資訊,一般人尚未必有能力理智分析,更何况長者。如果經常受這些資料、信息,甚至假消息、假新聞牽動情緒,中醫觀點是「思慮傷脾」、「驚恐傷腎」。外在刺激加上體質衰退雙重影響之下,情緒會變得更惶恐焦慮,心情更易低落,消極負面的心情影響臟腑機能,導致消化不良、失眠、心悸、頭痛等徵狀。

從目前疫情發展來看,我們或許需要與新冠病毒長期共存。我們必須想辦法預防感染,亦要維持正常生活。抗疫期間,應該保持規律生活,作息、飲食定時;即使減少外出,也要避免長時間在家中百無聊賴,嘗試發掘有益身心的興趣、學習新事物,充實生活。即使需要自我隔離也要抱着積極、正向的心境。一定要維持適量運動鍛煉,刺激血氣運行,防止衰退。縱使家中空間有限,可做原地踏步鍛煉心肺機能,做伸展運動改善柔軟度,做負重運動訓練肌力,以至改善平衡協調的體操、八段錦等,都是理想的選項。

在家運動 隔空社交

此外,抗疫期間亦不宜自我封閉,需要保持一定社交活動。即使未能見面交流,亦可以通過電話、信息、視像會議等形式,與親友保持聯絡,擺脫孤獨,減少負面情緒。要相信科學和專業人士意見,避免道聽塗說,如有需要,應請教專業人士,或主動尋求輔導協助。部分長者不諳現代科技,或生活欠缺主動,老友記可以互相鼓勵、互相扶持,亦鼓勵年輕一輩多關心身邊長者,了解他們需要和給予協助,一起合力跨過難關。

文:邱宇鋒(註冊中醫)

食療貼士:炎夏少郁動積濕 飲湯補氣助消化

夏天炎熱,體力消耗較多,如果同時減少活動、疏於鍛煉,容易出現氣虛失調。中醫認為,脾胃氣虛令運化飲食及水液能力欠佳,會導致體內積濕。氣虛濕重的人,常見體力下降、容易疲倦、食慾不振、容易胃脹、身體浮腫、周身痠痛、舌體腫脹、舌苔厚膩。在治療及食療方面,可以配合補氣、健脾、祛濕,增強體力、促進消化。

黃芪黨參淮山扁豆茯苓瘦肉湯

材料:黃芪20克、黨參20克、淮山30克、扁豆15克、茯苓15克、生薏仁15克、熟薏仁15克、陳皮6克、瘦肉適量

做法:先將瘦肉切開洗淨汆水,其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水,先用大火煮沸,再轉小火煮2小時,調味後即可飲用

功效:健脾益氣、祛濕