本港疫情下已累計118宗死亡(14日),其中一名留醫伊利沙伯醫院的42歲女患者(第6971宗)於12日離世,成為疫下最年輕的無長期病死者。政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(14日)在商台節目稱,據悉該病人在出現氣喘後3日才入院,指出氣喘已是病毒入侵下呼吸道並引發肺炎的迹象,若出現有關症狀應及早求醫,否則即使給予抗病毒藥物,治療效果亦會大打折扣。

發燒、氣促2日求醫 出現呼吸衰竭

醫管局總行政經理何婉霞表示,女死者生前沒長期病紀錄,工作場所有人確診,相信因此感染。死者12月4日起發燒、咳嗽及氣促,6日清晨到伊院急症室求醫,「當時情况好嚴重,出現呼吸衰竭,在急症室插喉及急救,即時送入深切治療部」。

何續說,死者第一個病毒數值(CT value)20以下,代表體內病毒量高,入院不久就進入肺炎期及巨大炎症期,院方處方雞尾酒療法,即干擾素加多種抗病毒藥物,其後接駁人工肺數日,延至前晚10時許不治。

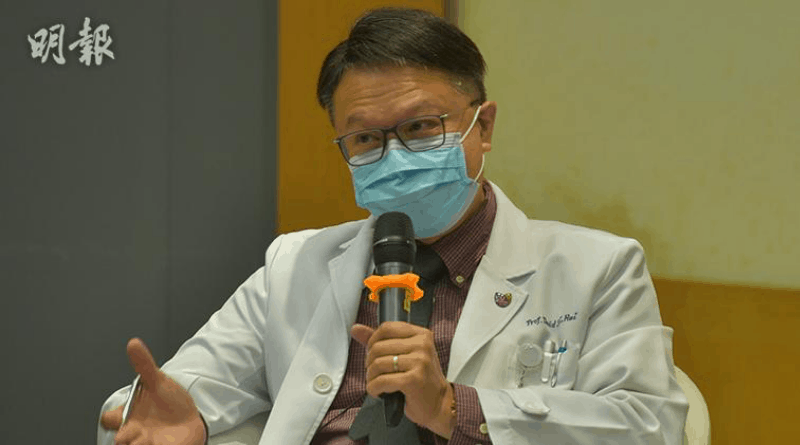

許樹昌: 致肺炎、呼吸衰竭

許樹昌認為,女死者情况急速惡化較罕見,他說患者氣促代表有肺炎病徵,病毒已進入下呼吸道,相信氣促前已病發一段時間。他解釋,重症者臨牀演變分3階段,感染首周為病毒繁殖期,第4天病毒量最高;第二階段於第7天起出現,病人出現肺炎;巨大炎症期則是第三階段,病人免疫系統反應過大出現細胞因子風暴。

許續說,病毒量高的患者病發首周會獲處方抗病毒藥物,若插喉後仍持續惡化則會接駁人工肺;但人工肺喉管或導致細菌感染,病人獲處方以防喉管閉塞的薄血藥,亦可能導致腦部或內臟出血並致命。他說威院昨有9名危殆者,兩人60歲以下,最年輕為40歲。

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示,年輕病人病發後兩三日即插喉相對罕見,多數以延遲就醫及長者為主。對於用人工肺亦無助病情,他相信與細菌感染導致多重器官衰竭有關。

許:部分患者出現免疫風暴 病毒打亂免疫系統

許樹昌稱,人類感染新冠病毒後,上呼吸道病毒量會大增,病發後2至4日傳播性會很強;然而病毒量回落後,一、兩成患者會出現「免疫風暴」,即病毒打亂免疫系統,導致免疫因子突然飈升,攻擊肺部,導致肺炎和呼吸衰竭。

他又指出,若發現病人兩邊肺部開始花,院方會在發病第七天提供類固醇,病情若持續嚴重,便需轉到深切治療部插喉,如插喉後氧氣還未回到安全水平,便需用人工肺。惟他指出使用人工肺或會導致後遺症,因需用膠喉插到大腿放血至人工肺充氧氣再輸入肺部,可能導致大靜脈出血或感染,而且要用薄血藥紓緩血塊堵塞血管,或令病人出現腦出血或內臟出血的風險。

何婉霞提醒,本港疫情仍嚴峻,籲市民提高警覺,並表示數名病人入院當日或數日內轉為危殆,亦有40多歲及50多歲病人入ICU,其中伊院ICU逾半患者為60歲以下。女死者為本港第三年輕死者,早前離世的38歲男本身患腦癱,第一波的39歲男死者患有二型糖尿病。

明報記者

專題系列文章

- 【罕見病】初生嬰篩查早發現早治療助健康成長 養和港怡已免費篩查逾700嬰

- 25%至30%乙肝變肝硬化肝癌 共治計劃2.7推 高風險者180元篩查

- 印度爆尼帕病毒可人傳人及致命 防護中心:病死率可達75%

- 研AI篩查長者跌倒風險 識別逾兩成屬高風險 提供12周防跌運動訓練

- 糖尿病+冠狀動脈患者高危 港大研究:新造影技術+降血糖藥減風險

- 本港今年首宗類鼻疽 男患者發燒嘔吐

- 【4迷思破解!】接種流感疫苗提升抗流感能力!

- 調查:近半中學生每周運動少於2小時 世衛:熒幕時間取代運動 壓力焦慮增

- 天氣冷流感或再活躍 北半球流感K亞分支主導 專家:疫苗接種率宜達80%

- 【乙肝篩查】本港約41萬慢性乙肝患者 擬明年初推篩查 對象:1988年或之前生