【明報專訊】「一入冬,關節就痛,準過天氣報告!」有物理治療師分享,許多病人曾跟他這樣抱怨。究竟天氣凍與筋骨痛症有沒有關係?舉起手感到肩膊痛,以為是「五十肩」,但臨牀上,半數肩膀痛患者是「肩袖肌群夾擊綜合症」。

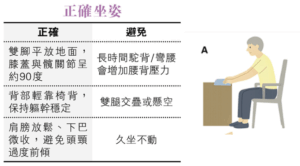

第四波疫情爆發,大家再次啟動在家工作模式,別忘記注意坐姿。長時間寒背打電腦是「夾擊」肩膊的高危因素!

沒足夠證據低溫影響痛症

有人說,在天氣寒冷的日子,特別容易頸梗膊痛,到底有沒有醫學根據?註冊物理治療師歐陽健表示,臨牀上的確有不少病人稱自己的痛症與天氣變化有關,但從醫學研究角度,低溫影響痛症的說法並沒有足夠證據支持。綜合各研究顯示,痛症受很多因素影響,而且部分涉及主觀回憶。

「如果只依靠人類記憶去判斷兩種事物的關連,而非嚴格的醫學證據,很容易得出不可靠的結論。」歐陽健續指,人的記憶很多時傾向記憶兩種事物,同時發生或一起發生變化,從而認定它們相關,例如潮濕、寒冷天氣和關節疼痛。目前,較多研究認為天氣轉變與關節痛症沒有關連;不過,亦有研究找到兩者有部分關連。2007年一篇刊登於The American Journal of Medicine的研究,隨訪200名膝痛患者3個月,發現天氣冷會輕微影響膝痛程度。

另一邊廂,2014年刊於Arthritis Care & Research的研究發現,氣溫、濕度、氣壓、風速等都與背痛無關。總的來說,天氣轉變與關節痛症的關係,認為沒有關連的研究居多,研究質素及可靠程度亦較高。

肩峰下空間變窄 肌腱摩擦發炎

肩膊痛,不少人以為是肩周炎(又名五十肩),有沒有想過是其他痛症?肩袖肌群夾擊綜合症(Shoulder Impingement Syndrome)是很常見的肩痛成因,發生在肱骨、肩胛骨和鎖骨之間。肱骨與肩胛骨形成了肩峰下關節腔(subacromial space),當姿勢不良、過度使用肩關節或重複活動時,肩峰下空間變得狹窄,造成「夾擊」,滑囊、旋轉肌肌腱與肩胛骨因互相摩擦而發炎(圖1)。

長期寒背打電腦、搬運高危

重複的舉手過頭動作,姿勢不良如寒背,以及重複創傷、退化、肩膀肌肉疲勞、肩袖肌群失衡,甚至肩峰骨刺或肩胛骨不良結構的變化,都可導致肩袖肌群夾擊綜合症。游泳、拋擲或拍類運動、體操等需要手臂上舉的運動,出現肩袖肌群夾擊綜合症風險較高;另外,工作性質需要重複使用肩膀或搬運重物等,例如速遞工作、長時間寒背打電腦都是高危因素。

肩袖肌群夾擊綜合症病徵:

- 手高舉過頭,或手放背後由下而上摸背脊(hand behind back)時,感到痛楚或活動幅度受限

- 感到肩膀無力

- 日常活動受影響,如穿脫衣服、洗頭吹頭、女士扣胸圍背扣、男士後褲袋拎銀包等

有別於肩周炎 舉手至特定角度才痛

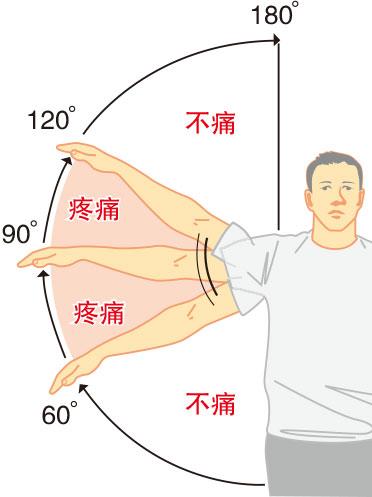

歐陽健補充,肩周炎有別於肩袖肌群夾擊綜合症,前者並非肌腱發炎所致,而是關節軟組織黏連,尤其是喙肱韌帶。肩周炎患者的肩關節向各方向活動受限,外旋更為明顯;而肩袖肌群夾擊綜合症患者通常有伴隨痛弧(painful arc),即手舉高至特定角度才感到疼痛。「肩周炎的痛楚比較分散,病人大多指不出哪個部位痛,他們說整個肩膊都痛。而肩袖肌群夾擊綜合症患者較容易說出痛點,而且可能有痛弧。」

自測參考:手臂側抬或有「痛弧」

肩袖肌群夾擊綜合症患者通常手臂側抬在60至120度感到疼痛,過了特定角度則不會痛(圖2);惟不是每個患者都會有痛弧,痛症測試方法只供參考。

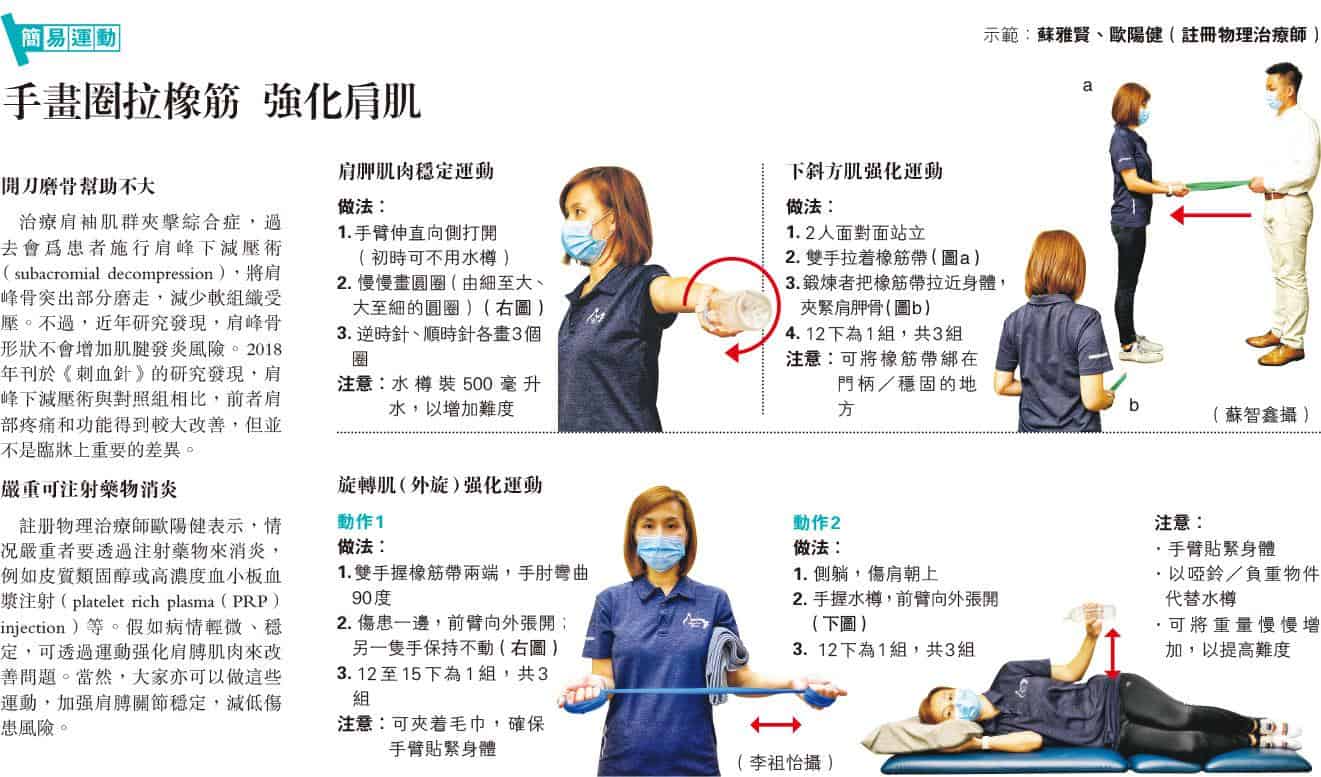

簡易運動:手畫圈拉橡筋 強化肩肌 開刀磨骨幫助不大

治療肩袖肌群夾擊綜合症,過去會為患者施行肩峰下減壓術(subacromial decompression),將肩峰骨突出部分磨走,減少軟組織受壓。不過,近年研究發現,肩峰骨形狀不會增加肌腱發炎風險。2018年刊於《刺血針》的研究發現,肩峰下減壓術與對照組相比,前者肩部疼痛和功能得到較大改善,但並不是臨牀上重要的差異。

嚴重可注射藥物消炎

註冊物理治療師歐陽健表示,情况嚴重者要透過注射藥物來消炎,例如皮質類固醇或高濃度血小板血漿注射(platelet rich plasma(PRP)injection)等。假如病情輕微、穩定,可透過運動強化肩膊肌肉來改善問題。當然,大家亦可以做這些運動,加強肩膊關節穩定,減低傷患風險。

肩胛肌肉穩定運動

做法:

- 手臂伸直向側打開(初時可不用水樽)

- 慢慢畫圓圈(由細至大、大至細的圓圈)

- 逆時針、順時針各畫3個圈

注意:水樽裝500毫升水,以增加難度

下斜方肌強化運動

做法:

- 2人面對面站立

- 雙手拉着橡筋帶

- 鍛煉者把橡筋帶拉近身體,夾緊肩胛骨

- 12下為1組,共3組

注意:可將橡筋帶綁在門柄/穩固的地方

旋轉肌(外旋)強化運動

動作1

做法:

- 雙手握橡筋帶兩端,手肘彎曲90度

- 傷患一邊,前臂向外張開;另一隻手保持不動

- 12至15下為1組,共3組

注意:可夾着毛巾,確保手臂貼緊身體

動作2

做法:

- 側躺,傷肩朝上

- 手握水樽,前臂向外張開

- 12下為1組,共3組

注意:

.手臂貼緊身體

.以啞鈴/負重物件代替水樽

.可將重量慢慢增加,以提高難度

文:李祖怡

編輯:梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com

電郵:feature@mingpao.com

示範:蘇雅賢、歐陽健(註冊物理治療師)