突然「心痛」,很多人第一時間便會聯想是心臟病,但事實上,心臟病可以毫無痛感先兆,症狀亦多樣。有心臟科專科醫生指,心臟病並非中老年人專利,有20多歲年輕一族因心臟血管嚴重堵塞致心臟病發。以下三大常見心臟病:冠心病、心房顫動和心臟衰竭的成因、症狀和治療方案有何不同?想坐言起行守護心臟健康,原來做好兩件事,已有助減低隱形危機的威脅!

3類常見心臟病

冠心病:患者未必有胸口「壓住」痛感

冠心病是香港最常見的致命疾病之一。冠狀動脈是負責輸送氧氣及養份到心臟肌肉的血管,一旦出現阻塞,會導致心臟肌肉無法獲得充分的血液和氧氣,引致冠心病。

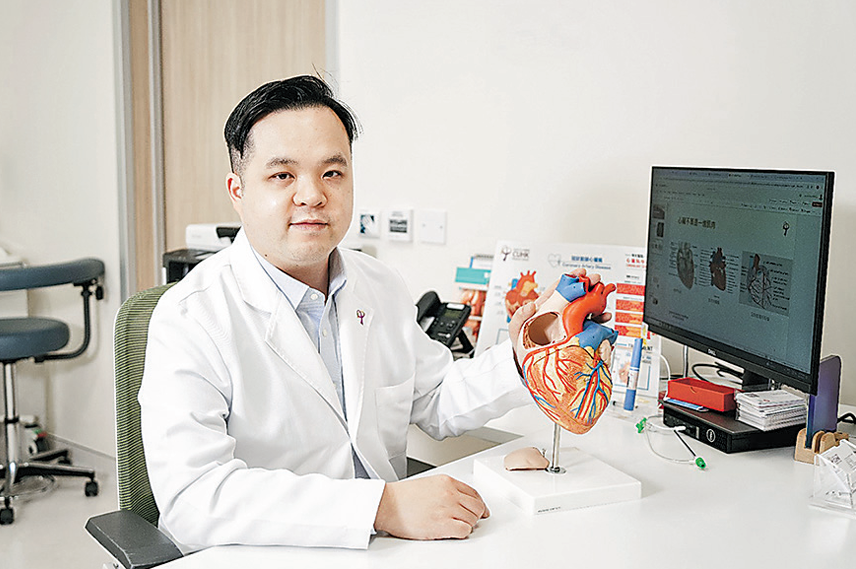

香港中文大學醫院(下稱「中大醫院」)心臟科專科醫生鄭裕康醫生指,冠心病的常見成因包括膽固醇積聚在血管壁上,慢慢令血管變窄,甚至完全阻塞。「當患者進行運動或活動時,如追巴士、行樓梯,心臟需更多血液供應,但受血管阻塞致血流無法應付需求,心肌細胞便會發出痛楚的信號,通常胸口便有被『壓住』的痛感。」

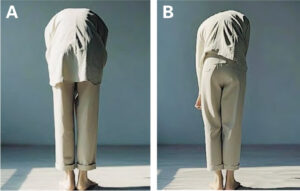

鄭醫生指,部分人或會感到氣促、心悸、胃部不適,疼痛或會延伸至肩膀、左手。然而,約四分一的病人可能完全沒有痛感或症狀。「直至入院檢查,方發現心臟跳動異常或部分心肌已壞死,始得悉原來曾有心臟病發而不察覺。」

心房顫動:心悸、氣促症狀易忽視

心房顫動是最常見的心律不正問題之一,但其症狀卻常被忽略,例如心悸、氣促、頭暈等不適。然而,鄭醫生強調,更多病人是因中風或心臟衰竭送院,才驚覺患有心房顫動。其中高血壓、體重過高及心臟結構等問題都是常見的心房顫動成因。

「高血壓、高體重和高膽固醇不僅影響血管,還會影響心肌和心跳的規律,增加心律不正的風險。此外,心律不正也可能由先天的心臟異常引起,例如先天性心臟『多了電線』或傳導系統異常等。」

心臟衰竭:及早查找病因 治療有望逆轉

至於心臟衰竭,同樣由多種原因引起,鄭醫生表示,從冠心病到心瓣膜問題,甚至內分泌失調或腫瘤科藥物,都可能是導火線。早期的心臟衰竭,若能夠及早查找成因並及時治療,心臟有可能恢復正常功能。「近年至少有4至5款藥物有效改善症狀和延緩病情惡化。若病情嚴重,可能需要依賴心臟輔助器或人工心臟,甚至進行心臟移植。」

年輕人也中招:外表健康 心臟早亮「紅燈」

鄭醫生提醒,心臟病並非中老年人的「專利」,有些年輕人患心臟病或與遺傳有關。例如先天膽固醇異常,正常膽固醇水平是4,但有些患者可高達10,甚至更高。這類患者或外表健康、身型高瘦,但血管早已因高膽固醇而受損。

「曾有20多歲患者,因胸口不適入院,心臟酵素水平異常高,是心臟病發的指標。隨後經血管檢查更發現3條主要血管嚴重堵塞,必須馬上進行『通波仔』手術。」還有另一位30多歲病人,因胸口痛入院,心電圖顯示異常,心臟酵素也過高,經進一步檢查發現她的血管已出現撕裂,這一類是少見的病例,但都可以導致急性心臟病。

隨着資訊發達和健康意識的提升,鄭醫生相信會有更多年輕人「被發現」有心臟問題。尤其是身處在節奏急速的香港,有些人會透過吸煙、飲酒、吃高脂高糖食物等方式來「減壓」,其實統統都是引致心臟健康轉差的因素!

提醒你:守護心臟要早檢早治

鄭醫生強調,要守護心臟,定期身體檢查最為重要,可以透過胸部X光初步檢測了解心臟大小、心電圖檢查是否有異常心律,並評估是否存在其他心臟病風險因素,例如膽固醇高、血壓高或糖尿病等。

飲食與心臟健康:戒飯、生酮、斷食的迷思

近年,流行飲食模式層出不窮,但對心臟病患者是否有益?「很多人以為只要戒掉一碗飯,身體問題便能解決。」中大醫院高級營養師張智良(Gordon)表示,心臟健康並非一碗白飯的問題,而是整個飲食習慣的調整。他強調,高膽固醇、高血壓及高血糖(俗稱「三高」),加上體重和飲食習慣,都與心臟健康息息相關。

Gordon引述2021年美國心臟協會的研究顯示,部分流行飲食模式可能適得其反。「例如生酮飲食和極低碳水飲食(Very low-carbohydrate diets),未能符合協會的飲食建議,或會令壞膽固醇水平上升,對於預防心臟病及康復者來說,並非理想選擇。」相比之下,素食或海鮮素(Pescatarian Diet),有助心臟病的預防和康復。至於斷食,他則指仍需要進一步研究。「目前研究數據未有一致結論指出斷食對心臟健康的影響。但有個別研究顯示,長時間斷食可能增加心臟病相關的死亡風險。另外斷食或增加中老年病人導致肌肉流失或其他健康問題的風險。」

DASH飲食:跳出固有飲食舒適圈 護心有望

DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension) 飲食呢?顧名思義有助對抗高血壓。Gordon指,此飲食模式提倡多吃蔬果、全穀物、低脂乳製品,以及少鹽、少糖、低飽和脂肪的飲食習慣。「深綠色的蔬菜富含鉀質和鎂質,有助穩定血壓;確保鈣質攝取充足,因缺鈣會令血管未能正常舒張,導致血壓較易上升;而水溶性纖維豐富的食物,如燕麥、秋葵、雪耳等,則有助降低壞膽固醇及穩定血糖。」

Gordon深明部分人不喜歡全穀物的口感,他分享一些烹煮小貼士,例如糙米可在烹煮時多加一至兩成的水,令口感變軟;五穀米或十穀米的口感其實較純糙米容易接受,是初嘗者的健康選擇。

提醒你:建立「護心」飲食好習慣

「臨床所見要改變飲食習慣是不少患者的最大挑戰,而康復初期是建立健康飲食習慣的黃金時刻,動力亦最強,有望跳出固有的飲食舒適圈,長遠建立護心好習慣!」

知多啲:治療冠心病及心房顫動

| 常見心臟病 | 藥物/治療方案 |

| 冠心病 | • 除藥物控制外,可以進行冠狀動脈介入治療術,俗稱「通波仔」,放置支架支撐血管。 • 早期「通波仔」手術以球囊撑開血管,其後取走,缺點是血管容易再塌陷,其後加入金屬 支架維持承托;第二代是滲藥性金屬支架;最新一代是半可溶/全可溶支架,於短時間內 給血管提供必要支撐,支架會在體內溶解。 • 如病人的血管阻塞嚴重,可能需進行冠狀動脈「搭橋」手術。 |

| 心房顫動 | • 一般處方薄血藥,減低中風風險,並用其他藥物幫助穩定心律。 • 消融術:透過熱能、冷凍或脈衝場消滅心臟內引起不正常心律的細胞,以恢復正常的 心跳節奏。 • 脈衝場消融術:大大提高治療效率和安全性,手術時間較傳統方法短,有利康復。 |

「心臟病及心血管疾病」講座

講者:鄭裕康醫生 香港中文大學醫院心臟科專科醫生、張智良先生 香港中文大學醫院高級營養師

日期:2025年5月15日(星期四)

時間:晚上7:00-8:30

地點:香港中央圖書館演講廳 (銅鑼灣高士威道66號)

報名網址:https://link.mingpao.com/84008.htm

憑票入場 名額有限 先到先得!