胃部不適是港人緊張生活的平常事,但胃痛、「胃頂」的感覺一直持續的話,未必是消化不良,有機會是癌症的警號。養和醫院外科專科醫生唐琼雄醫生指,胃癌初期可以毫無徵狀,及至症狀出現時,或已屆晚期。在臨床診斷上,約七至八成胃癌患者在確診時已屆第3或4期,但當中部分患者因為害怕要切除全胃、或術後「無得食」而對治療有所保留。

然而,隨着醫療科技進步,胃癌治療早已不再一樣——外科手術以保留器官為目標,即使切除全胃,仍可建立「新胃」讓患者繼續進食;即使已有腹膜擴散,亦有新型的腹腔化療。正如醫生所言:「不治療胃癌,才真正無得食」。

胃癌先兆未必胃痛 幽門螺旋菌、有家族病史較高危

唐琼雄醫生表示,胃癌是本港第六大常見癌症及致命癌症,每年新症約有1200宗。「許多人以為胃癌會有胃痛不適等症狀,其實大多數患者在早期沒有明顯徵狀,可能只感覺胃氣脹、易有飽滯感、進食後『唔落格』,以為只是消化不良便不作理會。即使出現症狀,亦未必與胃部有直接關連,如貧血及消瘦等。」唐醫生補充,曾有60多歲患者因容易疲累、大便帶血等症狀,懷疑是大腸癌而求醫,經檢查證實是胃癌引起的潰瘍及出血。

唐醫生稱,引發胃癌的高危因素眾多,可分為兩大類:

- 可改變因素:吸煙、酗酒、幽門螺旋菌感染及經常進食醃製食品等;

- 不可改變因素:基因、家族病史等。

相關閲讀:胃酸倒流、功能性消化不良及幽門螺旋桿菌感染 三大常見消化系統疾病 預防由改善飲食習慣做起

胃癌分4期 兩成晚期個案擴散至腹膜

胃癌除了可按病情分類為1至4期外,亦可按腫瘤細胞分化程度分為高、中及低3級。唐醫生表示,分化程度愈低、惡性程度相對較高。臨床上,超過九成半的胃癌個案屬於腺癌,但亦有少數可能是惡性高的印戒細胞癌(Signet ring cell carcinoma)。

傳統而言,胃癌的存活期並不太理想,但現時的病情管理大不同。唐醫生強調,部分患者的病情可以一直受控超過十多年。胃癌的治療方法與其他癌症相若,常用方法包括手術、化療及免疫治療等,而當中的突破是腹腔化療的應用。

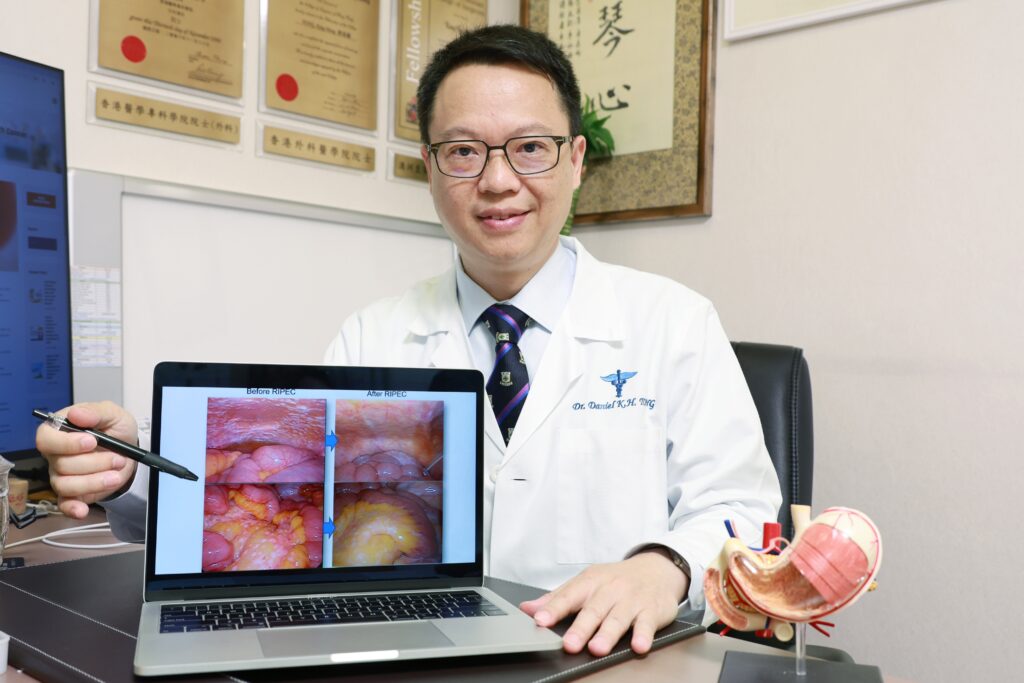

唐醫生稱,大約兩成晚期胃癌在確診時已會擴散至腹膜。另外即使根治手術後,腹腔復發率有接近四成。「礙於傳統化療難以進入腹腔,以往這類患者的治療方法有限,難免令病人感絕望。直至腹腔化療技術的引入,改寫了治療的選項,透過將化療藥物灌注到腹腔,直接對付腹腔內的腫瘤,成效比單靠傳統的系統性化療優勝。」他續指,腹腔化療有高溫、常溫及高氣壓霧化3種方式,其中於2019年引入的霧化腹腔化療,對腹膜擴散的患者有幫助。

針對腹膜擴散 高氣壓霧化腹腔化療可控病情

他分享一個5年前確診晚期胃癌、已有腹膜擴散的個案——由於無法單靠手術完全清除腫瘤,醫生採用高氣壓霧化腹腔化療,令病情受控;後來因癌症復發,患者再次進行腹腔化療後病情穩定下來。這位患者育有兩名年幼子女,最大心願是爭取更多時間陪伴子女長大,新的治療方法為患者帶來希望,如願延長壽命。

另一名年約30歲的患者,確診胃癌時已擴散至卵巢及腹腔,接受手術切除腫瘤後,以系統性化療及常溫腹腔化療進行後續治療,其時體內癌細胞幾乎完全消失,即使約兩年後復發,亦能再次以化療控制病情。

對付複雜胃癌 跨專科醫療團隊制定治療方案

唐醫生強調,胃癌是複雜的病症,需要涵蓋外科、腫瘤科、病理科及放射診斷科等專科醫生組成跨專業團隊,為病人制定適切的治療方案。以上述個案為例,在香港僅少數備有相關設施的醫院可以進行高氣壓霧化腹腔化療。

胃癌與其他癌症一樣,手術切除是其中一種主要可以根治腫瘤的方法。唐醫生表示,大約有一成胃癌患者的病情屬於較早期階段,可以採用無創的內鏡黏膜下剝離術,以俗稱「片皮鴨」的技術把腫瘤「片起」,減少傷害患者的胃部,又可縮短住院及康復時間。若屬於較惡性的低分化胃癌,癌細胞或已擴散至黏膜底深處,甚至可能有淋巴轉移,如此則未必適合進行此手術,需考慮其他治療方案。

相關閲讀:幽門螺旋桿菌引致胃脹、胃痛 及早檢查治療 解除胃癌威脅

切除全胃手術小腸成「新胃」 可逐步恢復正常進食

如需切除胃部,患者可能擔心術後「無得食」。唐醫生解釋,針對早期個案,患者在手術康復後基本上可以如常進食,即使需切除部分或全胃,亦可進行重建手術,減低對日常生活的影響。

「進行全胃切除手術的過程中,可接駁部分小腸,讓它作為另一個食物儲存器,尤如『新胃』。術後身體需要時間適應『新胃』,所以宜少吃多餐;但因小腸無法分泌胃酸,故魚生等高危食物便要避免。」唐醫生表示,患者在切胃手術後,初期一般可進食流質食物,如通過術後7天的監測,則可開始進食半固體食物;若繼續一切正常,患者便可恢復正常飲食。

胃癌可防可控 避開或戒掉煙酒、醃製食物

雖然早期胃癌徵狀並不明顯,但並非不可預防之症,唐醫生認為,應避開可改變的高危因素,以減低患病風險。「首要是遠離煙草及酒精,亦要避免進食醃製或鹽漬食物;若感染幽門螺旋菌便應接受抗生素治療,以徹底滅菌。」他提醒,如果胃痛或「胃頂住」等不適情况持續個多星期仍未見好轉,建議盡快求醫,也切勿諱疾忌醫,避免錯失及早發現病患的時機。