一個蘋果,它可以蘋果乾、鮮榨蘋果汁、果醬,或蘋果批等不同形式現身於餐桌上,這正是各種食品加工技術所帶來的改變。近年,隨着大眾的健康意識提高,「超加工食物」(Ultra-processed Foods)落入了公眾的眼球——究竟這是食品科技的革新,抑或是潛藏健康危機的陷阱?當中食物營養標籤是否已露玄機?營養師教你智選健康食品。

超加工食物多屬高糖高鹽高脂肪 營養價值低

早餐吃的穀麥、午餐那碗即食米粉、下午茶那杯手搖飲品,甚至健身前喝的綠茶味蛋白粉奶昔,原來在食品定義上均屬超加工食物。養和醫院高級營養師陳勁芝表示,超加工食物所涉及的加工程序非常多樣,常見含有色素、乳化劑、香精及其他添加劑;食品可涵蓋肉類(如煙肉、香腸、罐頭食物等)或調味料(如鹽及醬汁)等,食品類型廣泛。整體上,超加工食品多屬高熱量、高糖、高鹽及高飽和脂肪,對健康構成威脅;亦因通常缺乏維生素和纖維,營養價值較低。

食品四大系統 留意食物營養標籤

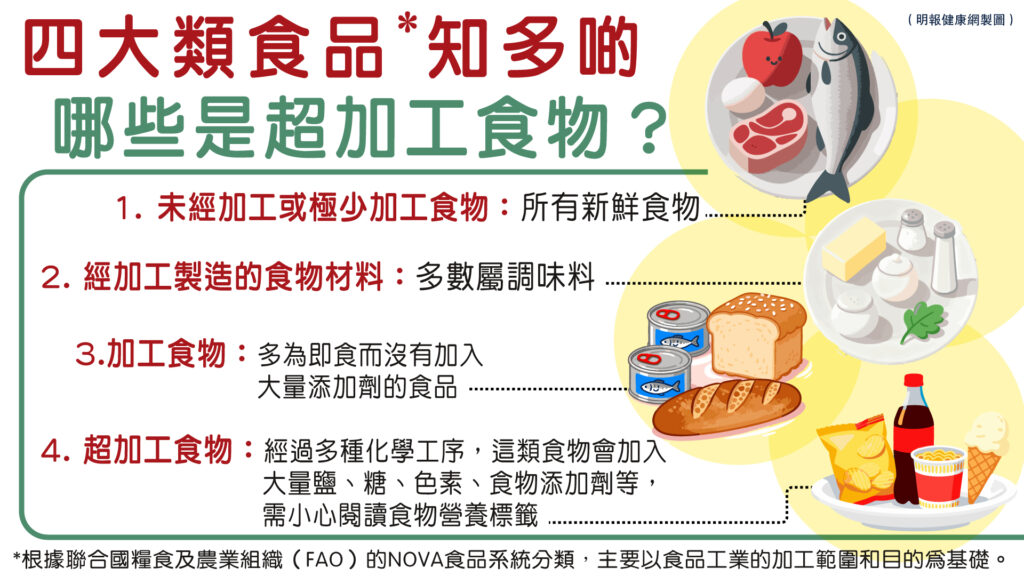

根據聯合國糧食及農業組織(FAO)於2009年推出的「NOVA」食品系統分類,以食品工業的加工範圍和目的為基礎,食品可分為四大類:

- 未經加工或極少加工食物:所有新鮮食物,如原個蘋果、雞蛋、牛肉、魚等。

- 經加工製造的食物材料:包括調味料,如牛油、鹽、糖、胡椒、香草等。

- 加工食物:可以即食而沒有加入大量添加劑的食品,如新鮮麵包、橄欖油油漬的罐頭吞拿魚、鹽漬肉類或天然蔬菜乾等。

- 超加工食物:經過多種化學工序,如加入食物染料、色素、添加劑、乳化劑、調味料、增味劑的食品。在食物標籤上「E」字頭的化學成分,部分亦屬人工添加劑。一般而言,超加工食物會加入大量鹽、糖和色素,需小心閱讀營養標籤。

「健康」作招徠 添加劑、穩定劑屬「超加工」

絕大部分「垃圾食物」如零食、薯片、汽水、即食麵、有食物色素的雪糕等甜品,均屬超加工食品。陳勁芝續稱,一些以「健康」作招徠的食品,如藜麥薯片、甜品乳酪、穀麥能量棒、加糖果汁等,建議參考其鹽分或其他添加劑成分,以評估屬於加工食物抑或超加工食物。換言之,巿場上許多「健康食品」亦有機會屬於超加工食物。另一個例子是近年流行的蛋白粉沖劑,為了令味道更可口,或會加入多種添加劑成分、使用穩定劑以調節其黏稠度,如此便屬於「超加工」食物。

相關閲讀:肥胖幕後黑手:加工食品含乳化劑、人造色素、代糖、防腐劑破壞腸道微生態

醫學研究:超加工食物易添吃 可致體重增加

在食物中大量加入化學物質,其對健康的影響引來關注。陳勁芝引述一項於2020年在美國進行的超加工食物研究,亦有相近的發現。此研究邀請了20位超重人士參與為期4星期的實驗,他們平均分為兩組,配以不同的飲食計劃:一組於首兩星期以超加工飲食為主,另一組為極少加工、清淡的健康飲食為主。當完成首兩星期測試,兩組便交換。而兩組的食物,無論是卡路里、脂肪及主要營養成分如澱粉質及蛋白質均相同,在研究期間,參加者可隨意進食所屬組別的食物。

結果發現,參加者在進食超加工食物的兩星期,其體重及脂肪比例均有上升;每人每天平均攝取額外約500卡路里,體重平均增加1公斤,約一星期增加1磅。而在進食天然健康飲食的兩星期後,體重則下跌1公斤。

陳勁芝認為,從研究結果可見,進食超加工食物的一組會不自覺多吃一點,而健康飲食的一組則沒有出現這情况。這可說明,超加工食物並非飽肚之選,會不自覺多吃。

而在2024年,有另一份於《英國醫學期刊》(BMJ)發表的超加工食物研究,綜合分析1000萬人的健康數據,發現超加工食物與32種健康問題相關,包括心血管病、肥胖、焦慮等情緒健康問題,甚至可導致死亡。

相關閲讀:【穀物早餐】4類「麥片」分不清?cereal、oatmeal、granola、muesli 從營養標籤拆解高糖陷阱

超加工是否一無是處?

為食品加工其實由來已久,古人為免浪費食物而醃漬或曬乾食物,以保存剩餘的食物,已屬加工食品。陳勁芝表示,有些食物在加工過程中,可增加其營養價值,最典型例子是番茄,在加熱、烹煮的過程中,有助釋出茄紅素。因此,加工茄醬、罐頭番茄的茄紅素含量,或較新鮮番茄為高。

醫學雜誌《刺針》在2023年刊登了一項研究對象達260萬人(約六成是女士)的超加工食品研究,結果發現,超加工食物與健康問題如慢性疾病的關聯性,與食物類別相關——含有動物成分的產品,如芝士、煙肉、香腸等;或人工甜味劑或真糖的甜飲、無糖或代糖的甜食等,與心臟病、二型糖尿病有很強的關聯。至於植物性替代品,如超加工的麵包、穀物、麥皮,則與負面健康問題並不相關。

她表示,絕大部分超加工食物的製作過程,都會添加糖分或脂肪;或移除某些營養素,如製作蘋果汁便會流失纖維。所以,超加工食物對健康可構成不同程度的負面影響,而高糖、高鹽、高油分、含有多種添加劑及色素的食物,顯然較易對健康構成影響。所以進食食品之前,都需要閱讀營養標籤,小心衡量,智選真正健康的食品。