【明報專訊】某朝起身落牀時,雙腳着地一刻腳跟一陣刺痛,痛徹心扉,有被電擊的感覺。痛楚過了一會逐漸緩解,但情况反反覆覆,幾乎每天都會發作!

這是足底筋膜炎(plantar fasciitis)常見徵狀,是成年人腳跟痛症的主因之一,多見於需要長期站立、行走及勞動多的職業族群,如:侍應、銷售人員、教師、護理人員等。

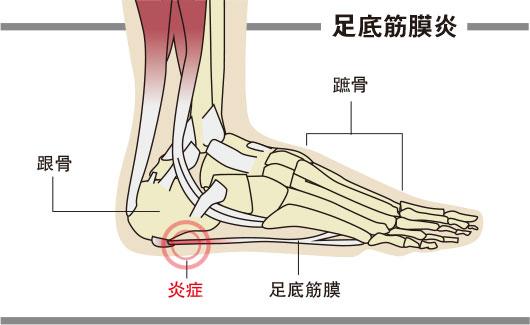

足底筋膜是一層覆蓋腳板的堅韌纖維狀薄膜,主要連接足後方跟骨及前方蹠骨,其功能是承托足部內側的足弓。足弓是用作承托步行時身體的重量,由肌腱、肌肉及骨互相協調,來作避震及平衡身體之用,也能在運動時吸收來自地面的反作用力。如足底筋膜因長期過分伸張而引致勞損,或重複受傷而引起炎症,就有可能感到腳底疼痛,影響日常生活如步行、工作或運動。

著錯鞋 運動過度 加劇勞損

扁平足、高弓足(又稱「空凹足」)、足跟肌腱過短,或穿著不適當的鞋,如:過高的高跟鞋、夾腳拖鞋、鞋身太窄、鞋低太硬等,可能改變正常步態生物力學,加劇足底筋膜之張力,產生足底刺痛。另外,退化、運動過度亦會導致足底筋膜有不正常拉力,使其相連之肌肉、肌腱與韌帶不堪負荷,足底筋膜就承受更大衝擊力,甚至使足底筋膜纖維化,血液不易進入,漸漸出現「足底筋膜炎」徵狀。

痛點為何多在腳跟?原因是人體約60%的身體重量落在腳跟,這也是足底筋膜最容易受損的地方。臨牀徵狀包括:

- 足跟周圍(尤其是內側)腫脹及壓痛

- 腳掌或大腳趾向上扳時,足跟疼痛

- 早上起牀或久坐後起步踩地時,足跟瞬間刺痛、疼痛或觸電感覺,但痛楚會逐漸紓緩

- 日間久站或行走一段長時間後,痛楚再度浮現或增強

- 通常是一側足跟先出現徵狀,不久後兩側都會有徵狀

治療足底筋膜炎,首先經醫生診斷,如有需要,會處方口服止痛藥,如非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs),病情嚴重可能要接受局部類固醇注射,減輕臨牀徵狀。在患病初期及炎症活躍時宜多作休息,並適當地減少長時間站立或步行,因應足跟疼痛程度而酌量減少活動量,減輕足部承受的壓力。應選擇舒適、軟硬適中及吸震能力較佳的鞋子。調整鞋帶的鬆緊度,保持鞋子緊貼足部,維持良好的腳部功能結構,同時避免穿著高跟鞋。適當的鞋墊(insole)或足跟墊(heel pad)能改善足弓承托及足部各關節的力學結構,有效紓緩病情。

減足部負擔助預防

物理治療師會根據檢查所得之病徵,推斷病因,並選取適當的治療。一般而言,冷/熱療法、超聲波治療、運動繃帶貼紮治療、脈衝電磁波治療及衝擊波治療(shockwave therapy)等,均能有效改善足底筋膜炎的徵狀;最重要的是透過物理治療師的指導,配合適當運動,減低日後重複勞損或創傷的風險。

要預防及紓緩足底筋膜炎,關鍵在於減少足部負擔及紓緩足底筋膜,具體方法有以下幾種:

- 選擇合適的鞋子與鞋墊,須完整包覆足部;先天性結構異常者,可向醫生諮詢後穿著矯正鞋

- 減少長時間站立或行走,如馬拉松、登山

- 減少對足部高衝擊的運動,如排球、籃球;運動前應妥善熱身

- 控制體重,避免提重物

文:冼有榮(香港物理治療學會會員、註冊物理治療師)

編輯:廖偉龍

相關文章︰

專題系列文章

- 【罕見病】初生嬰篩查早發現早治療助健康成長 養和港怡已免費篩查逾700嬰

- 25%至30%乙肝變肝硬化肝癌 共治計劃2.7推 高風險者180元篩查

- 印度爆尼帕病毒可人傳人及致命 防護中心:病死率可達75%

- 研AI篩查長者跌倒風險 識別逾兩成屬高風險 提供12周防跌運動訓練

- 糖尿病+冠狀動脈患者高危 港大研究:新造影技術+降血糖藥減風險

- 本港今年首宗類鼻疽 男患者發燒嘔吐

- 【4迷思破解!】接種流感疫苗提升抗流感能力!

- 調查:近半中學生每周運動少於2小時 世衛:熒幕時間取代運動 壓力焦慮增

- 天氣冷流感或再活躍 北半球流感K亞分支主導 專家:疫苗接種率宜達80%

- 【乙肝篩查】本港約41萬慢性乙肝患者 擬明年初推篩查 對象:1988年或之前生