【明報專訊】35歲台灣藝人高以翔在內地錄製競技節目時暈倒,一度心跳驟停,經搶救後不治。不少人嘩然,熱愛運動又是籃球健將的高以翔,為何會猝死?另一邊廂,有人質疑他錯過了黃金搶救時間,失救致死。如何防止悲劇再發生?

競技綜藝節目,挑戰參加者體能、耐力、膽量;用繩徒手攀爬高樓、在旋轉滾筒上走,險象環生,有時更要熬夜拍攝。有藝人因而抽筋、嘔吐、扭傷腳踝,高以翔更賠上了性命。

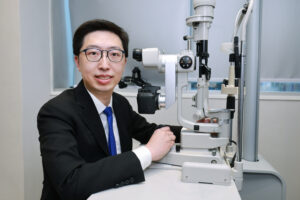

這類挑戰體能極限的真人騷有何危險?心臟科專科醫生、香港運動醫學及科學學會前會長麥耀光直言,高強度、競賽性運動有一定危險,尤其對平時沒有恆常運動訓練的人來說,是一個挑戰。因為競賽元素不單挑戰體能,還會受壓受驚;加上休息不足過勞,都會增加壓力荷爾蒙,令心臟負擔更加大,增加猝死風險。

35歲以下猝死 多為結構性心臟病

猝死(sudden cardiac death)大都是心臟原因導致,即心源性猝死。麥耀光表示,大約八成猝死個案由心臟問題引起,其餘則由外在因素所致,如中暑、低溫症、濫藥、過量酒精等。與運動有關的猝死個案,通常以年紀來分析。35歲以上猝死,大多是不良生活習慣引致血管硬化、血管閉塞、冠心病等;35歲以下猝死,通常是因為先天性結構性心臟病。

心臟科專科醫生、香港心臟專科學院前院長李樹堅補充,冠心病主要是因脂肪在血管積聚,令血管愈來愈狹窄,致心肌缺氧,有可能出現心肌梗塞,或引起心跳異常而猝死。

心肌肥厚 影響心臟泵血功能

至於結構性心臟病引起的猝死,年輕人比例較高,當中以心肌肥厚症(hypertrophic cardiomyopathy)較常見,多與遺傳及基因有關。患者心臟肌肉變得肥厚,阻礙血流由心房流入心室,心臟泵血的能力受到影響,有時會出現呼吸困難、氣喘、心律不規則等情况,但部分患者未必有徵狀。

除了心血管病、結構性心臟病引致,猝死亦有可能與心臟電流紊亂有關。李樹堅表示,心臟細胞電離子管道異常,可能是遺傳或基因變異,導致電流紊亂,引發心律不正。心律不正泛指任何不規則心跳,大部分是良性,但有些嚴重情况可致命。

每分鐘異常心跳過百 30秒可奪命

位於右心房的竇房結(SA node),產生電流指揮心臟跳動,讓心臟肌肉跟隨節奏泵血;當電流信息傳到心室,心室收縮而產生心跳。一旦心室電流信息出現異常,導致心室性心律不正,心臟每分鐘異常跳動100次以上,稱為心室性心搏過速(ventricular tachycardia,VT),影響心臟泵血效率;如持續30秒以上,有可能變成心室顫動(ventricular fibrillation,VF),嚴重足以致命。

李樹堅解釋,心臟肌肉細胞若在不同時間收縮、放鬆,活動不合拍的話,心臟便無法正常搏動,「好似划龍船,大家要一齊落槳才可前行,否則動不了」。治療嚴重心律不正,患者需安裝植入式心臟除顫器(ICD),導線連接到心臟,當檢測到心律不正,會發送電流信號,使心臟恢復正常的心律。

猝死警號:運動時頭暈胸口痛 或猝死先兆

猝死,是否防不勝防?有先兆嗎?

心臟科專科醫生麥耀光提醒,運動時出現下列徵狀是大警號:胸口痛、嚴重氣促、不正常心跳、突然頭暈等,都可能是猝死先兆,需要找醫生作詳細檢查。他又提到,猝死很大程度與劇烈運動有關,因此高危人士或有家族病史的人(如有家人在年輕時心臟病發或猝死),做劇烈運動前應先作身體檢查。

另外,接受高強度訓練的運動員亦要定期體檢。「有系統的賽前體檢,有效預防或減少由運動引起的猝死。」如發現有嚴重問題,就不建議做劇烈運動,甚或不可以比賽。

35歲以上三高、吸煙者 屬高危族

中低強度運動猝死風險較低,一般未必需要事前做詳細檢查,除非本身有明顯家族病史,或35歲以上兼有三高、吸煙習慣等高風險因素。檢查方面,麥耀光表示,首先會詢問個人病歷、家族病史,以及做基本身體檢查,如血壓是否正常、心臟有否雜音;進一步可檢查靜態心電圖,或以超聲波檢查心臟結構。

建議:每周3天中強度運動強心

另外,適量運動可以強壯心臟,減低猝死風險。麥耀光認為恆常運動很重要,可訓練心肺功能,每星期做3日中強度運動,每次約1小時,譬如急步行、緩步跑。但如果患有感冒、發燒、肚瀉,便不宜做運動,因為病菌可能運行至心臟,引致心肌炎。

文:李祖怡

統籌:鄭寶華

編輯:王翠麗

專題系列文章

- 中西藥合用改善紅斑狼瘡、乾燥綜合症等慢性炎症反應 港大:具協同療效

- 【腦癇症】機械臂微創手術確認癲癇病源 免開顱更精準 手術時間減半

- 【罕見病】子7歲確診杜興氏肌肉營養不良症 活動能力漸失不自怨 母:他是我老師

- 【Monday Blues】研究:在職與否焦慮星期一引發皮質醇高 長期壓力增心臟病風險

- 【躁鬱症】研究:鋰劑可安全應用於躁鬱症治療 副作用發病率低

- 中風病人無法吞口水 以「內窺鏡吞嚥練習」 兩月可拆胃喉

- 醫生:肺癌破壞肺結構致功能受損 一旦感染可致急性呼吸衰竭

- 慢病共治逾13萬人接受「三高」篩查 四成確診糖尿病、高血壓或高血脂

- 首間婦女康健服務「樂妍站」提供子宮頸癌和乳癌篩查 64歲或以下須先做會員

- 日本百日咳持續蔓延 今年至今感染人數已達去年全年5倍