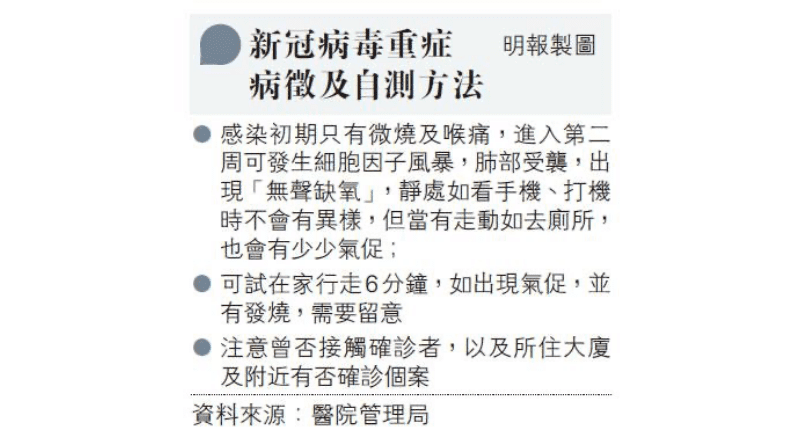

【明報專訊】新冠肺炎重症患者持續年輕化。醫管局表示,部分危殆者延遲求診,感染逾一周才入院,懷疑是因初期病徵不明顯,加上疫下常居家兼少運動而不察病情惡化,出現「無聲缺氧」(silent hypoxia)現象,提醒市民即使有輕微病徵如發燒喉痛都要及早求醫,否則病情或一兩天後「插水式」轉差。倘試行6分鐘有氣促、有發燒、所居大廈有確診個案,就要留意。

危殆者初期僅發燒咳嗽 次周即轉差現細胞因子風暴

醫管局臨牀傳染病治療專責小組成員胡德超表示,本港有超過300名確診者曾入ICU,逾半為70歲以下。當局察覺有危殆患者最初不察覺感染病毒,感染首周有輕微咳嗽及發燒,若延遲求診,病情到第二周會演變成「細胞因子風暴」,出現肺炎病徵及發燒。

危殆者出現無聲缺氧 落牀步行即感氣促

胡續說,不少危殆者起初以為自己無事,該現象稱為「無聲缺氧(silent hypoxia)」,很多病人進入病房後血氧含量只有約90%,躺在牀上不察覺有問題,亦沒有氣促,甚至可在牀上「打機」,但一活動如去洗手間等就感到氣促。

他呼籲市民有病徵盡早求診,「發覺自己不適不要留在家觀察多兩天,很多時病人今天氣促以為自己無問題」,往往情况會在兩天後急轉直下,形容是「插水式」轉差,即使插喉或接駁人工肺維持生命,但可能出現爆肺、細菌感染、爆血管等潛在風險。他說市民可在家自我評估,若走路約6分鐘已氣促,反映肺部有問題。

有ICU醫生表示,有病人血氧含量低過80%、兩邊肺花,聞氧中仍能與人WhatsApp,「病人唔覺有唔妥」,該情况自第三波起比較多見;但亦有患者連上廁所都感覺氣促。除了插喉,亦可讓病人俯臥以增加下肺葉的血氧濃度,爭取時間令藥物發揮效用,並避免插喉引致感染的風險。

許樹昌:氣促前會發燒咳乏力痠痛 人人戴口罩或因此難察

中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋,感染病毒後第2至第4天,病毒量會達到高峰並回落,其後兩成人會出現細胞因子風暴,病毒搞亂了免疫系統並攻擊肺部,嚴重可導致肺炎及呼吸衰竭。而如病人入院時已有肺炎,抗病毒藥效果會較差。

許續說,目前科學界沒確實證據顯示「無聲缺氧」普遍出現,亦未能確定成因。他提醒氣促前一般會發燒、乾咳、全身乏力或肌肉痠痛,籲市民勿忽略病徵。但他亦指出,目前人人戴口罩,不排除因此難察覺氣促。

至於日前離世、無長期病的42歲女子,本月3日起出現流感病徵,翌日氣促及發燒,曾到跑馬地宏德街地盤工作,當局正追查有否他人感染。胡德超表示,女死者6日到急症室時血氧含量低過90%,插喉不能維持血氧水平,需接駁人工肺(ECMO),入院首日已處方包括類固醇的雞尾酒療法。

明報記者

(疫情第四波)

專題系列文章

- 治療二型糖尿病相關腎病藥 港大研究:有望恢復「卵巢早衰」者生育能力

- 【罕見病】初生嬰篩查早發現早治療助健康成長 養和港怡已免費篩查逾700嬰

- 25%至30%乙肝變肝硬化肝癌 共治計劃2.7推 高風險者180元篩查

- 印度爆尼帕病毒可人傳人及致命 防護中心:病死率可達75%

- 研AI篩查長者跌倒風險 識別逾兩成屬高風險 提供12周防跌運動訓練

- 糖尿病+冠狀動脈患者高危 港大研究:新造影技術+降血糖藥減風險

- 本港今年首宗類鼻疽 男患者發燒嘔吐

- 【4迷思破解!】接種流感疫苗提升抗流感能力!

- 調查:近半中學生每周運動少於2小時 世衛:熒幕時間取代運動 壓力焦慮增

- 天氣冷流感或再活躍 北半球流感K亞分支主導 專家:疫苗接種率宜達80%