減壓症會好嗎?不少人都喜歡潛水探索海底世界,然而,水底壓力與地面不同,潛水後急速上浮或當時身體出現以下8種情况不適合潛水等風險因素,都有機會導致潛水者患上俗稱「潛水夫病」或「沉箱病」的減壓症,嚴重可以導致傷殘,甚至可誘發心臟病等問題,如心臟衰竭,有機會致命。急症科專科醫生提醒,當潛水者發現自己上水後有不適,應盡快到急症室求醫,按情况或需接受高壓艙純氧治療,減低引發致命併發症的機會。

相關文章:肥胖易致三高 加速心臟病、全身血管粥樣硬化、中風風險(附:減肥與運動實戰Tips)

減壓症成因 潛水時身體積聚氮氣氣泡

養和醫院急症科專科醫生徐道誠醫生指出,空氣中約有78%的氮氣,當潛水時,氮氣會溶於血液、皮膚和其他身體組織中,如果潛水後急速上浮、沒有適當地分階段進行減壓;又或是在水底谷氣、無法適應溫差等,體內氮氣的氣泡便不能正常排出體外,遺留在身體組織內,導致減壓症。

減壓症輕則關節痛、紅疹 嚴重可誘發心臟衰竭、致命

減壓症的相關症狀一般會在潛水上水面後15分鐘才陸續出現,並可大致區分為輕微及嚴重兩種程度。輕微的減壓症症狀有機會令潛水者有關節痛、皮膚出現紅疹、有麻痺感;至於嚴重的減壓症,會影響到腦部、中樞神經及肺部,令潛水者全身無力、氣促、咳嗽及感到窒息等,部分人的皮膚會出現雲石紋的疹,甚至有可能誘發心臟衰竭,出現心痛、昏迷等嚴重情况,最後有機會致命。徐醫生引述個案指出,曾有病人因為減壓症影響到中樞神經,最後不良於行,排泄功能亦出現問題。

相關文章:轉季氣管敏感或是哮喘發作? 咳嗽、痰多少、喘鳴聲音症狀有不同

潛水上水15分鐘後症狀出現 高壓艙純氧治療

徐醫生提醒,一旦出現減壓症的相關症狀,應盡快到急症室求醫,經過醫生評估後,按情况接受高壓艙純氧治療。他解釋,患者進入高壓艙吸入純氧氣,可以令身體內的氣泡縮細,減低氣泡引致併發症的機會,一般需時90至200分鐘不等,約一半患者只需進行一次高壓艙純氧治療,便可痊癒;惟亦有一半患者需多次接受相關治療,最後仍有持續症狀,例如演變成長期的肩膊和背部痛症。現時本港的東區醫院有提供高壓艙純氧治療。

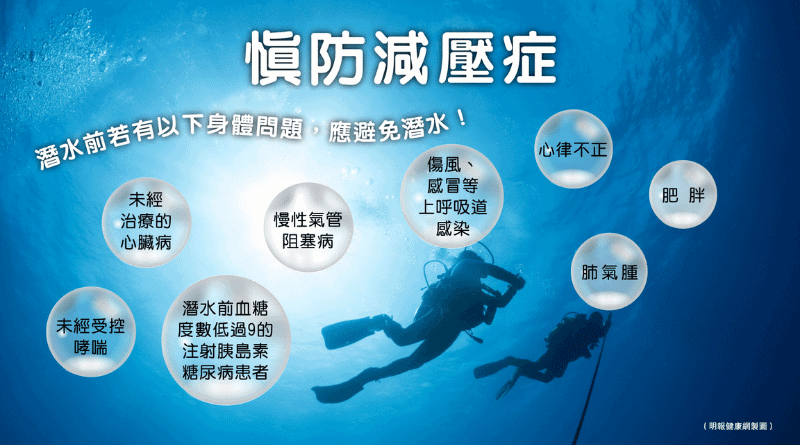

注意8個身體狀况 應避免潛水

潛水活動其實未必人人合適,徐醫生指出,潛水前需了解自己的身體狀况,如果有以下問題,應避免潛水:

- 傷風、感冒等上呼吸道感染

- 未經治療的心臟病

- 心律不正

- 未經受控哮喘

- 慢性氣管阻塞病

- 肺氣腫

- 潛水前血糖度數低過9的注射胰島素糖尿病患者

- 肥胖

徐醫生補充,建議40歲或以上有心臟病風險人士,在進行潛水活動前,應先進行運動式心臟功能測試,以了解是否患有隱性心臟問題;至於需注射胰島素糖尿病患者,若病情控制穩定,則必須在潛水前確保血糖度數不低於9,而沒有其他不適,這是由於胰島素的反應在水底時會比較強烈,需確保潛水者在水底時血糖不會過低而導致昏倒,如有需要可在潛水前先諮詢醫生意見;而肥胖人士則由於身體脂肪組織在加壓後,會儲存較多氮氣而有較高的減壓症風險。

減低誘發減壓症 潛水前做帶氧運動有保護作用

為減低潛水時誘發減壓症的風險,徐醫生建議,潛水前不應喝酒,因酒精會導致缺水,從而增加患上減壓症的風險;在潛水前2個半小時至24小時進行中等程度帶氧運動,對減壓症有保護作用。潛水期間應避免體溫過高,減少水底劇烈運動。上水時應分階段循序減壓,上水後應多喝水,密切留意身體情况,並至少在1至2天後才乘飛機。一旦發現已跟足所有潛水程序仍出現減壓症,應盡早求醫,或需詳細檢查心臟及肺部。

專題系列文章

- 糖尿病導致肌少症?4招趕走肌少症

- 胸痛可大可小 或隱藏心臟病、肺栓塞等致命疾病 爭取搶救黃金時間關鍵

- 拇趾外翻逾15度屬初期變形 嚴重可致腳趾韌帶鬆弛、影響關節穩定性 及早正視

- 比「壞膽固醇」更壞的脂蛋白(a) 基因遺傳勿輕視

- 【腓肌腱脫位】似「拗柴」劇痛位置:腳踭、腳眼後方 鍛煉肌肉減復發機會

- 拆解前列腺問題謬誤 及早篩查預防泌尿系統疾病

- 【火場求生術】行動不便、殘疾人士、照顧者應原地避難或逃生?應急逃生包9類物件

- 【骨質與肌肉量】解構高蛋白質、高鈣質飲食方法 增肌保骨儲備健康由識食入手

- 針對頑治型抑鬱症患者 新藥新療法+非藥物介入 助走出情緒低谷

- 彈弓手可能是「風濕」疾病?(醫度百科)