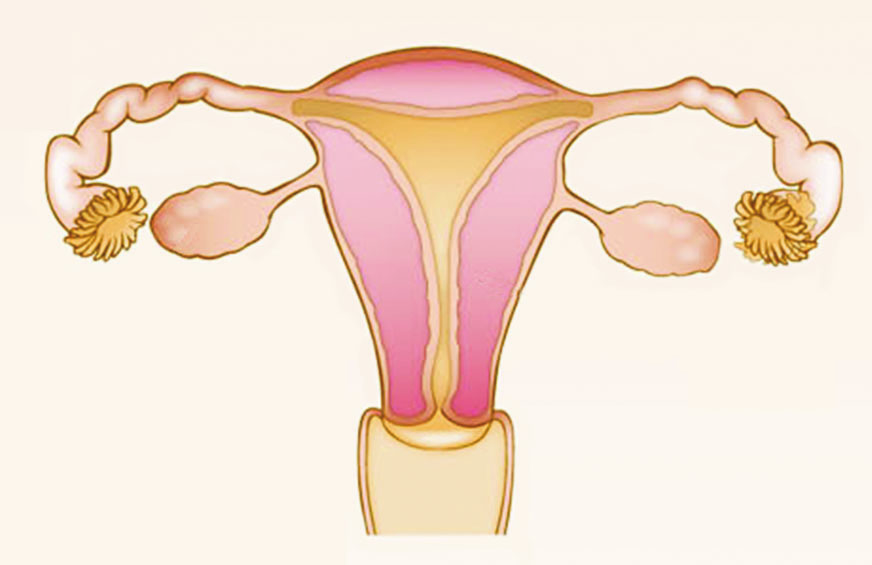

本港十大常見的婦科癌症之中,依次是子宮體癌、卵巢癌及子宮頸癌,其中子宮體癌及卵巢癌有上升趨勢。這些婦科癌症,早期主要用手術方法處理,如果手術無法切除的話,就要進行化療及放射治療,另外亦可配合體內放射治療更針對地消滅腫瘤。

子宮頸癌治療新方向 影像導航方法消滅癌細胞

養和醫院臨牀腫瘤科專科醫生張天怡醫生指出,體內放射治療即近距離對腫瘤進行放射治療,俗稱「大電」,是在病人患處放置一個密封式放射性物質(如銥Iridium-192),把高劑量輻射集中對付癌細胞,減低對附近正常組織的傷害。

以子宮頸癌為例,進行體內放射治療時,要先把管狀儀器經陰道放進患者子宮內,至子宮頸腫瘤的位置,再以高劑量輻射近距離殺癌細胞。張醫生指如果子宮頸癌1B2至4A期的腫瘤類別,腫瘤大於4厘米以上而不能徹底用手術清除的病人,綜合放射治療和化療是標準的治療方案,一般會為患者訂定兩階段的治療方案:

第一階段:體外放射治療 + 化療

用強度調控放射治療方法縮小腫瘤,並同步進行化療,以達致縮細腫瘤的效果。

第二階段:體內放射治療

用磁力共振導航體內近距離放射治療,勾劃出腫瘤和附近正常器官的距離,因而做到高劑量治癌,大幅降低對正常器官例如膀胱、直腸的副作用。

國際性大型研究顯示,配合影像導航的近距離放射治療,5年的局部根治腫瘤效果達90%,對正常器官的副作用能減到5%或以下,病人的生活質素亦能大大提高。

張醫生指,除了子宮頸癌,近距離放療亦可應用於子宮體癌、陰道癌等婦科癌症。在子宮體癌進行根治性的手術後,醫生根據病理和分期去制定術後的治療方法。有風險因素的病人,例如年紀大於 60 歲、病理細胞級別高 (第二或第三級別)、子宮內壁肌層侵犯多於五成、出現淋巴血管侵犯 (lympho-vascular invasion) 、子宮頸及附近器官侵犯等,會因應其風險因素接受術後體內放射治療 。醫生會按照病人病情,決定最合適的治療方案。

專題系列文章

- 50歲後「準備變老」必備3支柱:身體健康、社交健康和財務健康

- 【腦癇症】機械臂微創手術確認癲癇病源 免開顱更精準 手術時間減半

- 認知障礙症可以根治嗎?

- 腰背痛未必勞損般簡單 椎間盤、骨折、脊椎問題需治療復康並行精準診斷早日紓緩痛症

- 【罕見病】子7歲確診杜興氏肌肉營養不良症 活動能力漸失不自怨 母:他是我老師

- 【良性前列腺增生】電刀刮除術 vs. 鈥激光剜除術 成效、安全度有何分別?

- 代謝障礙肝癌港發病率趨升 港大研究:揭肝癌內脂肪「重編細胞」 阻一線治療

- 偏頭痛、年輕無三高突然中風 病因不明 或心臟卵圓孔未閉

- 【Monday Blues】研究:在職與否焦慮星期一引發皮質醇高 長期壓力增心臟病風險

- 旅遊減壓、延緩老化兼降中風糖尿病等風險? 旅遊養生體驗5個Tips