政府今日 (28日) 起放寛戶外做體能活動可作不戴口罩的合理辯解、食肆亦可延長堂食至晚上9時等措施。不過,在新冠肺炎疫情仍反覆下,市民日常的防疫措施仍不能鬆懈!過去逾半年,除了要長時間保持社交距離外,面對病毒的高度傳染性,不少人的情緒受到牽動,對精神健康影響深遠。養和醫院精神科專科醫生潘佩璆醫生表示,突然面對重大事件及持續應付長期的困難,或會令人受情緒困擾,甚至演變成精神病。他指出,病况輕微者,一般有方法可自救助紓緩,惟少數人或會發展成嚴重精神病,需留意3大情緒警號,以及早求醫。

相關文章:明報健康網 – 新冠肺炎

疫情引致的突發事件頓感壓力

潘佩璆醫生指出,疫情以來就情緒問題的求醫人數有所增加,他的求診者當中,每10個便有4個就疫情困擾求診,新症則未有相關統計。他續指,不少病人因疫情問題患上適應症(Adjustment Disorder)或抑鬱症等。

潘醫生解釋,適應症是患者面對重大事件發生引致的過度心理反應,此病跟常見的抑鬱症相似,由突發的重大事件及持續、長期的困難所誘發。他舉例闡釋,有患者因至親確診2019冠狀病毒病,擔心家人之餘,亦要關顧家中長者對確診家人的擔憂情緒,夾於中間無從釋放,承受巨大壓力;部分人則因經濟困難、婚姻大計受阻而感到壓力,甚至有確診者插滿喉管,困在深切治療部而患有創傷壓力症候群。

留意3個警號及早求醫

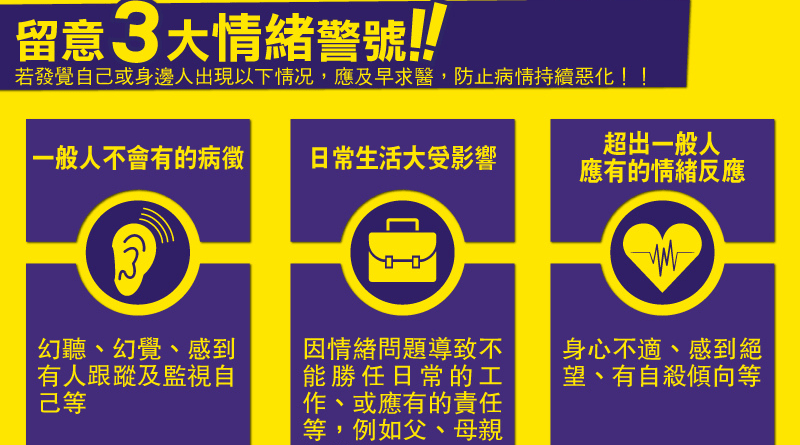

潘醫生指出,大多數人一般只會有很輕微的精神狀况,徵狀包括失眠、輕微焦慮、緊張等,有短暫且溫和的情緒發泄十分正常,一般數個月後可自行康復。然而,他強調需留意3個警號,若察覺出現這些狀况,最好及早求醫,防止病情持續惡化:

| 警號 | 解說 |

| 一般人不會有的病徵 | 幻聽、幻覺、感到有人跟蹤及監視自己等 |

| 幻聽日常生活大受影響 | 因情緒問題導致不能勝任日常的工作、或應有的責任等,例如父、母親的角色 |

| 超出一般人應有的情緒反應 | 身心不適、感到絕望、有自殺傾向等 |

病情輕微可積極自救

潘醫生認為,輕微的精神病十分普遍,不必急於尋求精神科專科醫生的協助,反而可積極自救,並建議多運用以下方法,令自己的情緒恢復平和,心理上亦保持健康:

- 不要孤立自己,多主動跟信任的人傾訴

- 多做運動,能有效改善輕微抑鬱症

- 遇上經濟問題,積極尋求幫助、自強不息去改善

他更建議公眾應多留意身邊人的精神健康,有需要可聆聽情緒困擾人士的傾訴

專題系列文章

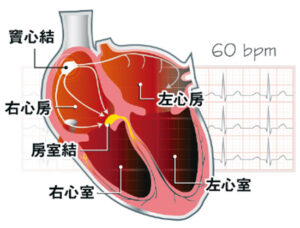

- 心房顫動:心跳速率力度紊亂致心臟顫抖 中風機率增5倍 了解「脈衝場消融術」

- 腰背痛未必勞損般簡單 椎間盤、骨折、脊椎問題需治療復康並行精準診斷早日紓緩痛症

- 偏頭痛、年輕無三高突然中風 病因不明 或心臟卵圓孔未閉

- 留意體脂磅6個指標:BMI、內臟脂肪、肌肉分佈、體內年齡 數字反映健康端倪

- 心房顫動難察覺隨時併發中風、心臟衰竭 每日緩步跑30分鐘減復發

- 【阿茲海默症】正電子掃描追蹤大腦雙「元兇」:類澱粉蛋白與濤蛋白 及早診斷把握治療黃金期

- 前列腺增生症狀:夜尿頻、滴滴仔、排尿難是癌症嗎?拆解4個迷思

- 壓瘡初期似皮膚敏感?病情分4期 缺專業護理可急速惡化 4個預防方法

- 愈老愈矮?或骨質疏鬆、肌少症警號 女士停經男士逾50需度高 5招防「變矮」

- 前列腺癌警號:血尿、尿頻、勃起功能障礙 格里森評分最高10分 癌細胞擴散生長快