政府今日 (28日) 起放寛戶外做體能活動可作不戴口罩的合理辯解、食肆亦可延長堂食至晚上9時等措施。不過,在新冠肺炎疫情仍反覆下,市民日常的防疫措施仍不能鬆懈!過去逾半年,除了要長時間保持社交距離外,面對病毒的高度傳染性,不少人的情緒受到牽動,對精神健康影響深遠。養和醫院精神科專科醫生潘佩璆醫生表示,突然面對重大事件及持續應付長期的困難,或會令人受情緒困擾,甚至演變成精神病。他指出,病况輕微者,一般有方法可自救助紓緩,惟少數人或會發展成嚴重精神病,需留意3大情緒警號,以及早求醫。

相關文章:明報健康網 – 新冠肺炎

疫情引致的突發事件頓感壓力

潘佩璆醫生指出,疫情以來就情緒問題的求醫人數有所增加,他的求診者當中,每10個便有4個就疫情困擾求診,新症則未有相關統計。他續指,不少病人因疫情問題患上適應症(Adjustment Disorder)或抑鬱症等。

潘醫生解釋,適應症是患者面對重大事件發生引致的過度心理反應,此病跟常見的抑鬱症相似,由突發的重大事件及持續、長期的困難所誘發。他舉例闡釋,有患者因至親確診2019冠狀病毒病,擔心家人之餘,亦要關顧家中長者對確診家人的擔憂情緒,夾於中間無從釋放,承受巨大壓力;部分人則因經濟困難、婚姻大計受阻而感到壓力,甚至有確診者插滿喉管,困在深切治療部而患有創傷壓力症候群。

留意3個警號及早求醫

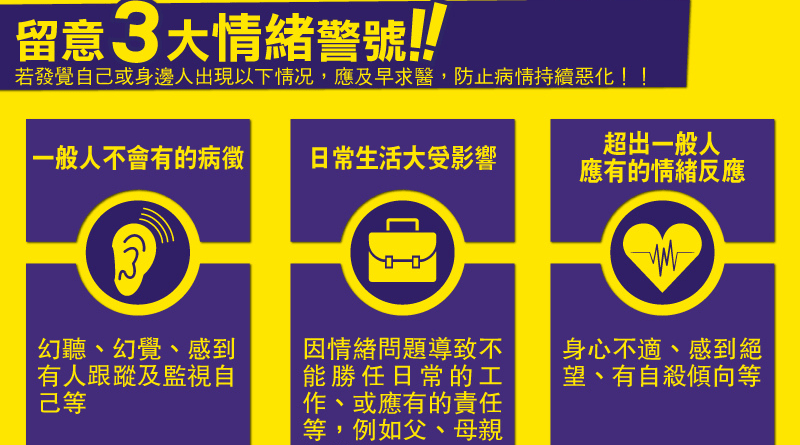

潘醫生指出,大多數人一般只會有很輕微的精神狀况,徵狀包括失眠、輕微焦慮、緊張等,有短暫且溫和的情緒發泄十分正常,一般數個月後可自行康復。然而,他強調需留意3個警號,若察覺出現這些狀况,最好及早求醫,防止病情持續惡化:

| 警號 | 解說 |

| 一般人不會有的病徵 | 幻聽、幻覺、感到有人跟蹤及監視自己等 |

| 幻聽日常生活大受影響 | 因情緒問題導致不能勝任日常的工作、或應有的責任等,例如父、母親的角色 |

| 超出一般人應有的情緒反應 | 身心不適、感到絕望、有自殺傾向等 |

病情輕微可積極自救

潘醫生認為,輕微的精神病十分普遍,不必急於尋求精神科專科醫生的協助,反而可積極自救,並建議多運用以下方法,令自己的情緒恢復平和,心理上亦保持健康:

- 不要孤立自己,多主動跟信任的人傾訴

- 多做運動,能有效改善輕微抑鬱症

- 遇上經濟問題,積極尋求幫助、自強不息去改善

他更建議公眾應多留意身邊人的精神健康,有需要可聆聽情緒困擾人士的傾訴

專題系列文章

- 外遊遇急病創傷意外 返港治療醫療運送服務流程、風險知多啲

- 產後體形走樣?6個身形困擾 胸腹整形治療助重拾體態美

- 飲牛奶有不適反應 嬰幼兒常見:過敏、濕疹、腸炎 實用應對策略

- 【乙型肝炎】功能性治癒?「復蘇」患者免疫系統 減併發肝硬化、肝癌風險

- 【眼皮疾病】眼乾、刺痛、視力變差 或因眼皮下垂、內外翻所致 保護2貼士

- 夢遊是什麼?熟睡中意識未清醒身體卻活動起來 要叫醒夢遊者嗎?

- 【急性痛風】天氣冷+火鍋+啤酒 嘌呤尿酸突襲 關節劇痛首要消炎止痛

- 【學童HPV疫苗】感染HPV可致子宮頸癌、陰莖癌——男女適齡接種疫苗 保護自己減低患癌風險

- 調查:逾三成人認為阿茲海默症「無藥可醫」 養和:新藥18月療程可減慢認知衰退 早檢早治

- 足底筋膜炎:勞損老化致筋膜病變 久行久站負重足弓更受壓 復康要有法